沒能足夠幸運,和黃聲遠老師本人接觸,但在宜蘭、在田中央勾勒的田園中,度過了松弛又快活的一天。以下就從親身體驗出發,分享我所看到的、感受到的「黃聲遠」。

1994年,黃聲遠和他的田中央工作群一起紮根在宜蘭,至今已經有近30年。 他們無意於創作出驚艷的單體建築,更不去追趕時間的腳步,只是讓空間環境的積極改變在這片土地上不間斷的發生,像枝蔓一樣自由的生長在街區與巷道上,悄然之間,就長成了一片觸及到整個城鎮的蔥蘢春意。 建築的過程呈現出這樣自然而然、不著痕跡的柔軟特質,卻又分明把這麽多可愛的場所植入到了人們的生活,讓人不禁感嘆,黃聲遠的作品究竟有什麽魔力呢?

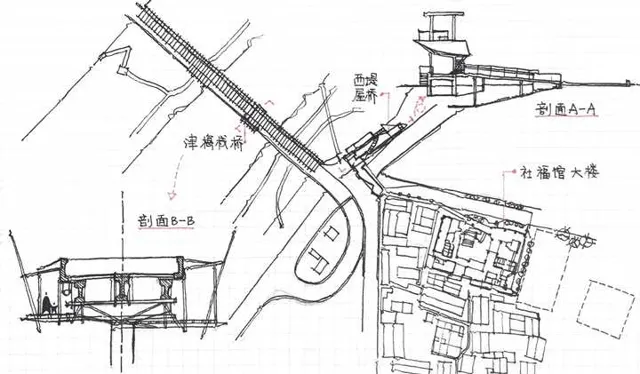

本文將以宜蘭社福館、西堤屋橋及津梅棧橋的體驗為線索,探討黃聲遠及田中央的團隊在設計實踐中的所作所為、創作初衷和實作方式。

WHAT:「連線鄉野和城市的生活市集」 [1]

黃聲遠搭建起的舊城生活廊帶開端於宜蘭火車站對面的丟丟當森林,沿著一彎半月形的路徑穿過一組公共建築,就依序走到了宜蘭社福館、西堤屋橋及津梅棧橋的尾聲,最終抵達宜蘭河畔,人們也在不知不覺間從宜蘭舊城的中心來到了城鎮與鄉野的過渡地帶。

社福館體量很大、占地方整,又是從屬於縣政府的公共機構,按照我以往的生活經驗,同時具備上述特點的建築要麽是沈重的混凝土體塊、要麽就是冷冰冰的玻璃盒子; 然而眼前浮現的卻是一幢雜糅著磚紅、草綠、金屬板和小窗洞的松散構築物,讓人察覺不到半點官僚的氣息,平易近人得像是老城胡同裏的私搭亂建。 (純純褒義)

建築的實際面積和用地範圍並沒有做什麽犧牲,只是透過體量碎化、材質並用的處理,把完整的單體建築瓦解成了積木堆疊的樣子,讓社福館在尺度上和質感上都與周圍低矮的傳統民居建立起對話的關系,避免給人以突兀的印象,甚至很難分辨這是一個房子還是一組房子。與此同時,將建築與城市之間的邊界完全模糊化,圍墻在這裏不復存在,取而代之的是廣場、步道、樓梯、廊、橋等姿態友好的公共交往及交通空間。

無論是從市區還是從河畔漫步而來,都在這些善意的引導下輕松的走入了建築圍合成的中庭,自己可能都還沒有發覺;還可以繼續順著若隱若現的踏步拾級而上,進到社福館內部的生活、辦事場所也無需感到壓力。 而我也早已經忘記了作為參觀者的身份,像普通的宜蘭百姓一樣,在這樣質樸而真誠的人世間自在徜徉,不去汲汲於要在此留下什麽銘印或是帶走什麽回憶。

社福館不同於建築愛好者們會專程跑去瞻仰的那些大師作品,因為它本來就不是為我們這類人群而設計,而只是想讓日常與之互動的人們得以更美好的棲居,沒料到還是吸引我們專程跑來,羨慕著當地的居民,想象著自己也是其中之一。

西堤屋橋是社福館公共活動空間的進一步延伸,順著社福館二層的室外步道往宜蘭河畔走去,在空中廊橋的庇護下越過沿河的機動車道,平緩向上的坡度使得坐著輪椅的老人也能毫不費力的克服這一路的微妙高差,來到馬路對面的屋橋。與其說是「屋橋」,不如說更像是涼亭或是瞭望塔,內部放置了貼心的座椅可供休憩、停留,向外挑出的水平向金屬板又將來訪者的視線帶到了遠方,古早時蘭陽八景之一的「西堤晚眺」[2] 之境在人們駐足的身影與顧盼的眼光中得以重獲新生。

從所處的平台往上走一層,就是視野更好、空間更私密的屋橋頂層了,在此看來往的車流、聽檐下的雨聲,流連於草野、樹冠、河川、村落、遠山被空氣中的雲霧氤氳成一團的溫柔倩影,任憑身後的時光匆匆遊走;往下走一層,便連線上了河畔的大片公共綠地,作為建築師構想的藍圖中「河濱都市綠廊」[3],坦蕩疏朗得似乎沒有經過什麽設計,卻從來不曾缺少居民們的悠然漫步和孩子們的追逐嬉戲。 如同社福館一樣,人們在屋橋的上下進出也是無所拘束的,談笑之間就完成了空間場景的自由轉換,並且所到之處始終都有雨棚的覆蓋,這在多雨的宜蘭體現出了無微不至的人文關懷。

從西堤屋橋串聯起的廊道再往前走兩步,就是通往河對岸津梅田野的津梅棧橋了。棧橋最特別的地方,無疑是它附著於混凝土高架橋的構建方式,纏繞著枝葉的細金屬網架攀援在橋面的一側恣意生長,自己也好像伸展成了一株會呼吸的植物,融化了原有橋梁堅硬冰冷的壓迫,自身的實存感也被消解到了最低。

若不是想從這裏去到宜蘭河的另一邊,可能都不會註意到還有一條由亦真亦假的植物枝蔓編織成的小徑,只有小徑上支棱起來的一列參差不齊的路燈暗示著它的存在; 走近了又會發現,這座全新的棧道與舊有的大橋乍看上去纏結交錯、難分彼此,實則有著截然相反的個性,棧橋生動鮮活的表情在水泥梁架的映襯下隨處洋溢。 支撐結構末端的路燈桿件故意做成了高低不同、錯落有致的樣子,讓人聯想到了微風吹過的蘆葦蕩,隨著腳下波浪的起伏和遠處群山的流動共同搖擺,車道上或是棧橋中途經的人們,都被不由自主的攝入到了這股大自然的律動, 「就像在秋陽下、野花中追逐奔跑,從野草的縫中窺見河面及兩岸的活動」 [4]。

不必擔心棧橋太過簡陋,金屬構架上鋪設的木板足以保障行人與單車的安全通行,只不過要當心,越往河面中間走,木質的實體部份就越稀疏,因而每邁出一步都需要足夠的專註, 正是在這樣專註於腳下的註視中,發現了水面上層疊的波紋與酣睡的蓮葉,也因為此時此地身心的安靜,觸碰到了裹挾著白露滲入橋體的溫暖空氣。

WHY:「小小心願的真實反應」 [5]

黃聲遠不止一次在采訪、對談中被問到「為什麽選擇回到台灣、在宜蘭發展」「這樣的方案是出於什麽考慮」之類關於設計出發點的問題,而我讀到他對此最言簡意賅的答案是: 「這裏有足夠的留白,讓每一個人過自己的生活,盡管有時是一種限制,地景和構造物仍讓我們有機會體會心中的未來。設計,說穿了只是現實世界小小心願的真實反應。」 [5] 在宜蘭社福館、西堤屋橋和津梅棧橋的方案中,建築師的小小心願各有側重和寄托,但說到底都是在為當地民眾勾勒出更理想的未來生活願景。

社福館強調的是政府機構建築的「去機構化」,盡可能將城市的公共空間歸還給人民。 為了改變政府辦事部門嚴肅刻板的一貫形象,讓每一位前來的洽公民眾都能輕松自由的出入,將社福館大樓的龐大體量打散,使之看上去像是普通民宅構建起的垂直村落;同時在建築與城市的邊界打通了多處相連的疏松空隙,當人們平時就會在從社群到宜蘭河畔的路上不經意間穿過社福館,遇到什麽要來這裏解決的問題也就不會感到抵觸。

考慮到社福館的使用者以婦女、兒童、青少年、老人、身心障礙者以及勞工朋友這六類社會弱勢群體為主,希望他們得到應有關懷的同時,又不感到自己被過度照顧。一方面讓夏季可開敞、冬季可封閉的環狀走道穿行於整個建築,配合大量半室外平台,鼓勵大家多走出房間,共同享受天空、土地與自然光線,在原本陌生的群體之間建立起家人一般的聯系;另一方面也將社福館內部的生活空間無限趨近於家的樣子, 上了樓,還是如同在以前住慣了的村子裏走街串巷,碰到隔壁的老大爺就停下腳步拉拉家常、誰家傳來了電視節目的聲響、誰家又飄散著飯菜香……社福館不再是讓人感到遺憾的失落之地,而成了城市一角最富有生活氣息的避風港。

西堤屋橋與津梅棧橋則更多是出於對步行空間體系的關註,試圖修補被機動車道硬生生割裂的行走路徑。「宜蘭老人小孩多,原本的堤防道路車流量相當多,又沒有特別設定人行與腳踏車道,老人小孩經過其實相當危險。再加上原本宜蘭河所分割的宜蘭南北區域, 兩邊的交流也需要一個更安全的行道。」[6] 田中央工作群的建築師王士芳闡釋了西堤屋橋和津梅棧橋設計初衷。

從車道上空漂浮起的帶雨棚的過街廊橋、到沿途隨處可見的休息座椅、再到飛越了宜蘭河的輕巧棧道,一路上都在為走路或是騎單車的慢行群體著想,讓緊鄰車道而行的過路人也能找到自己的容身之地,而不必在擁擠的城市道路上和機動車爭搶。從社福館內漫延開的水平向交通脈絡在這裏得到延續,穿過重重阻隔一直流淌到了河對岸的田野。

除此之外,津梅棧橋還把目光投向了城市的舊有肌理和自然環境。要解決行人與自由車的交通問題,最省事的方法其實是在河面上新建一座類似過街天橋的連線體,然而這樣將會不可避免的造成資源的浪費和施工上的汙染。

建築師沒有把機動車高架橋看作是冷漠無情的城市怪物、采取避之不及的態度,而是選擇與它共生,將人們最不願意去到的零碎角落柔化成了充滿人情味的共享空間 ——厚重的水泥圍擋隱匿了在鐵絲網架與藤蔓植物交織成的幻影裏,橋下常年陰暗不見光的凹陷也終於被穿流而過的城市綠帶點亮。橋體的陰影裏不適合種草,就用沙坑來代替,還布置了孩子們玩耍的秋千和老人們歇腳的桌椅,慵懶的午後掛在秋千上,眼前的河流和草野一直綿延到遙遠的地平線,很難想象高架橋下會呈現這般詩意的景致。

無論是讓光線與水氣滲入橋體內部的表皮透空做法、還是任由圍護結構上的莖葉花果自在生長、亦或是在步道上開啟虛空的部份暗示人們關註腳下的宜蘭河,都是在尋求將自然萬物納入人工環境的可能,或者說是把棧橋看作生態體系的有機組成來思考設計。

HOW:「長期在地耕耘」 [7]

黃聲遠的建築用的都是最隨手可得的材料、最簡單直白的搭建方式,比如社福館壘起的紅磚墻、西堤屋橋挑出的遮雨板、津梅棧橋用鋼條托起的鐵絲網,做法上沒有太多玄妙可言。更讓人好奇的是,田中央工作群是以怎樣的步調和情緒在做這一系列的實踐,看過了他們的文字和訪談發現,其實這群建築師不過是一直以來都在與腳下的土地、身後的時間做朋友,把自己覺得心安理得的事堅持做下去,不需要擺出什麽高深的套路虛張聲勢。

田中央工作群成立以來,做的都是距宜蘭30分鐘車程以內的計畫,20余年裏只有一次例外,這座小城對他們來說早已不只是工作地的所在,更是生活與理想的所在。 不同於很多建築事務所只在簽訂合約和計畫交付的時候見甲方兩面、從設計到施工的整個過程也去不了幾次地段現場;田中央的建築師們本身就和建築的使用者共享著當地的日常,隨時可以去到工地、與施工方和甲方討論遇到的問題、發現不盡人意的地方及時采取應對措施,真正做到「設身處地」的設計。

社福館作為公共機關是受到了政府的委托,而像西堤屋橋、津梅棧橋這樣的方案其實都沒有明確的甲方或是用地紅線、功能之類的指標,建之前可能沒有人想過這裏還可以做點什麽,蓋出來了大家才發現好像確實變得比原來好了。黃聲遠喜歡在宜蘭的街巷裏四處走走停停,看到什麽地方不對勁了,就會去想是不是可以改一改,於是便有了在城市的邊邊角角誕生出的這些微小而散發著光亮的改變。也難怪這些不太像建築的環境再造會這麽接地氣,它們與空洞的異想和狂妄的野心無關,一開始就萌生於行走在此處的足跡。

這些散落在城市各處的空間片段漫不經心卻又不曾間斷的浮現,不急於一蹴而就的解決所有問題,而是以未完成的狀態給彼此的連線和未來的更叠留下余地。 「人們一開始會好奇我到底要建什麽,怎麽這麽多年也建不好。我慢慢讓大家明白我們做的不是計畫,也不單單是在建房子, 而是環境改造活動。」 [6] 當建築走出了自說自話的語境,與街區甚至城市的連線也就成為了可能,而黃聲遠所暢想的這些片段連成一片的圖景,只有經過長期的播種和灌溉才有可能實作。

宜蘭河畔的社福館、西堤屋橋和津梅棧橋這一連串方案就是典型的 「不記得什麽時候開始,也不知道什麽時候會結束」 的田中央式系列工程, 從1995年接下社福館的計畫、到2008年棧橋修通,經歷了漫長的三屆政府和政黨輪替,很難想象這組不太起眼的房子蓋了整整13年。 而把戰線拉長的好處是,很多一時的阻力都因為建築師不動搖的執念最終敗下陣來,也讓他們擁有足夠的耐心和時間去打磨小小王國裏的每一處細節。

最初興建社福館時一度有居民前來抗議建築用地的邊界侵占了公有範圍,但當得知社福館未來不會有圍墻,還打算把空地鋪上紅磚、種上樹,作為社群活動的小廣場,這些聚集的居民反而非常高興;政府也曾質疑怎麽能把橋做成這個樣子,但考慮到這樣確實會給社福館的老人和步行的群體帶來諸多便利,就覺得何樂而不為呢。

人的想法甚至法律規範的條文都是可以改變的,只要你的堅持裏懷著善意,那些障礙終會為你開路,正如黃聲遠所說: 「時間是站在我這邊的」,而「政客一定會下台的啊」 [6]。

以上就是我關於宜蘭社福館、西堤屋橋及津梅棧橋的體驗。

以前只看圖片不理解黃聲遠的建築好在哪裏,第一眼見到他的房子還是覺得很平常呀沒有什麽設計感,直到真正進入他的空間裏走一遭、腳步沒有來由得輕快起來,才明白比做設計更難的,是褪去設計。好的東西本身就是好的,它與費心的拍攝和漂亮的解讀無關,只是安靜的待在那裏把所有的故事講給你聽,你是當地的居民也好、過路的遊客也好、滿心期待的學生也好,都能讀懂這樣真誠的故事。

我想以田中央工作群的建築師楊誌仲對宜蘭社福館的回憶作結: 「現在社福館已經完工十幾年了,可是還是跟剛建成的時候一樣,它蓋完就是這個樣子,現在還是這個樣子。一般建築物經過那麽久,應該都很老舊了,但是社福大樓不會老化,永遠都是隨著季節有每一季的生命存在。這也是我為什麽對它有感情的原因。」 [8] 田中央的設計之所以有這樣經久不衰的生命力,可能是源於它在誕生之初就選擇和周遭的平凡市井打成一片,而不是構建什麽遺世獨立的空中樓閣。只要宜蘭的城市生活還在,黃聲遠的建築也就無從老去。

[參考文獻]

[1]黃聲遠.自在_活力_探索_連線鄉野和城市的生活市集.風景園林,2011,(10).

[2]羅時瑋.當建築與時間做朋友_近二十年的台灣在地建築論述.建築學報,2013,(4).

[3]黃聲遠.宜蘭河畔與舊城生活廊帶.世界建築,2009,(5).

[4]黃聲遠.津梅棧道_入圍.世界建築導報,2011,(2).

[5]黃聲遠.設計_說穿了只是現實世界小小心願的真實反應.建築師,2013,(8).

[6]艾墨.19年勾連一個流動的宜蘭.人物,2013,(2).

[7]阿嵐.在地耕耘_做自己覺得對的事情.設計家,2009,(11).

[8]羅晶.訪談_19年在_田中央.建築學報,2013,(4).

以上。

歡迎關註公眾號:「建築二次元 」

解鎖更多絕美建築~(。・ω・。)ノ♡