前日把霸王别姬重看了一遍。重看过不少次,并非因为多喜欢这部电影,而是觉得这部电影包含的深意太多,仅看一遍会辜负了它。于是在潜意识里自认有种莫名其妙的责任,让自己反反复复寻觅被遗落的细节,似乎要求这些上个世纪的影像在我漠然的眼前重生,得以用凉薄的手触抚那厚重而细腻的纹理。

而或许也因此那厚重而细腻的情感难以与我产生共鸣。

塞翁失马焉知非福,我能够隔岸观火也洞若观火说不定。

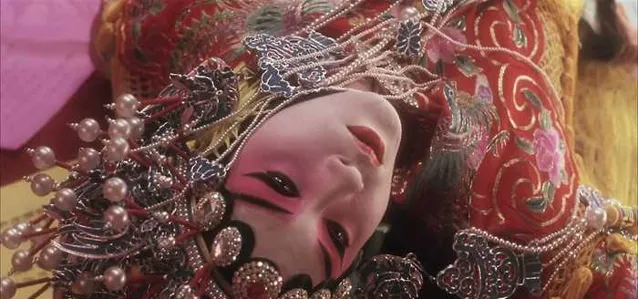

电影而言,不想多纠结菊仙和段小楼。我坚决相信电影是程蝶衣一人的故事,或是以程蝶衣为核心的时代舞台。在鸿广而俗艳的历史下,蝶衣自在地凄绝地做一场独角戏。时光携泥带沙刀光剑影,洪流般滚滚而来又滚滚而去。他却一成不变,以他避世清高,卓绝而痛苦的姿态,扎挣在戏里,扎挣得醉在霸王别姬里,闭目,永世不醒,或者强作不醒。

相形之下,段小楼和菊仙都是苍白的,都是时代幕布的一部分,是仓皇史诗中扮演众生的角色。

但同样在电影里,蝶衣也不是全部。甚至在鸿庞的历史前显得轻渺。清末至新时期,电影以三小时行云流水呈出,戏子被裹挟,身不由己,台上台下都是戏,人生却比戏曲折。格局开阔的代价是电影角色的弱化,程蝶衣也不例外。电影只是以程蝶衣为中心讲述历史罢了,所谓「人民群众是历史的主体」,那程蝶衣就是在人民群众之中又独立于人民群众之外的人。可能对于张国荣来说,把握这个度很重要,既要适应电影是史诗的格局,又不能被压戏。

但张国荣在电影里可谓痴迷了,首先我必须说,他演的太好了。

张国荣对艺术有执着而虔诚的信念,在表演中加满了超凡脱俗的气质与大胆前卫的理解。程蝶衣的每一帧影像都充塞着特属于张国荣的贵族公子的清颓气息。这是程蝶衣的颠覆,也是霸王别姬的颠覆。他让霸王别姬这一整个迢迢时代的史诗,凝练出程蝶衣一人的风华,让全片由松散变得紧凑,让程蝶衣得到前所未有无与伦比的升华。

这应是张国荣和霸王别姬的伟大之处。

当然,我并没有说蝶衣这一形象不存在不足。导演的意图,审核制度,当时内地的观念,都是张国荣演艺道路上的阻碍。即便是对于张国荣其他电影作品而言,程蝶衣也显得单薄,更不要说与原著中的蝶衣相比。程蝶衣很清超,忧郁,痴愁。但电影里程蝶衣的鲜明特点几乎都是张国荣赋予程蝶衣的,因此程蝶衣更加类似于翩翩浊世佳公子与为命运所折磨的悲剧人物的结合,气质高贵,但面容上永远带着如在梦中的清愁。

电影和原著的程蝶衣,的确有极大的不同。最大的共同点,是柔媚。

我很喜欢原著,也许是因为李碧华的文笔很和我胃口。我喜欢原著小说,但小说很明显比不上电影。

这里面,一半是张国荣的功劳,一半是由于电影的崇高立意。

李碧华的小说真是本色的女性文字,她的较为出色的小说大部分是些绝色女子,动人色相。比如青蛇,川岛芳子。诱僧以男性为主角,但表达得最多的依然是性欲,梦幻与美色交缠的镜花水月。张先生说,很姣,很醉生梦死,评得尽。

我想我一辈子都忘不了那句——谁说一见钟情与色相无关?

所以我就是个颜控,对脸如是,对文采亦如是。

然而写的多了,未免被那一种文风套牢。写的绝色美人多了,未免大都类似。就像我觉得青蛇与白蛇除了是否痴情专一之外并没有多大区别,而川岛芳子只是个祸乱朝政的妖姬。程蝶衣是她笔下无数风流美人中的一个,不过由男性变作女性。

本质仍是女人。

所以原著中的蝶衣才是「我本是女娇娥,又不是男儿郎」。性别混乱了,爱情也混乱了。台上台下分辨不清,戏演到命里,直到把自己演成女人。

放到电影里,这句话反而显得不那么刻骨。

所以只有在小说里蝶衣才做得出呛菊仙,使暗箭的阴狠行径,连带菊仙也在她与蝶衣的斗争较劲中无比血肉丰满起来。这不就是个阴柔暗魅的女人嘛,若非处处用「他」,我怎料得到这是根正苗红的男性?

阴柔暗魅,东方美人,乾旦力压群芳,足够妖娆——这是原著中的蝶衣。

翩翩浊世佳公子,带女子柔情似水之态——这是电影中的蝶衣。

原著的蝶衣适合原著,电影的蝶衣适合电影。两者不可互易,否则光芒尽失,一派苍白。

李碧华无意表现宏大的历史背景,她很纯粹的借用这时代背景来书写一个戏子的悲剧而已。所谓「小女人气」。侧重点不同,霸王别姬的电影是历史,小说是孽缘,自然两者不能统一。单拎程蝶衣这一个角色相比,书中,程蝶衣台上是虞姬,台下是妖姬。他永远沉在醉乡中,永远无法逃脱男女性爱紊乱的藩篱,永远用大烟,屏风,戏衣,猫,以及祸乱众生的自己,筑成隔世的乌托邦,傲慢慵懒。总是脚下是万千烟火众生的折磨,也不能使他有半分动容。他只要他的霸王,他只需要这个霸王,哪怕他是假的。

电影里,程蝶衣台上是虞姬,台下是少年公子,遗世独立。

小说的程蝶衣,几乎在后期命运陡转,以师父去世为序幕,到共产党来,再到文化大革命。李碧华以她曼妙的文笔塑造出一个空中花园般精致的梦,然后亲笔将这个梦一点一点打碎。所有角色都来为蝶衣构筑这个梦,包括风貌楚楚的菊仙,还没有虎落平阳的段小楼,心高气傲的袁四爷,俯首帖耳的小四——那么这个梦,也就由所有角色来拆除。

菊仙的唾骂,段小楼的出卖,小四的羞辱,最后水晶宫轰然倒塌。蝶衣的毒辣与疯狂极致的时刻,也就是梦残碎完全的时刻。最终段小楼与程蝶衣以苍老落魄的姿态在香港澡堂重逢,那就是十足的市井。程蝶衣娶了妻当上了「艺术指导」,缺了指头多了几道疤痕,风化不再尘满面鬓如霜,只是个梦破碎后不甘的老人。

电影其实反其道而行之。程蝶衣没有那么疯狂没有那么阴毒也没有那么可怜。他从未放低过姿态,他一生都在梦与现实边缘,包括他死的那一刻。

电影的程蝶衣,台上少了妖姣,多了端庄。台下少了妩媚,多了清高。

这「端庄」使张国荣适合「虞姬」这一贞洁烈女的角色。

张国荣不止虞姬这一个扮相,而且我也不觉得虞姬的扮相最美(其实我觉得虞姬的扮相是尹治办的最美)。他的贵妃扮相应该是最好看的,最没有乾旦的男性气息的。但是,缺了点贵妃应有的味道。

不是什么京剧架子散。他的演技之灵彻底掩盖了他京剧功底的空白。

我看过梅兰芳的贵妃醉酒,他的一颦一笑充满贵妃雍容而乔魅,醉酒中的痴惘与悲哀。这就是贵妃,就是杨玉环。但是张国荣没有,他更动人的是年轻柔软的体态。再说,他也不可能如梅兰芳那样老道。

后来看多了,我恍然——那依然是虞姬的神情。

虞姬的端庄,坚毅,沙场红颜的神情。

崔莺莺也如是。

这或许比较无意。究极张国荣自身,很简单,个人气质,很清很儒雅的那种,少年感。对于电影本身,尤其是卧鱼后哀戚面容的特写,颇有裨益。那么张国荣所演绎的,不是杨贵妃,不是崔莺莺,甚至不是虞姬,而一直是——程蝶衣。

始终如一的程蝶衣的气度神情。

张国荣把他所理解的程蝶衣化作标签一次一次往身上贴,让人们领略过贵妃莺莺虞姬的美后忘掉她们,独剩下程蝶衣一副哀婉的面孔。很妙的做法。

再后来又感受到电影的蝶衣较原著不够丰满的一点——傲慢。

恃美而骄的「傲慢」。

小说的蝶衣只在台上高贵——好一出似嫦娥下九重。

电影的蝶衣任何时候都高贵,但没有「傲慢」。

或许,证明小说的蝶衣更迷人,电影的蝶衣更让人心疼吧。

小说里,蝶衣只是个戏子,风尘戏子。他没有文化,缺乏上流社会的见识与道德,自私而可悲,妖娆不可方物。电影中,蝶衣脱去了戏子的俗气,变成风度翩翩的人物。

感谢张国荣。

我不知道这两个结局,哪个更好。如果蝶衣与小楼年老后重逢,又再度分道扬镳,之后段小楼在香港颠沛流离,平无立锥之地——那只会更残酷,那我恨不起任何人,只能恨时间过于残酷。而在时间面前,任何人都值得被原谅。

以李碧华的视角来看,香港本就是个如此的城市,繁华与颓废并存,纸醉金迷背后或许是一个个仓皇而风华的人。一个人有一个故事,一万个人就有一万个故事。蝶衣诚然只是千千万万人中的一个,他的半世跌宕只是千千万万故事中的一个。千千万万汇成历史洪流,从足够遥远的过去滔滔走过。

这就是人生了,梦破碎后单薄到苍白的人生。

电影的结局,更美吧,尽管是一层死亡的阴影,但可以用这死亡的阴影来掩饰梦破碎后的残败无语,用不减当年的浓妆艳抹掩饰攀上脸庞的皱纹,因而可以稍显宽慰。

我一遍一遍重放这电影,哪怕隐隐厌倦,哪怕每个细节都已了如指掌,其实不过企图自羁于梦中的把戏,怕醒来面对断壁残垣的现实。

张国荣出戏入戏游刃有余,我做不到。我才是出不了戏的人,我才是程蝶衣。

最终我仍要戴上荣迷的枷锁,也从局外人恢复当局者的身份。或许张国荣那样一死,是他人生能够被他自己容忍的结局。若要置身于他深爱的香港影业没落至此的时代,他也会如我一般痛不欲生。

可程蝶衣的绝代风化终于失落无考了。张国荣的绝代风化也终于失落无考了。整个香港的绝代风化也终于失落无考了。霸王别姬作为脱离香港电影这一巨大的时代背景而存在的内地电影,却依然借由张国荣与香港维系着一点体温。张国荣不是程蝶衣,程蝶衣只是张国荣的一个侧面。他的人生与戏都如此精彩以致给我更多感怀。我曾爱他爱得疯狂,至于夜夜失眠,却日夜如在梦中。如今终归渐渐淡漠,因为尊敬爱慕而不屑于表现亲热与腻歪。

可我依然夜夜失眠。

我已不习惯叫他哥哥,只能对空行礼,多谢你,张先生。