解讀【鏈鋸人】:必須吃掉母親

在討論之前,我想先清除兩種對【鏈鋸人】的常見理解:

第一、【鏈鋸人】是血腥與獵奇創意的集合,是一部純粹靠想象力維系下去、毫無內部邏輯的作品。盡管對於任何作品讀者都有權利宣稱自己僅僅是為了享受其中的官能刺激,或是贊賞某個情節的巧思,甚至只是欣賞它對一些經典作品的致敬,但將這個故事打碎,對故事整體避而不談,無異於輕視了故事內部所包含的燃燒著的生命力。對任何作品的解讀都必須先假設:在這顆堅硬的松果下隱藏著甘美的果仁。

第二,【鏈鋸人】是一個關於一般意義上的「成長」的故事:電次從滿足基本的生理需求(食物、性)到走向自我實作(打倒瑪奇瑪、成為英雄),並最終獲得了人性。對於那些從故事中看到寓言的人,寓言同樣需要以具體的現實作為基礎。如果把【鏈鋸人】看作關於自我發展的寓言,那麽這個寓言便是陳腐無聊的,因為誰都可以關於「人在成長過程中需要的友誼與愛情」略談一二。需要提醒的是,電次這個乍一看只是被賦予了不幸命運的小人物,與不可能存在於現實中的鏈鋸惡魔同樣怪異。

我們知道,電次在擊敗瑪奇瑪後吃掉了她。為什麽非吃了瑪奇瑪不可?為何看似獲得了人性的電次要用如此野蠻的方式殺死了自己的敵人?誠然,故事告訴我們:如果不吃掉瑪奇瑪便無法徹底消滅她,因為她會利用契約無限再生。因此吃掉瑪奇瑪是深思熟慮的必然之選,這是故事中的客觀現實。但問題是,這一客觀現實所試圖傳達的主觀含義是什麽?我們不難想象可以用其他橋段讓電次擺脫瑪奇瑪的影響,例如以某種方式使瑪奇瑪沈睡,從而避免這段過激的食人情節。這段情節的關鍵並不在於電次利用他的奇思妙想戰勝了瑪奇瑪,而是去吃掉她。 如果無法解釋「食人」這個情節,或僅僅將其歸為獵奇,那麽任何對【鏈鋸人】的解讀都是失敗的。

1. (M)other

藤本在訪談中曾解釋「瑪奇瑪(Makima)」這個名字意味著「被切開(ki,切る)的媽媽(Mama)」。因此 瑪奇瑪是母親的象征 。瑪奇瑪在初次登場時便對電次說:「你有兩個選擇:一個是作為惡魔被我殺掉,一個是作為人被我養著」。如果不願意被瑪奇瑪「養育」,那麽就是死路一條,就像嬰兒必須依賴於母親的照料而生存。到故事後期,瑪奇瑪的真身被揭露為支配惡魔,但這種支配不是政治意義上上級對下級的控制,而是充滿了母性的象征:在她與槍之惡魔的對決中,撕裂了天空的傳輸口如同產道;在與電次的最終對峙中,鐵鏈如同臍帶一樣從她的腹部伸出。

瑪奇瑪的另一層象征是來自於上世紀40年代盛行的黑色電影(noir film)的「致命女人」(femme fatale/noir woman) ,既然作為男主角的電次被描述為「暗黑英雄」(noir hero)。致命女人這一形象起源於19世紀,她與世紀末、頹廢派、東方主義聯系在一起,她是王爾德筆下的莎樂美、波德萊爾的讓娜.杜瓦爾。瑪奇瑪像典型的致命女人一般高深莫測,她深諳自己的性魅力,並不吝於施展這種魅力巧妙而無情地操縱電次去達成她的目的。

作為母親的瑪奇瑪與作為致命女人的瑪奇瑪是如何勾連起來的?首先要說明的是,我並不認為瑪奇瑪是「母親」與「娼妓」這兩種原型的粗陋雜糅以滿足某種男性本位的幻想。首先,瑪奇瑪並不是一個可供追求乃至享受的女性,她自始至終地無視著電次,她對電次的承諾從未真正兌現,她漫不經心地毀掉了電次的生活。瑪奇瑪毫無疑問是危險的、甚至暴力的。另一方面,弗洛伊德在對「聖母-娼妓情結」的討論中已指出,男性對愛慕物件(聖母)與欲望物件(娼妓)的決然分裂而非糅合才是問題所在:「他在愛的時候無法欲望,他在欲望的時候無法去愛」。假使瑪奇瑪同時作為被愛慕與被欲望的物件,那麽這個故事將在一種輕快而庸俗的氛圍中(例如電次與瑪奇瑪最終相愛)結束, 能夠同時承載愛和欲望的瑪奇瑪不需要被吃掉。

齊澤克指出,致命女人是「一個創傷性的、不可能與之建立任何關系的物件」,她是無人性的伴侶,是施加無意義折磨的無情的虛空。致命女人與主角的關系是中世紀的宮廷之愛(courtly love)的翻版:她像遊吟詩人所說的「夫人」那樣,總是高高在上地發號施令,要求騎士透過涉險——甚至需要淪入約伯式的境地——來證明他對她的愛情;她總是屬於「另一個人」,以至於任何與她的關系都必然是僭越;她像一面鏡子一樣反射著他人的欲望,供人去投射自戀式的理想。換而言之, 致命女人是一個「絕對他者」(absolute other),也即拉康所謂的「物」(Das Ding)。 「物」並不是某個確定的、實在的東西,而是透過與主體的關系而被構建的,就像堂吉訶德將一位粗壯的農婦視為高貴的杜爾西內婭。「物」存在於實在界(the real)之中,而實在界就像宣告「我即我所是」(I am who I am)的耶和華一樣抗拒著能指,因此「物」必然是迫使主體不斷去找尋的喪失之物。主體因此無法與「物」構建任何具有共情性質的關系,主體無法期待「物」能夠回應其追求。簡而言之,物是被渴望的物件又標記了使欲望物件不可得的力量 。

在嬰兒的心理發展過程中,母親或其主要照料者充當了「物」。 母親的身體構成了孩童前社會、前語言享受的來源。姬絲蒂娃認為,嬰兒在出生時被置於一個缺乏語言沖動的前-象征階段,這裏的主宰人物是母親。所謂「前-符號階段」,是指初生的嬰兒憑借啼哭便可以喚起母親的註意、安撫與哺育,而無需透過語言說出自己的訴求。語言的缺乏導致嬰兒處於對於母親的絕對依賴之中,嬰兒甚至無法知道母親正在照顧它,母親的乳房被視為自我的一部份,這構成了原初的豐盈狀態。同時,母親為了照料嬰兒也會將她自己投射到嬰兒身上,這導致母親的自我與嬰兒進一步融為一體。但為了將自己構建成一個主體,嬰兒必須努力脫離母體,習得語言以進入符號界。在脫離母體的過程中,母親便成為了嬰兒需要面對的第一個大他者。大他者意味著激進的異質性,它不同於想象界中的他者(小他者),它不能透過認同而被同化為主體的一部份。但與母親的分離是如此尖銳和嚴重,以至於執行它需要對母親實施深刻的心理暴力,克莉絲蒂娃將這個過程稱為「弒母」。

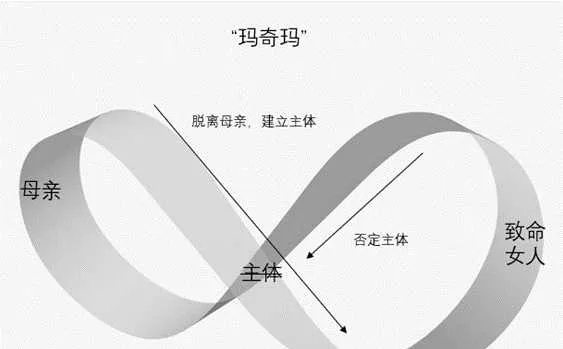

「母親」與「致命女人」透過「絕對他者」精巧地構成了彼此的轉喻。 瑪奇瑪這個形象呈現為類似於莫比烏斯環的結構。 「主體」便處於這一結構的連線處,並沿著這一悲劇的回環不斷滑動,以至於我們必須將其置於刪除線之下。這個機制的運作可以表述如下:

a. 主體在脫離了母親之後得以構建;

b. 放逐了主體的母親成為了他者(致命女人);

c. 主體需要他者的認可,以確認自己的主體性;

d. 他者無法給予主體認可,主體因此無法成立,或至少極為脆弱。

從這個角度看,瑪奇瑪的死亡也具備雙重含義:這既是克莉絲蒂娃意義上的「弒母」,主體籍此擺脫母親的影響走向獨立,並得以被符號界秩序(the Symbolic Order)所接納;也是與他者的絕望的對抗,主體無法與拒絕承認主體的他者認同或和解,只能將其宣布為「惡」,由此殺死並摧毀她。

2. 為何波奇塔無法說話?

不少討論指出【鏈鋸人】結局的靈感來自於1976年的後啟示錄科幻片【孩子與狗】:一個男孩Vic和他的狗Blood在核戰爭後的世界裏相依為命。 Vic被一個女孩引誘,誤入地底深處一個奇異的反烏托邦社會。 最終,他需要在女孩和狗之間做出抉擇,他選擇與Blood一起吃掉了女孩並再度踏上行程。

波奇塔與電次的關系確實讓人想起Blood與Vic的同伴之情,但二者同樣存在明顯的差異。Blood在與Vic的關系中扮演了更有經驗的引導者的角色:他要求Vic樹立目標,提醒Vic註意來路不明的女孩設下的陷阱;但波奇塔並非電次的導師,它甚至需要電次的照料。Blood與Vic透過心靈感應處於雙向的交流之中,但波奇塔無法與電次形成任何有意義的對話。Blood與Vic的沖突標誌著他們彼此獨立的信條與行事準則,但 電次與波奇塔的融洽關系則意味著二者更應當被視為一個整體 。故事在揭露電次父親的死亡真相的那一幕提供了充足的暗示:作為兒童的電次投射在地面上的影子是作為鏈鋸惡魔的波奇塔。

我認為電次與波奇塔的關系可以概括為以下三個命題:

a. 波奇塔標誌著電次的動物性;

b. 波奇塔代表了電次的潛意識;

c. 波奇塔象征著嬰兒。

波奇塔標誌著電次的動物性。 電次可以說完全活在當下,他既不回憶過去也不考慮未來。他明知他的債務到死都不一定能還完,卻依舊默默還債。這種當下性近乎動物——就像尼采所說的,只有動物才能完全地活在此刻,而人需要活在時間裏。所謂意義必須透過時間建構:透過將自身錨定於過去,才能夠將自己拋向未來。但電次缺乏類似的目標感,無法還完的債務如同無法被推上山頂的巨石,他的生活被困在了工作與還債的迴圈往復之中,致命地缺乏意義。

【鏈鋸人】在一定程度上令人想起【變形記】。在卡夫卡的故事裏,不幸的格利高裏.山姆沙因為父親欠了老板的債,不得不成為旅行推銷員為老板工作還債,他在一天早上醒來後發現自己變成了甲蟲。而電次同樣因為亡父的債務不得不作為惡魔獵人為黑道工作,並在無路可逃的困境中透過波奇塔變成了鏈鋸人。如果借用德勒茲的概念,我們可以說 電次的處境使他「變成動物」(becoming-animal)。變成動物並不意味著透過模仿獲得動物的形態,也不是在寓言的意義上去扮演動物,而是進入一個人與動物極度接近的區域,在此處對人與動物的區分不再具有意義 ,就像【白鯨記】中的亞哈船長對白鯨莫比.迪克的復仇使他變得與鯨魚難分彼此。變成動物本質上意味著一個出口,而非自由;它是一場逃亡,而非進攻。就像電次在殺死被槍之惡魔附身的早川秋之後提出想變成瑪奇瑪的狗,屈從於無需思考的動物性,以逃脫令人窒息的罪惡感。

波奇塔代表了電次的潛意識。 波奇塔不會說話,電次則不斷地自言自語,盡管他的獨白無人回應:他在與番茄惡魔的戰鬥開始之前有一段有關債務的獨白,在拿到報酬後他開始計算開支,在饑餓中睡去前他喃喃地構思著想做的夢。言說意味著什麽?人類的語言能力是區隔於動物的關鍵——人類言說而動物緘默。人類是「語言動物」:語言能力最為直接地標誌著人的理性,透過語言的溝通使人們能夠組織社會。 電次透過言說使自己有別於作為動物的波奇塔 。電次盡管淪落到了近乎動物的地位,但言說能力讓他與真正的動物之間建立起脆弱的區隔。這就是為何當電次提出成為瑪奇瑪的狗之後,瑪奇瑪不允許他提問,這不僅僅是因為狗理當服從,更是因為動物本就不應該有言語。

語言對於主體發展來說是關鍵一環。語言是主體進入符號界秩序的前提,透過語言功能,主體被分裂為發出言說這一動作的主體(the speaking subject)與被說出的主體(the spoken subject)。 後者需要透過言說在意識層面上構建,而前者透過後者被指認。例如,「我在說謊」這句話中,說出這句話的人是言說的主體,而句子中的主語「我」則是被言說的主體,後者只能依附於語言而存在。言說的主體即潛意識,而被言說的主體是意識層面的自我。 電次的言說能力使他得以留在意識的領域,而無言的波奇塔則作為他的潛意識出現。 這就是為何電次在夢境中聽到波奇塔的聲音提醒他「不要開門」,這是潛意識中對於父親死亡真相的抗拒。而當瑪奇瑪迫使電次正視父親之死後,潛意識沖破了意識所構築的堤壩,讓電次變身為無法言說的鏈鋸惡魔。

波奇塔象征著嬰兒。 infant的拉丁詞源infans指的就是「無法說話的人」,言說能力是區分嬰兒與成人的關鍵。基於這一點,我們可以進一步認為波奇塔是無法脫離母體的嬰兒的象征。我們可以註意到,以鏈鋸惡魔姿態現身於世的波奇塔在家庭餐館裏大發脾氣,發出咿咿呀呀的含混指令。瑪奇瑪在與電次的最後對決中說過「鏈鋸人不穿衣服,也不會說話,做的事必須全部都亂七八糟才對」。 拋開鏈鋸惡魔可怖的外表,這些行為與描述很容易讓人聯想到嬰兒。 弗洛伊德認為,潛意識由人在成長過程中被壓抑的嬰兒期的沖動所構建,潛意識能夠透過偽裝和變形引起精神官能症。因此,鏈鋸惡魔的現身可以理解為電次在巨大的打擊下出現的心理退行,他回到了嬰兒的狀態。

但波奇塔所象征的嬰兒並不包含成長的潛能,與通常與嬰兒聯系在一起的「純潔」、「新生」等美好的概念也無甚關系。我們需要註意電次化身為鏈鋸惡魔這一幕:電次聽到瑪奇瑪的命令,他的腸子鉆出了腹部並纏繞著脖子,而後他在無意識的狀態中拉動了拉環,變身為鏈鋸惡魔。 鉆出腹部的腸子讓人想到臍帶,如果聯系到瑪奇瑪作為母親的象征,那麽這一幕便可以被解讀為「臍帶繞頸」的暗示。 所謂「臍帶繞頸」,是指胎兒在母體中可能出現的一種突發狀況,其結果往往導致胎兒的窒息死亡。 波奇塔所象征的嬰兒是一個死嬰 ,它無法脫離母體的支配。

【鏈鋸人】在藤本的作品中具有相對的特殊性,故事的推進罕見地沒有依賴於角色的嬗變。這個故事似乎有意地被壓縮在了極為有限的時間內,這在最大限度上控制了角色變形的可能。不像從人類末世到宇宙熱寂之間扮演了哥哥、柴薪、復仇者、神、薩恩等多個角色的阿格尼,也不像構想了成為漫畫家與不成為漫畫家兩種人生可能的京本,甚至不像從醉心電影的少年成長為質疑藝術的中年的優太,電次自始自終不需要以「非-電次」的身份生活。電次不需要面臨精神分裂一般的身份沖突,抑或痛苦的自我否定,但他的主體性呈現為混沌的、未切分的、行將潰散的狀態。

3. 吸血鬼

【鏈鋸人】的靈感毫無疑問可以追溯到永井豪的【惡魔人】:人類與惡魔的鬥爭,主角透過與惡魔的融合獲得了強大的力量,需要擊敗的反派來自主角身邊。但【鏈鋸人】增加了兩個從未在【惡魔人】中出現過的設定:第一,惡魔人可以透過 飲血 不斷復活,這個設定看似是冗余的,惡魔人強大的生命力完全可以像【惡魔人】中那樣歸結於惡魔附身;第二,魔人由惡魔占據人類 屍體 而形成,【惡魔人】中並不存在魔人,它僅設想了惡魔對活人身體的奪取。我認為這兩個設定並不像它們看起來那麽可有可無。

依賴於血液並能永生不死的「惡魔人」來自更加古老的原型:吸血鬼。 吸血鬼吮吸血液不等於人類的進食,吸血鬼並不會因為無法吸血而死於饑饉而是陷入沈睡,大量吸食鮮血也無法讓他獲得饜足。同樣的,鮮血對於惡魔人而言也更接近於燃料,他們並不需要以鮮血為生,但缺血會讓他們無法使用力量。弗洛伊德指出過吸血鬼神話中的「鮮血」所包含的性意味:處女被吸血鬼咬穿脖子流出的鮮血是交合的暗示。吸血鬼對鮮血的渴望可以被視為人類欲望的對映。什麽是欲望?根據拉康的觀點, 欲望是一種剩余,它存在於必需(need)與被表達的要求(demand)的撕裂之處 。必需是可以被滿足的,比如饑餓的人獲得了渴望的食物便可以果腹;但欲望不可能被滿足,主體不斷地追逐著欲望物件,如同撈起水中的月亮。欲望對人類而言並非必不可少的生存需要,但絕對地無法得到滿足。我們可以認為, 惡魔人即被自身的欲望所驅動的生物 。

根據「惡魔人即吸血鬼」的假設,魔人與喪屍的關系也可供聯想。 與喪屍一樣,魔人是「惡魔進入人類屍體」的產物, 他們不是復生的死者,因為他們不再具有人類的主體。需要指出的是,恐怖片裏渴望著人類血肉、並如同病毒一樣感染活人的喪屍並不是它們最初的形象。英語中的「zombie」有一說來自於剛果語的「vumbi」,即「擁有靈魂的屍體」,這個概念隨著奴隸貿易被帶到了海地。在海地的民間傳說中,邪惡的巫師「波哥」(Bokor)會奪走活人的靈魂,並驅使留下的身體不斷勞作。對海地人而言,可怕的不是喪屍來襲,而是被變成喪屍並在死後不得安息。 因此喪屍的核心是它們的工作性:它們是完全被他人的意誌所使役的造物,陷入了無生命的運動、無盡頭的勞作。 故事裏的魔人基本來自於犧牲的公安,他們經過瑪奇瑪的改造,在死後繼續被驅使。哪怕看似純然野生的魔人帕瓦也逃離不了被奴役的宿命。讓我們想想帕瓦的那句台詞:「貓咪已經救回來了,沒必要再做惡魔獵人了,但是我沒辦法逃離瑪奇瑪!所以就幫你工作吧!」帕瓦自身並沒有成為惡魔獵人的願望,但迫於她的「波哥」而無法脫離這份工作。因此, 魔人是一種毫無欲望、依賴於他人意誌的生物 。

讓我們分析一下最終變成了魔人的早川秋。從對他的命名(あき,音同槍械系列AK)來看,這個角色註定將成為槍之魔人。藤本表示過這是一個「空洞」的角色, 為什麽早川秋是「空洞」的?因為他總是背負他人的期待並以此行動。 他為了死於槍之惡魔襲擊的家人加入公安,後來又為了電次與帕瓦的安危試圖放棄復仇。然而就像電次與帕瓦並沒有因為他的結束而選擇明哲保身,去世的親人恐怕也未必希望看到他為了復仇而空耗自己的生命。出路是存在的,沒有人認為被惡魔毀掉生活的人就必須挑戰惡魔,與能夠瞬間殺死百萬人的槍之惡魔的對決也註定是飛蛾撲火,更何況姬野早就提出與他一同離開公安。早川秋的命運令人難過的地方在於,直到在臨死之際的幻覺中他才意識到「原來我想玩拋接球」。他真正的渴望並不是復仇,而只是完成那場沒能和弟弟完成的遊戲。

讓我們假設惡魔人與魔人處於欲望的兩極,第83話【死.復活.鏈鋸】與第92話【喪屍.血.鏈鋸】可以提供對這一假設的驗證。這兩話的標題具有明顯的呼應關系,在情節上也構成了從電次在瑪奇瑪手中變成鏈鋸人到電次解除變身並被帶離瑪奇瑪的閉環。在83話,電次在近乎假死狀態下聽從了瑪奇瑪的呼喚,變身鏈鋸惡魔後擊殺了被召喚的地獄惡魔。在92話,電次和東山小紅被岸邊帶到秘密據點,以幫助他們躲開瑪奇瑪。意識到自己到目前為止的一切都是由瑪奇瑪一手操縱的電次極為消沈,但在看到電視裏對鏈鋸人的贊譽後燃起了成為鏈鋸人的渴望。

我認為第83話標題中的「復活」並非指向鏈鋸惡魔的蘇生,因為與電次融合的波奇塔嚴格意義上一直存在於電次體內而從未死去。「復活」指的是電次的「死而復生」,他像魔人一樣被惡魔徹底占據了身體並服從於瑪奇瑪的意誌,成為了缺乏自己欲望的喪屍。而第92話的是對83話中的隱喻的延續,因為這個標題顯然並非對本話內容的概括。如果嘗試破譯這些隱喻,可以認為:

a. 「喪屍」即失去了欲望的電次 ,他為了躲避瑪奇瑪的追殺必須放棄變成「鏈鋸人」。

b. 「血」是來自於他人的欲望的代指 。鏈鋸人可以透過攝入他人的血液而不斷卷土重來,而人群的呼聲讓電次獲得了成為鏈鋸人並打敗瑪奇瑪的動力。我們還可以聯想到在電次與槍之魔人的對決中,路人們懇求著鏈鋸人去拯救他們的同時割破手掌,將血液滴入奄奄一息的電次的口中。如果說電次當時喝下的血液承載了他者的願望,那麽此刻大眾對鏈鋸人的呼喚同樣可以視為能驅動鏈鋸的鮮血。

c. 「鏈鋸」則象征著「欲望的主體」。 藤本將【鏈鋸人】描述為「暗黑版FLCL」,電次頭頂上伸出的鏈鋸確實能夠讓人想起直太額頭上傲然挺立的犄角。二者均可以視為對陽具的隱喻,擁有了鏈鋸/犄角的男孩成為了欲望的主體。

4. 日常的動力學

【鏈鋸人】的敘事裏充滿了惰性。電次是一個極端被動的角色,他因為亡父的債務淪為了黑道的奴隸沒有選擇復仇或逃跑,也無法幹脆一死了之。作為故事的主人公,他缺乏明確的目的,成為鏈鋸人後的電次是被瑪奇瑪帶走的,而非主動去尋求某種冒險。他所渴望的僅僅是吃飽穿暖的普通的生活,從不希求更為崇高的目標。

電次在潛意識中被不斷提醒「不要開門」。可以觀察到,「開門/關門」的主題貫穿故事始終:

· 被波奇塔給予了心臟的電次撞開了垃圾箱的門復活;

· 蕾塞開啟了電話亭的門與電次相遇,而他們的關系終結於咖啡館那扇沒有被開啟的門;

· 地獄的天空遍布著門,暗之惡魔從其中一扇門中出現;

· 電次開啟公寓的房門看見了被變成了槍之魔人的早川秋;

· 瑪奇瑪要求電次開啟門,殺死了帕瓦,並對著帕瓦的屍體關上了門;

· 鏈鋸惡魔斬碎了門,從地獄中歸來;

· 電次潛意識中的門被瑪奇瑪開啟,門後是父親的屍體;

· 被肢解的瑪奇瑪被關在了冰箱門後。

門意味著對封閉空間的突破,意味著故事進入下一階段的可能。那麽 「不要開門」的提醒在故事內部構建起了一個拒絕讓它前進的阻力。 故事因此無法直線前行,而是像不斷生成的褶皺一樣,充滿了回旋與轉彎。整個故事的結構可表示如下:

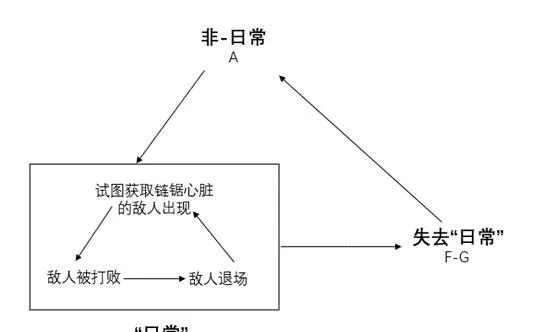

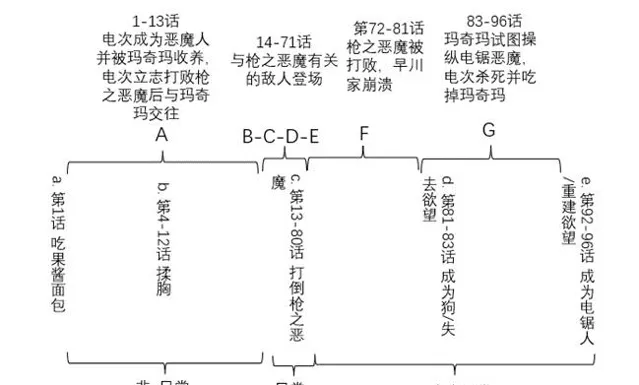

以73話【日常走向尾聲】為界,故事可以分為日常(A-B-C-D-E)與非日常(F-G)這兩個部份。我們可以註意到,B-C-D-E遵循同一敘事結構:試圖獲取鏈鋸惡魔的心臟的敵人接近電次-->敵人因某種原因失敗並從故事中退場。這四個篇章如同四幕劇,每當帷幕落下,敵人便離開了舞台,只有由早川一家與瑪奇瑪構成的核心角色群保持著高度的穩定。鏈鋸心臟是一個麥高芬,只要鏈鋸心臟沒有落入敵手,這一敘事結構便可以無限再演。重復的模式阻斷了正常的敘述時間,使故事呈現共時性的展現而非有意義的時間流動。B-C-D-E如同並置的房間,探究它們之間的邏輯關系是徒勞的:故事沒有解釋永恒惡魔為何希望獲得鏈鋸心臟,來復仇的刀男、作為蘇聯間諜的蕾塞的登場也沒有將故事的舞台進一步擴充套件,各大國為何不願意讓鏈鋸心臟留在瑪奇瑪手中從未給出過明確的說明。B-C-D-E之間的關系是空間性而非時間性的, 日常充當了對線性敘事的阻隔。

故事對B-C-D- E的凝滯施加了障眼法,就像巫師用詭計讓人偶動起來一樣,故事安排了「打倒槍之惡魔」這一目的作為敘事動力,為搶奪鏈鋸心臟而襲來的敵人們據說多少與槍之惡魔有關。但這些線索在故事中從未得到認真的對待,連「尋找槍之惡魔肉片」這一任務也僅僅作為背景被提及。槍之惡魔就像海市蜃樓一般,它漂浮在地平線上,但向它前進卻是不可能的。槍之惡魔在這個意義上和在舞台上跳著舞的龐奇或朱蒂別無二致。同時,為了打敗槍之惡魔,早川秋被瑪奇瑪要求去照顧並監視作為社會邊緣人的電次與作為魔人的帕瓦,觀景箱似的「早川家」由此便被構建了出來。作為對電次 「普通的活下去」這一夢想的應允,這場家家酒提供了看似正常的生活:電次滿足了溫飽的需要,擁有了社會身份,並與早川秋和帕瓦建立了如同家人般的情感聯系。在這一階段波奇塔的存在被淡化了,成為了夢境中的呼聲,這意味 在這種平穩的日常中電次維持了主體性的穩定 。

從F開始,故事宣告了日常行將終結。然而 日常向非日常的跳躍並不能讓讀者深入到日常的幕後 ——例如,故事並未解釋鏈鋸心臟為何如此令人趨之若鶩。在73話中, 非日常如同拆解布景一般拆解了這一被稱為「日常」的幻覺劇場 :首先,槍之惡魔被揭露不過是煙霧彈,它早已被各大國政府秘密控制——故事的動力在此被終止;緊接著,未來惡魔預言了早川秋與帕瓦將血肉模糊地死於電次之手——「早川家」走向解體。最終,電次在目睹帕瓦的死亡後承認自己不配過普通的生活,精神走向崩潰,潛意識中的鏈鋸惡魔覆蓋了他的意識。

但有趣的是,哪怕鏈鋸惡魔的降臨也沒有將故事就此導向某個終點,而是機械般的向著起點復歸。鏈鋸惡魔試圖踐行電次所夢想的普通生活:去餐廳吃飯、與女孩約會,這一切與瑪奇瑪的追殺戲劇化地並列。在殺死了瑪奇瑪後,電次在某種意義上也只不過是回到在最初時一無所有的狀態。我們可以將整個故事簡化為彼此鑲嵌的雙層迴圈結構:

吊詭的是,日常似乎無處不在卻又遙不可及。一方面,這個故事絕少脫離日常,無論哪個角色的離場都似乎無法阻撓生活的繼續,甚至營造了一種殘酷的韻律感。電次在姬野死後依舊大嚼蘋果,在蕾塞死後依舊為能夠去江之島旅行而欣喜萬分。甚至在早川秋死後,日常仍然一度復歸:電次與帕瓦搬了家,吃美食,打遊戲,直到電次在某一個時刻突然因為負罪感嘔吐。但另一方面,電次似乎從未真正擁有過日常。他在與波奇塔相依為命地時候渴望吃上普通的果醬麪包,早川家的日常生活註定被瑪奇瑪摧毀,他在變成鏈鋸惡魔之後希望的仍然是想普通人一樣去吃漢堡和約會。

不斷復歸卻又無法真正獲取的日常讓這個故事缺乏行動的源泉:故事並未朝著夢想中的日常前進,也無法一舉躍入非日常。 它在延展、在鋪成,卻從未真正運動。這個無動力的故事如同無目的的生命。戈多不會來了,但你不能上吊。從這個意義上來說,【鏈鋸人】比作為對死亡驅力的對抗以及對生本能的肯定的【炎拳】走得更遠。對於無法棲居於死亡的人來說,「活下去」的吶喊變成了一個苦澀的詰問: 活下去了,然後呢?

5. 缺席的父親

【鏈鋸人】所描繪的連綿不絕的日常與【炎拳】所呈現的搖搖欲墜的日常構成奇妙的對比。阿格尼所在的村子為兩個孩子提供了庇護乃至疼愛,卻需要依賴於阿格尼的血肉為生,最終因食人被德瑪所焚盡;尤達的貝城延續了宗教乃至文明,卻依托於對被稱為「柴薪」的祝福者們的剝削,直到被復仇的阿格尼所摧毀。相反, 【鏈鋸人】中的社會正常到怪異 ——惡魔所造成的傷亡絕非可以聽之任之,人們卻依舊渾然不覺地繼續著自己的生活。阿格尼處於主體與外界的持續對抗中,人與非人僅有一線之隔,一旦放棄鬥爭便會如同柴薪一樣被火焰吞噬。 但電次身上缺乏類似的對抗性,他具有無論如何都可以活下去的能力,這種能力與樂觀與否無關,僅僅是一個既定事實 。電次屬於緊緊包圍著他的荒謬世界,他的欲求像動物一樣簡單,他屢次被人稱為「狗」也處之泰然。 對抗性的空缺導致故事缺乏沖破日常的可能。

為何【炎拳】式的對抗性在【鏈鋸人】中消失了?首先應該討論的是:【炎拳】的對抗性從何而來? 阿格尼對德瑪的復仇是一個典型的俄狄浦斯神話 :阿格尼對妹妹露娜產生了亂倫的欲望,這招來了作為父親象征的德瑪。他殺死了露娜,摧毀了阿格尼的欲望物件,迫使阿格尼接受對欲望的閹割以構建主體。阿格尼試圖向德瑪復仇,完成了弒父。然而作為實體的父親死了,作為符號的父親卻是永生的。弒父作為一種創生性創傷將阿格尼引入了社會秩序:德瑪的女兒特娜——作為「父親」在象征層面上的延續——懇請阿格尼為她向弒父仇人「炎拳」復仇。這一請求給阿格尼施加了極大的痛苦,並迫使他陷入自我交戰之中。在故事的最後,遺忘了一切的阿格尼成為了「薩恩老師」,以極大的代價完成了對「德瑪老師」的認同。

對抗性的本質來源是「父親」,即社會、法律、系統、規範、禁令、權威的能指。 阿格尼與德瑪之間兼有仇恨與認同的復雜關系是主體與作為社會的大他者之間的對映。這就是為何盡管這個故事發生在末世,舞台卻總是設定在人類社會之中:收養阿格尼與露娜的村子、貝城、阿格尼教團、德瑪的學校、制鹽廠、奈奈特所建立的文明復興之地。【炎拳】中的大他者是一股無處不在的、嚴酷的異己力量,大他者不斷追逐主體,壓迫主體,將主體逼入絕境,又給予了主體新生:德瑪閹割了阿格尼與露娜亂倫的欲望,特娜迫使阿格尼審視他手上的鮮血,奈奈特賦予了失憶的阿格尼能夠讓他在社會中生存的全新身份。主體必須接受父親對欲望的閹割,必須學會用弒父的罪惡感建立對大他者的認同——簡而言之,主體必須接受一個俄狄浦斯的精神構造。

但【鏈鋸人】並不是一個俄狄浦斯神話。 電次確實殺死了他的生父,可他的謀殺僅僅出於自保而非反抗,並在生父死後古怪地遺忘了一切。【鏈鋸人】中的「父親」處於一個非常模糊的位置,在這個故事中去探求電次的父親到底是一個什麽樣的人無疑是摸象。我們還應該註意到電次對父親的驚人的漠然:面對父親留下的巨額欠款,電次既沒有因為自己的悲慘處境而憎恨他,也沒有出於對他的敬意而自願還債。「父親」對於整個故事的影響看起來如此地薄弱,以至於電次在夢中所見的那扇門的所掩蓋的東西——被他親手殺死的生父的屍體——甚至像是一個故意為之的庸俗的突降(bathos)。這具屍體與其說是為了激發電次的罪惡感,不如說是宣告「父親」這個符號的徹底坍塌。

或特許以分析「父親」的另一個能指:岸邊。從施加秩序的角度來說,「父親」與「老師」的角色在藤本筆下往往重合,就像德瑪既是收養了棄兒們的老師,又是八個孩子的父親。岸邊是整個故事中唯一擔任過類似於「老師」這個職能的角色,他在瑪奇瑪的授意下對電次和帕瓦展開了訓練。但岸邊是一個酒鬼,他對理性思考持有嘲弄的態度;他試圖殺死瑪奇瑪,但以七名部下的犧牲所喚來的地獄惡魔被一舉擊潰;他庇護了被瑪奇瑪追殺的電次,但最終與瑪奇瑪的對決只能由電次獨立完成。岸邊奇怪地遊離在故事之外,他參與了每一個章節,但他的所作所為很難說對故事的走向產生了明確的影響。

在【鏈鋸人】中,「父親」被轉化成一個膚淺、單向、無能的符號。 電次不需要弒父,也無法建立對父親的認同。他並非因為弒父的罪惡感而無法過上「普通的生活」,父親一開始就不存在——主體不需要去適應或者推翻暴君似的父親所設定的律令。這不是說「父親」被壓抑(repressed)了,而是說 「父親」陷入了前置早閉(foreclosure)的狀態 。壓抑意味著將與自我不相容的部份放逐到潛意識,但它仍然屬於自我。就像阿格尼盡管將德瑪視為仇人,卻承認他對村子所下達的裁決的正義性,因為「一個吃人肉的村子確實很不正常」。這種矛盾心理構成了阿格尼在完成復仇後的痛苦根源。但在前置早閉的情況下, 主體無法透過弒父的罪惡感實作對欲望的管理並走向社會化。

在弗洛伊德看來, 父親代表了與母親分離的象征性時刻,父親的到來帶來了秩序與律法,打斷了母親-孩子的連續體,迫使主體走向獨立 (這一主體建立過程最直觀的表達或許是【Eva】結局時刻的「謝謝你,父親;再見了,母親」)。但如果父親無法發揮其功能,那麽孩子便難以克服對母親的原初依賴。 父親的退場帶來的問題是母親的力量變得異乎尋常的強大,她拒絕被殺死,拒絕將她的孩子交給父親的律法,並試圖長久地保持母親-孩子的連續結構。 我們可以註意到故事開始的電次與故事最後的瑪奇瑪之間存在奇特的同構:瑪奇瑪在挖出鏈鋸心臟時說出了自己的願望,即與波奇塔在一起「吃飽睡好」,這正是電次在與波奇塔共同生活時的願望;兩人面對阻撓自己的力量——對於電次來說是喪屍惡魔,對於瑪奇瑪來說是電次——說出了同樣的台詞:「如果要阻撓我們,那就去死吧」。我們可以認為, 瑪奇瑪與電次之間——也即母親與孩子之間——的邊界被有意地模糊了。

父親的缺席使主體囿於「母親-孩子」的二元結構,陷入了極易被母親吞噬、與母親融為一體的危險狀態。在「父親」這一能指被取消的情況下,符號界秩序將留下難以彌補的漏洞。因為主體難以進入符號界秩序,自然也無法產生與社會的對抗,這使得整個故事呈現為如同海綿般不分青紅皂白地吸收一切非日常的日常。

6. 保衛你的欲望

電次的弒母既無法籍由「父親」的幫助,也無法在殺死母親後建立對「父親」認同。但我們所知道的是,弒母確實發生了,既然瑪奇瑪最終被電次殺死了。那麽問題是, 既然虛弱的父親無法介入母親-孩子的連續體,那麽弒母究竟何以可能? 讓我們回到文本,電次為什麽殺死了瑪奇瑪?因為他渴望成為鏈鋸人。這個動機看起來奇怪甚至輕浮:早川秋與帕瓦慘死於瑪奇瑪之手,我們或許期待電次會向瑪奇瑪復仇,然而電次僅僅因為看到電視裏人們對鏈鋸人的狂熱聲援而產生了「變成鏈鋸人」的欲望,從而決定與迫使他拋棄「鏈鋸人」這一身份並隱姓埋名的瑪奇瑪對決。我們可以認為: 欲望導向了弒母 。

這一命題需要透過拉康的觀點進一步闡釋。讓我們在這裏花些許篇幅簡述一下拉康對欲望的探討:

a. 欲望是由「符號性閹割」(symbolic castration)構成的 。我們都有對符號性閹割的直觀體驗:孩子在很小的時候就必須接受「我不可能隨時隨地獲得想要的東西」這一事實,這是社會化的必經之路。 孩童時期的欲望必須經由規範、法律、禁忌、習俗的管理才能變得可控,並得以在社會語境中合法化。 對欲望最基本的規訓形式是語言,因為 我們必須學會透過語言來表達我們的欲望(「我想要某物」) 。我們透過習得語言進入符號界。但在用語言表達欲望的時候,一些東西被閹割掉了。

b. 被閹割掉的東西即拉康所謂的「物」(Das Ding),「物」是「原樂」(Jouissance)的來源。 Jouissance是一片危險的海域:它是一種極度的快樂,其中沒有任何匱乏。但這種享樂超越了快樂原則,也即超出了主體所承受的限度,它將招致主體的瓦解, 它的背後是死亡驅力。 就像阿裏斯托芬所描述的球形的原初人,他們一旦遇到了「失落的另一半」便會長久地擁抱彼此,不吃不喝,陷入凝滯,並最終邁向死亡。母親對孩子而言充當了「物」,提供了Jouissance。 但母親-孩子的連續體排除了主體建立的可能性,與之最為接近的狀態是妊娠或者死亡 。

c. 然而需要註意的是, Jouissance是一種回溯性的理想化 ,拉康並不認為母親真的充當過嬰兒的伊甸園。嬰兒是無助的,脫離了母親的滋養與保護,它便可能死亡,這種無力感構成了面對母親的焦慮。嬰兒處於可怕的矛盾中:一方面,母親的存在太過專橫,嬰兒面臨自身或將湮滅於母體之中的恐懼,這促使嬰兒對母親的反抗,或試圖保持距離;另一方面,嬰兒必須依賴於母親生存,母親的完全消失也是可怕的。這種矛盾心理意味著 嬰兒只有在接受了符號性閹割之後才能將母親置於「物」的崇高地位 , 並構想一種從未存在過的、也從未真正失去過的、神話般完美的豐足狀態。

d. 欲望即存在的缺失,「物」的遺失就是主體失去了一部份。對物的渴望促使主體不斷地追逐 「物件a(objet petit a)」,a代表autre,「其他的」。物件a是符號界與實在界的通道,主體試圖透過物件a獲得「物」。但物件a是無法獲得的, 它是欲望的觸發器但不是被欲望的客體。 或者用齊澤克的話來說,物件a「不是存在於空間中的實體,它最終不過是空間本身的某種彎曲,正是在我們想直接獲得物的時候,它使我們生產了這個彎曲。」物件a不斷滑動,從一個被渴望的客體滑向另一個。欲望的真正目的並不是獲得徹底滿足,而是不斷回到它的迴圈路徑上,從而享受這個封閉回路的重復運動。 欲望的存在提醒著我們某種缺失,但只有這一缺失的存在才能存在欲望。我們愈發地感到缺失便愈發地感到欲望,反之亦然。

欲望與主體構成了咬尾蛇一般的結構:欲望的產生標誌著對母親的脫離與主體的構建,主體的存在宣告了欲望的存在。 我欲望故我在。 欲望提供了面對Jouissance的防禦機制,規定了享樂的限度,讓主體不至於躍入死的深淵。在電次與瑪奇瑪的最後對決中有個值得註意的鏡頭:電次用鏈鋸向瑪奇瑪斬下,切開了她的腹部。這個鏡頭是一場「助產術」(symphysiotomy)的隱喻:鏈鋸在歷史上曾被用於助產,它可以切開經歷難產的產婦的恥骨,讓孩子得以分娩。 瑪奇瑪的腹部被鏈鋸切開意味著,主體憑借欲望實作弒母,而弒母也使主體得以被「分娩」。

將鏈鋸的切割視為助產術也可以解釋為何被鏈鋸惡魔殺死的惡魔將不復存在。故事將惡魔定義為人類對某一概念的恐懼的體現。對概念的恐懼與其理解為「對於危險事物的預警」,不如理解成「恐怖癥」(phobia)。根據弗洛伊德對「小漢斯」的研究,恐怖癥來自於潛意識中被壓抑的欲望,也即無法透過正常渠道表達的力比多。一切欲望都指向母親,孩子渴望對母親不分彼此的、完全的占有。而最為接近母親與孩子無法區分彼此的狀態即妊娠,這或許是為什麽天使惡魔曾將地獄比喻成子宮。因此,「被鏈鋸吃掉的惡魔將不復存在」從而可以被解讀為:潛意識的願望透過助產術被分娩——也即被提升到意識層面——主體得以正視這些欲望,恐怖癥即被消除。

7. 他者

【鏈鋸人】中對欲望的肯定一定意義上可以說是對【炎拳】的延續。【炎拳】中有一段頗為動人的台詞:在阿格尼質問「該怎麽活下去」時,尤達告訴他「好好吃飯,睡覺,起床,和我一起……至少先活過明天」。【炎拳】沒有提供任何關於生存意義的崇高教誨,而是將「活下去」還原為一種物質性的、生理性的力量: 「活下去」首先是一種欲望 。

但我們可以觀察到, 從【炎拳】到【鏈鋸人】,「欲望」從弗洛伊德所謂的「力比多」被重構為拉康的「匱乏」。 阿格尼必須放棄亂倫的欲望以形成一個穩定的主體,但電次必須保有他的欲望才能脫離動物性與潛意識。【鏈鋸人】對欲望的肯定令人想到德勒茲。德勒茲反對精神分析對欲望的規訓,轉而將欲望視為一種近似於尼采的「權力意誌」的肯定性力量,就像【反俄狄浦斯】那個以粗俗而著稱的開頭所說的:「它無處不在,有時平穩運作,有時一波三折。它呼吸、發熱、進食、拉屎、性交。將它稱為‘自我’是一個何等的錯誤!」誠然,較之於【炎拳】,【鏈鋸人】中「父親」這一對欲望施加壓制的能指明顯被淡化了,但【鏈鋸人】所描述的欲望並非德勒茲式的自我生發、不斷流溢的力量,而是自我與他者之間的辯證法。僅憑欲望無法完成對自我的定義,因為 欲望是一個悖論:欲望直指人的主體性,它是個體最為私人與隱秘的真實,沒有人能夠完全共享我的欲望乃至替代我去欲望;但另一方面,欲望又不受個體的控制,具有外在的本源。

拉康提出過一個著名的公理: 欲望是他者的欲望。 這有兩個關鍵的含義:(1)我渴望他者所渴望的東西;(2)我的渴望被他者所渴望。拉康描述了這樣一個情境:盡管嬰兒必須依賴於母親,但母親時不時的缺位卻是不可避免的——母親需要去滿足她自己的需求或者承擔社會責任。母親的缺席對嬰兒來說是創傷性的。嬰兒因此渴望那個將母親帶離身邊的欲望物件,拉康將該欲望物件稱為「斐勒斯(Phallus)」。 「斐勒斯」不是弗洛伊德意義上的陽具,而是在想象界中標誌著匱乏的原初能指。拉康指出, 哪怕在前俄狄浦斯階段,完美的母親-孩子的二元關系也是不存在的。 母親有她自己的渴望,這就意味著 斐勒斯必然地入侵母親-孩子的關系 。為了應對與母親分離的焦慮,孩子或是將自己定位為斐勒斯,也即唯一有能力完全滿足她渴望的東西,使母親留在自己身邊,並使自己再次成為母親所渴望的唯一物件;或是認同於母親,即去渴望母親所渴望的東西。 最初的欲望產生於對作為他者的母親的渴望。

讓我們從欲望的角度重新梳理這個故事:

a. 在故事開始的時候, 電次咀嚼著幹麪包片,渴望吃到「帶果醬的麪包」。盡管這個希求非常單純,但這仍然是一個欲望而不是必需。 果醬對於晚飯只有一片必須與波奇塔分享的麪包的電次來說並不能充饑,它是窮困潦倒的生活中的奢侈品。電次對「果醬麪包」的渴望並不是對填飽肚子的需求,而是一種指向模糊而遙遠的「普通的生活」的欲望。

b. 電次在被瑪奇瑪收編後終於不用擔心凍餓與債務,他似乎已經過上了「普通的生活」。但電次依然覺得「還缺點什麽」,他產生了第二個願望——揉胸。值得註意的是, 揉胸是電次發現自己難以與女性交往後的替代,因此是一種戀物癖式的倒錯。 戀物癖的形成基於否認(disavowal)的機制:主角拒絕承認是匱乏引起了欲望,而是相信欲望來自於某物的存在。欲望總是以一種戀物癖的方式集中在另一個人身上,比如胸部、臀部等等。 戀物癖式的欲望帶來的更多是空虛,主體不斷地追逐著低劣的替代品,以獲得短暫的滿足。 正如電次所體會到的:「終於得到了一直在追求的東西,但是一旦到手那種東西,卻沒有我想的那麽了不起。沒準今後我再去追求什麽其他東西的時候也會像這樣,在追求的過程中遠比最終得到回報更幸福」。

c. 第二個願望在電次摸到瑪奇瑪的胸部後得到了滿足,電次立刻被給予了第三個欲望:瑪奇瑪要求他去打倒槍之惡魔,並承諾在他打倒槍之惡魔後便可以實作他任何願望。值得註意的是,作為主角的電次與作為反派的槍之惡魔的關聯奇怪地薄弱,他甚至連槍之惡魔為何都不了解。 「打倒槍之惡魔」並非電次本人的願望,而是電次對瑪奇瑪的願望的接納。 由自身產生的欲望最終指向了他者:從純粹的口腹之欲,到倒錯的、部份地指向他者的欲望,最後指向對他者欲望的認同。正像拉康所說的,孩子為了將母親留在身邊,將渴望母親所渴望的東西。 在電次認同於瑪奇瑪的欲望後,故事中暫停了欲望的生成,與此同時,名為「日常」的幻覺劇場開演了。 這一點最為明顯地體現在蕾塞對於電次的引誘中,她提出與電次一同逃跑,卻被希望維護現有的生活的電次拒絕了。

d. 第三個欲望的運作隨著槍之惡魔被擊敗而終止。這時瑪奇瑪詢問電次「你想讓我為你做什麽」。這是一個拉康式的提問:Che vuoi? 你到底想從我這裏得到什麽?你的欲望是什麽?電次給出的回答是「想成為瑪奇瑪小姐的狗」。人類所獨有的語言能力使人類成為唯一會產生欲望的動物。動物皆有必需,但唯獨人才會去欲望。 電次自願降格為動物意味著他拒絕去欲望, 他用失語逃離了主體,否認了語言的閹割。我們可以註意到,故事早期的電次極為抵觸「成為狗」:他在被瑪奇瑪帶到東京的路上曾試圖逃跑,並咒罵瑪奇瑪竟然將人作為狗對待;他在被黑道逼債的時候不得不翻尋垃圾箱找尋殘羹剩飯,卻故意大聲嘲笑被醉漢的嘔吐物吸引的老鼠,以保證自己在心理上不至於落入非人的一端。在如此窘迫的處境中,他令人驚異地保持了欲望:他抱著波奇塔,構思著「吃到了果醬麪包」的夢。然而此刻的電次為了逃離罪惡感寧願放棄欲望。無法去欲望的電次變身為鏈鋸惡魔,這意味著他成為了動物,落入了潛意識,退行為嬰兒。他甚至心甘情願地接受了死亡,在帕瓦從瑪奇瑪手中拼死救下他的時候,他逐一歷數自己已經滿足的願望,說道「所以已經夠了,就算再活下去也不會有好事了」。

e. 電次透過對人們對鏈鋸人的聲援的認同完成了欲望的重建。他渴望「變成鏈鋸人」,他 那令人大跌眼鏡的關於吃牛排與交十個女朋友的宣言與故事開始時所渴望的果醬麪包本質上是一樣的,它們都是過剩的、流溢的、不切實際的欲望的載體。 在這裏,面目模糊的人群取代了母親作為大他者的位置。

欲望的流動和敘事的推進在這個故事中呈現為相互背離的結構 :A展示了欲望復雜的發展過程(a-b-c),但故事只是冰山初露;B-C-D-E構成了故事的主體部份,欲望的運動卻停滯了(c)。B-C-D-E中的日常維持了電次主體性的穩定,但這一切基於電次對於瑪奇瑪所提出的「打倒槍之惡魔」的願望的無條件接納。 日常終結的序曲是電次對瑪奇瑪的願望的抗拒:瑪奇瑪提出與他二人前往江之島時,電次出於照顧帕瓦的考慮拒絕了。 這是否意味著,只有將自身完全交付他者的願望才能構建主體?

這個問題很容易讓我們想到藤本的前作【炎拳】。【炎拳】試圖呼喚一個列維納斯式的「絕對他者」彌合主體所面臨的本質與表象的可怕分裂。就像老祭司對困惑於自己究竟為何的阿格尼所說的:

自己究竟是何物不是自己能明白的。雪被人第一次看見時知道了自己是白色的,被第一次觸碰後才知道自己是冷的、憂郁的。火被人們第一次看到時知道自己是紅色的,被第一次觸碰後才知道是溫暖的、危險的。阿格尼你也是被大家遇見後、接觸後,那時候才能明白自己是什麽。但向他者開放的解決之道本質上是機械降神 ,阿格尼最終沒有直面 「炎拳」與「哥哥」之間的可怕分裂,他從這道深淵邊逃走了,並被賦予了「薩恩」的身份重新開始。透過這條道路也需要駱駝穿過針眼的運氣,扮演著一個瘋癲的女性的托嘉塔認為「一個普通的男性托嘉塔是活不下去的」。他者的凝視恰恰構成了他所面對的困境,而非提供彌合身心分裂的契機。

【鏈鋸人】試圖利用欲望的辯證法使主體得以通往他者,但絕對他者的慰藉卻落空了。可以對比兩個小故事:托嘉塔向阿格尼說起過他對湯姆.漢克斯的喜愛,但這位演員卻陷入過邪教醜聞。托嘉塔原以為自己會在知道了這些事情後反感他的角色,卻發現自己依舊沈迷於他的演技。然而【鏈鋸人】中提供了一個大相徑庭故事:光熙向岸邊說起自己喜歡過的一個早間新聞主播,盡管光熙曾是她的忠實觀眾,隨著這個主播的負面新聞被曝光,光熙發現自己失去了對她的興趣。光熙承認,「那個女孩沒有變,變的是我的腦子」。他者無聲地離場了,透過他者獲得主體完整性的嘗試走向了失敗。

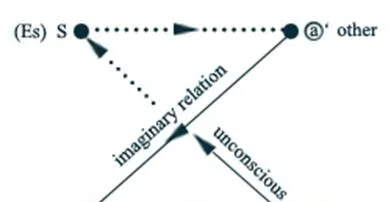

【鏈鋸人】所呈現的主體不再試圖認同於一個他者,而是渴求他者的認同。 讓我們借用拉康的模型來說明這個問題:自我(ego)與小他者(即Ideal ego)構成了想象性關系,這種關系意味著自我能夠將小他者認同為自我,得出「我是誰」的回答。大他者也即符號界的指令必須透過這層想象性關系才能到達主體,並將主體納入符號界秩序。這一過程完成於拉康所謂的映像階段:嬰兒(主體)被其照料者抱到鏡子面前,照料者(大他者)告訴孩子「這就是你」,從而使嬰兒能夠將鏡中的影像(小他者)辨識為自己(自我)。大他者的指認是至關重要的,嬰兒在缺乏指認的情況下很難建立自我與映像的關聯。

大他者的指令只能透過自我與小他者之間的關系來影響主體,因此必然是不連續的。然而 【炎拳】透過「失憶」的情節淡化了「自我-小他者」所構建的對大他者的防禦,從而使主體得以完全開放給大他者的話語。 失憶的尤達由阿格尼告知「你是露娜」,並在十年的朝夕相處中果真成為了他的妹妹;失憶的阿格尼由奈奈特告知「你是薩恩」,直至生命最後他也未能知曉那段作為「阿格尼」的人生。但 【鏈鋸人】開始正視「自我-小他者」的關系 。電次看著電視裏呼喚著「鏈鋸人」的人群的情節可以理解為他的「映像階段」。他對著電視喃喃自語「那是我」,接著狂喜地說「我大受歡迎,人見人愛!」但他身邊的岸邊對此卻不置可否,甚至責備電次過於吵鬧。被當作英雄崇拜的「鏈鋸人」是電次想要認同的「小他者」,然而並沒有大他者的介入幫助他完成這一指認,映像階段走向了失敗。這導致電次的自我與小他者處於搖擺不定的狀態,他極力渴求他者的認可,盡管他的呼告註定將投向無人的曠野。

8. 愛

讓我們總結一下目前所討論的要點:

1) 【鏈鋸人】的核心是弒母,也即脫離母親以建立主體;

2) 因為父親的缺席,弒母無法透過父親的介入以及主體對父親的認同完成;

3) 欲望成為了弒母的動力,欲望意味著與母親的區隔以及主體的構建;

4) 但欲望來自他者,主體渴望被他者所承認,也即與他者的欲望合二為一;

5) 被殺死的母親成為了絕對他者,拒絕給予主體承認;

6) 被母親拒絕的主體試圖依照社會期待構建理想自我(「英雄」)。

如果要回答「為什麽瑪奇瑪會被吃掉」,依然有一個核心問題沒有解決: 為什麽被殺死的母親會被轉化為絕對他者? 4)與5)構成了一個自戕式的迴圈,但是二者是如何咬合的?需要知道,脫離母體是建立主體的必經之路,因為母親註定無法完全地滿足主體需求。基利因(Melanie Klein)認為,對喪失之物的哀悼會激發憂郁,但兒童在正常情況下會逐漸克服憂郁,整合能夠帶來滋養的「好母親」和離棄了自己的「壞母親」,逐漸承認母親為另一個完整的客體,並在此基礎上與他人及現實建立起正常的關系。因此, 與主體建立了區隔的母親並不自動地意味著成為了空洞冷漠的絕對他者。 然而故事所呈現的卻恰恰是這種令人絕望的不可能性:你無法將母親作為另一個主體去交流或對話,而只能將其徹受質化——瑪奇瑪不是被作為一個敵人被戰勝的,她只是一個「必須被殺死並吃掉」的物件。

我認為在這一過程中,5)出現了問題: 主體無法接受母親的喪失,盡管主體踐履行了弒母卻又在否認對母親的屠戮。 母親被轉化成了無名墓碑般的「絕對他者」,用於哀悼不可接受卻又不可逆轉的喪失。對「喪失」的回避可以讓我們註意到【鏈鋸人】中頗為奇怪的一點: 故事裏有大量的死亡,但沒有一個葬禮被舉辦,沒有一具屍體在腐爛 ——姬野將身體獻祭給了惡魔,死去的公安被瑪奇瑪所回收,早川秋成為了槍之惡魔的宿主。故事的視角似乎故意從對死亡的面對面接觸中避開了。這不難讓我們想到【再見繪梨】中不願面對垂死的母親的優太,他從醫院逃離,並用拙劣而浮誇的爆炸特效試圖在電影中掩蓋母親之死。

那麽為什麽「母親的喪失」是無法承受的?我認為在這個故事裏母親從一開始就是「死亡」的,以至於 弒母與其說是擺脫了母親的影響,不如說是確認了母親的缺位 。電次在打敗瑪奇瑪後,說出了偷襲得以成功的關鍵:「我賭了一把,我賭瑪奇瑪小姐看的人不是我,長久以來她眼中只有鏈鋸人。打從一開始,她就不曾看過我一眼」。這句話在剝離了這些精巧的修辭後令人心碎地直白:媽媽自始自終從未看過我一眼。

瑪奇瑪作為「支配惡魔」的身份很容易讓人聯想到一個控制狂一般的母親,但這個聯想無法獲得文本的支持:瑪奇瑪固然操縱了電次,但從未對他施加過支配的力量,哪怕公安的惡魔獵人普遍地處於她的支配之下。瑪奇瑪與電次的互動總是隔著一層媒介——她要求電次與早川秋一同生活,她安排的約會是無休止地看電影。他們之間從未有過列維納斯意義上「面對面」(face-to-face)的接觸,除了最後的互毆——母親與孩子的直接接觸只能是相互傷害。 瑪奇瑪所象征的母親並不是一個暴虐的母親,而是一個冷漠的母親。

母親達成對孩子的支配的關鍵並不在於她那事無巨細的控制欲,而是孩子強迫癥一般地愛著母親並渴求母親的愛 ,就像電次一度無比地渴望幫助瑪奇瑪打敗槍之惡魔,就像被支配的武器人們滑稽地競爭著與瑪奇瑪約會的機會。電次直到最後都無法憎恨摧毀了他的生活的瑪奇瑪,並坦言「我落得那個地步,卻還是真心喜歡瑪奇瑪小姐」。這句話讓人想到拉康的觀點: 孩子與母親的關系的建立並不是透過孩子對母親的生存依賴,而是透過對母親的愛的依賴。 如果說欲望標誌著某種缺失,那麽孩子對母親的欲望本質上標誌著愛的匱乏。Che vuoi? 我欲望著你的愛。父母與孩子的關系的不對等之處在於,世間確實有不愛孩子的父母,但絕少有不試圖尋求被父母所愛的孩子。

但悲劇在於, 愛無法透過欲望來滿足 。故事中展現了「愛與欲望」的可悲對立:電次具有對姬野的欲望,卻發現自己無法抱有對她的愛,也無法為她的死亡哭泣;但在他意識到自己對帕瓦的感情之後,發現自己對她毫無欲望。欲望與(身體的)部份(物件a)有關,但愛是面向他者存在的整體,即被愛者。 欲望的目標是局部,而愛的目標是整體。 愛專註於另一個人的存在,愛涉及到了本體論。愛就如同凝望,它必須是雙向的,它將彼此從蕓蕓眾生中托舉起來,毫無保留地、完完整整地承認了他者的主體性。拉康對於愛有個看似悖論的表述: 愛就是給予他者自己的匱乏。 在愛的關系中,你所要求的是讓對方展示他或她的欲望,他或她的空缺。這種缺乏是愛的來源。 對愛的需求並非是主體像渴求他者的麪包或身體那樣渴求他者的愛以彌補自己的空缺,而是渴望他者的渴望,希冀他者也在渴望著自己。

然而瑪奇瑪是一個毫無欲望的角色。她向岸邊所說明的「想建立一個更加美好的世界」不過是故事裏又一層障眼法,並在她與鏈鋸人的對決中直接被拋諸腦後。瑪奇瑪渴望與鏈鋸人融為一體,並反復質問鏈鋸人為何不願意吃掉她,這一質問與其說是指向了欲望,不如說是代表了母親吞噬主體的傾向。如果我們可以接受「鮮血象征著來自他人的欲望」,那麽或許便可以解釋為何瑪奇瑪被潛入體內的帕瓦的血液所摧毀,因為瑪奇瑪無法接納並回應他人的欲望。

一個無法給予主體任何回應的母親將居於故事核心的弒母神話重構為格林(Andre Green)所提出的「亡母情結」(Dead Mother Complex)。 所謂「亡母情結」指的是一種母親的缺位狀態,母親未必在物理意義上死去了,但她無法在情感上回應嬰兒,因此母親對嬰兒而言不啻成為了死物。「弒母」與「亡母情結」的糅合讓 這個故事的內核呈現為一個創傷、一場悲劇 :主體試圖殺死母親,但發現母親本已「死去」;但正是她的離場促使主體試圖用極端暴力的形式去否定她,以擺脫對她的愛的依賴。這個故事構想了母親可怖的死亡(被肢解並被食用),但刻骨的仇恨往往與綿長的愛意並存。 母親的死亡對主體而言是對於無愛的母親的報復,對於自身不被愛的狀態的確認,對於從未擁有過的母親的哀悼。

那麽6)是否能突破4)與5)構建的悲劇迴圈?故事對這一可能性似乎同樣悲觀。電次看到電視裏人們對鏈鋸人的聲援而振作起來,說出想要變成鏈鋸人的願望。對於這一段情節,藤本在訪談裏的描述是:「最終,電次成為了從惡魔手中保護人類的英雄,為世間所贊譽。成為了必要的、被愛著的存在。」被人贊美和崇拜滿足的並不是野心之類過剩的欲望,而是最為基本的「被人愛」的願望。成為英雄也即成為被人需要的、值得被愛的人。

但故事對於「英雄」抱有非常復雜的態度。我們可以註意到故事裏出現的惡魔人均為武器人,除此之外唯一與武器相關的即槍之惡魔。對於槍之惡魔,故事裏有個略顯古怪的評論:「槍之惡魔永遠無法戰勝,它將一直被利用,永生不死」。很顯然,故事已經多次展示了惡魔是可以被殺死的,那麽為什麽槍之惡魔將「永生不死」?促使其不死的不是某種特殊的能力,而是不斷地「被利用」。槍之惡魔構成了鏈鋸人的映像,就像武器的目的在於被人使用, 「英雄」的關鍵也許同樣就在於對他人有用,或者說能夠被利用。

如果聯系【炎拳】,我們或許能進一步斷言藤本對於「英雄」並不持有肯定的態度:作為英雄與救世主的阿格尼為了養活他的信徒們不斷被砍下面孔,作為神使的尤達為了維系貝城的運轉精疲力竭。在藤本的作品中第一個明確提出想成為「英雄/主角」的托嘉塔在故事中途退場,但他的犧牲並沒有讓任何人銘記他。成為由他人期待所構築的「英雄」往往意味著對自我的暴力。"愛"因此成為了一個悖論:如果無法因自身而被人所愛,那被人所愛就定是能為人所用;但如果能為人所用,那就不是作為「人」而是作為工具或欲望物件為人所愛;無法作為「人」被他人承認也即無法獲得主體性。

主體為了實作自我構建就必須脫離母親,欲望則是脫離母親的必要手段。但在欲望的辯證法中,主體與他者的關系在兩個方向上走向了失敗:首先,母親無法給予主體任何承認,因為她從一開始就是缺位的;退而求其次地,主體渴望得到社會大他者的認可,但在他者的欲望中被工具化。

9. 食人

為什麽非吃掉瑪奇瑪不可?現在我們可以做出回答:因為 主體無力構建與他者的關系。

「吃掉某物」是一種矛盾性的行為:它意味著完全的喪失,因為被吃掉的客體無法留下任何痕跡;但它同時意味著對喪失的拒絕,因為被吃掉的客體某種意義上在主體中永生。 這也就是為何電次堅持聲稱自己吃掉瑪奇瑪是基於「愛」。似乎為了鞏固這一印象,藤本在【鏈鋸人】第一部完結後出版的單行本【22-26】的後記裏又講了一個關於「吃掉」的故事:養的青鳉死去了,女友提議說要好好埋葬它。而在意識到樹下青鳉的屍體將被螞蟻搬走後,「在那時候我第一次萌生了想要好好呵護青鳉的情感,趕走了螞蟻,把青鳉吃掉了。」 吃掉青鳉的屍體成為了愛護它的表現。

「吃掉」的曖昧含義讓人想到克莉絲蒂娃對於「賤斥」的探討。 母親的身體是一種「賤體(abject)」,它既不是主體也不是客體,因為它無法被納入符號秩序中,它是「被逐出的」(ab-ject)。 在母親-孩子的連續體中,主體一度將母親的身體理解為屬於自己的一部份;而現在主體已經脫離了母親,母體便被轉化為介於主體與客體之間、擾亂主體邊界的某種不安定的力量。 將「母親」吃掉意味著:客體重新被納入主體之中,並以此結束這種令人不安的動搖狀態。

但如果引入基利因的觀點,這種內化難以被視為正常的心理發展過程。基利因在對於精神分裂者的討論中指出, 口腔施虐(oral Sadism)和精神分裂病人心理的碎裂之間存在密切的關系。 基利因認為,形成穩定主體的前提是孩子能擁有並內化通常由母親充任的「好客體」(good object)。盡管嬰兒不可避免地會因為與母親的分離而產生焦慮與挫折感,但內部的好客體在自我中作為一個焦點,它可以營造凝聚力與整合,並幫助自我的建立。換而言之, 被愛過的孩子才能夠相信自己值得被愛,從而去愛別人。 因此,當客體被以施虐的方式向內投射,自我得到的不是一個完整的客體,而是在吞並的過程中成為碎片的客體,所以它自己也會成為碎片。電次將瑪奇瑪的身體分裝在一個個保鮮盒中,這可以解讀為將母親碎片化的幻想。 但對於碎片化幻想的長期使用意味著主體已無力或拒絕去整合作為客體的母親,而只能透過將其肢解以作為最後的心理防禦機制,避免自我的消弭。

或許還值得一提的是,在這段食人情節中,電次不僅吃掉了瑪奇瑪,並且烹製了她。我不認為「烹製」僅僅是為了讓人聯想到例如漢尼拔等銀幕上著名的食人者,這一點具有獨立的分析價值。 在【鏈鋸人】中我們可以辨認出【漢賽爾與葛麗特】的影子。 在格林兄弟的童話裏,父親在母親的教唆下將漢賽爾與葛麗特扔到森林裏餓死,兩個孩子遭遇了糖果屋中的女巫。女巫收留了孩子們,但她背地裏卻是為了把他們餵胖吃掉。漢賽爾與葛麗特將女巫騙進烤爐裏燒死後走出了森林。他們回家後發現母親已經神秘地死去了,便和父親一道生活了下去。【漢賽爾與葛麗特】中的「女巫」與「母親」顯然構成彼此的轉喻,而森林往往作為對迷狂與潛意識的隱喻,因此整個故事可以解讀為 孩子擺脫潛意識中母親的影響,回歸由父親所建構的秩序中的歷程。

在【鏈鋸人】中我們可以發現類似的要素:被拋棄在森林中的孩子、看似好心卻居心叵測的女人、食人、烹飪。但藤本的故事顯然走向了不同的結局: 故事沒有擺脫母親的影響,母親作為孩子返還了。 讓兩個故事在結構上發生分裂的關鍵在於火焰的雙重含義:火焰一方面意味著凈化,被推進烤爐的女巫可以視為被處以火刑,使其不得復生;但火焰同時具有轉化的含義,就像冶金的烈火將鐵塊淬煉成鋼,或者鍋爐底下柔和的焰火將生食轉化為熟食。在後者意義的衍生中, 鍋爐成為了子宮的象征 ,例如今天的英語中依然有a bun in oven(意為「腹中的孩子」)的俗語。我認為可以將「瑪奇瑪被烹製成食物」解讀為一種儀式性的分娩。我們可以註意到,在吃完瑪奇瑪之後,作為瑪奇瑪轉世的小女孩那由多旋即登場了,她成為了需要由電次照顧的孩子。 從隱喻的意義上來看,母親和孩子的關系被逆轉了,孩子「生下」了母親。 新生的「母親」終於被轉化成了一個擁有欲望的他者,她渴望吃麪包,渴望被擁抱。這讓孩子與母親之間擁有了彼此愛護並相互和解的可能性,盡管在這一可能性到來之前雙方已傷痕累累。

10. 逃走吧

在最後,我想分析一下東山小紅這個角色。這個女孩舉止畏縮,不斷遭遇倒黴事,但她卻在這個殘酷的故事中活到了最後。我們很容易發現東山小紅與電次的相似之處,例如都因為某個神秘的原因具有強大的戰鬥力,都被迫負債並過著極為貧窮的生活。但另一方面,黑道容許一個孩童當惡魔獵人還債多少帶有不可思議的成分,而東山小紅的不幸卻總是現實的不幸:她有一個過於龐大的家庭,因為父母的偏心無法去上大學,她只能穿姐姐的舊衣服,她被要求買車以接送家人,她在打工的家庭餐館裏被不講理的店長扇耳光。 她就像任何一個多子女家庭中不起眼的孩子一樣,普通地不被父母重視或疼愛。

我們可以認為, 東山小紅是電次的映像,也即現實化的電次。 「電次-東山小紅」構成了對於「不被愛的孩子」這一形象昇華與去昇華的兩種狀態。昇華即把一個普通的客體提升到一個發光的狀態,就像電次身上被疊加了諸多復雜精巧的隱喻;而去昇華則是把實際的客體降低到一種低賤可笑的狀態,就像東山小紅的不幸——例如她不得不在賣身和成為惡魔獵人之間做選擇——直白到成為笑料的地步。讓我們分析一下電次與東山小紅在秘密基地的對話:電次為自己的人生倍感沮喪:「再繼續活下去,我肯定也是像狗一樣唯命是從地活下去」。但小紅對此的回應卻是「那很普通吧?沒有糟心事的人生,那得活在夢裏吧」。盡管【鏈鋸人】指向了令人痛苦的家庭關系,但另一方面,這些問題確實是「普通」的。 哪怕如東山小紅的父母那般肆意無視並剝削孩子的人,也不過是普通地糟糕,極少有讀者會為這個女孩的遭遇感到驚駭。

那麽為什麽要設定這麽一個角色?我認為東山小紅的存在給故事所呈現的不被愛者的困境提供了一個微小的出口。當岸邊為了躲避瑪奇瑪,提出必須終身斷絕與家庭的聯系時,東山小紅為終於有借口從父母身邊逃走小心翼翼地露出了釋然的表情。【鏈鋸人】曾多次出現過「逃跑」這個主題,電次在被瑪奇瑪帶往東京的路上想逃走,他為了躲避瑪奇瑪所安排的特訓時試圖出走,他曾認真地打算與蕾塞一起私奔。但這些逃亡計劃出於主客觀的因素無一不被擱置了。在此時「逃跑」這個主題的再次提出或許意味著:當千方百計試圖尋求父母的愛而不得的時候,逃跑或許也是一條出路。 逃跑吧,然後普通地活下去吧。

這當然算不上什麽良言。我不認為【鏈鋸人】這個故事有任何深刻乃至高深的地方,但是它驚人地坦率且真誠,並不憚於暴露某種脆弱。就像一個古老的笑話:愚人透過知道自己是愚蠢的而成為了智者,或許膽小鬼也可以透過知曉自己的軟弱而變得堅強。