前日把霸王別姬重看了一遍。重看過不少次,並非因為多喜歡這部電影,而是覺得這部電影包含的深意太多,僅看一遍會辜負了它。於是在潛意識裏自認有種莫名其妙的責任,讓自己反反復復尋覓被遺落的細節,似乎要求這些上個世紀的影像在我漠然的眼前重生,得以用涼薄的手觸撫那厚重而細膩的紋理。

而或許也因此那厚重而細膩的情感難以與我產生共鳴。

塞翁失馬焉知非福,我能夠隔岸觀火也洞若觀火說不定。

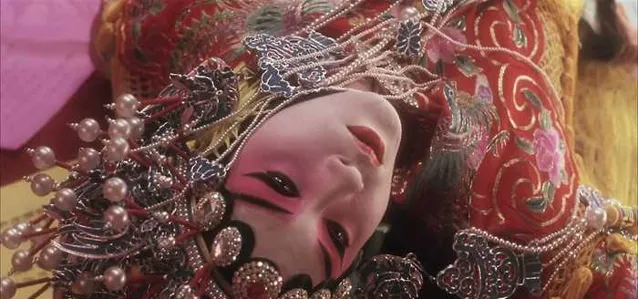

電影而言,不想多糾結菊仙和段小樓。我堅決相信電影是程蝶衣一人的故事,或是以程蝶衣為核心的時代舞台。在鴻廣而俗艷的歷史下,蝶衣自在地淒絕地做一場獨角戲。時光攜泥帶沙刀光劍影,洪流般滾滾而來又滾滾而去。他卻一成不變,以他避世清高,卓絕而痛苦的姿態,紮掙在戲裏,紮掙得醉在霸王別姬裏,閉目,永世不醒,或者強作不醒。

相形之下,段小樓和菊仙都是蒼白的,都是時代幕布的一部份,是倉皇史詩中扮演眾生的角色。

但同樣在電影裏,蝶衣也不是全部。甚至在鴻龐的歷史前顯得輕渺。清末至新時期,電影以三小時行雲流水呈出,戲子被裹挾,身不由己,台上台下都是戲,人生卻比戲曲折。格局開闊的代價是電影角色的弱化,程蝶衣也不例外。電影只是以程蝶衣為中心講述歷史罷了,所謂「人民群眾是歷史的主體」,那程蝶衣就是在人民群眾之中又獨立於人民群眾之外的人。可能對於張國榮來說,把握這個度很重要,既要適應電影是史詩的格局,又不能被壓戲。

但張國榮在電影裏可謂癡迷了,首先我必須說,他演的太好了。

張國榮對藝術有執著而虔誠的信念,在表演中加滿了超凡脫俗的氣質與大膽前衛的理解。程蝶衣的每一幀影像都充塞著特屬於張國榮的貴族公子的清頹氣息。這是程蝶衣的顛覆,也是霸王別姬的顛覆。他讓霸王別姬這一整個迢迢時代的史詩,凝練出程蝶衣一人的風華,讓全片由松散變得緊湊,讓程蝶衣得到前所未有無與倫比的昇華。

這應是張國榮和霸王別姬的偉大之處。

當然,我並沒有說蝶衣這一形象不存在不足。導演的意圖,稽核制度,當時內地的觀念,都是張國榮演藝道路上的阻礙。即便是對於張國榮其他電影作品而言,程蝶衣也顯得單薄,更不要說與原著中的蝶衣相比。程蝶衣很清超,憂郁,癡愁。但電影裏程蝶衣的鮮明特點幾乎都是張國榮賦予程蝶衣的,因此程蝶衣更加類似於翩翩濁世佳公子與為命運所折磨的悲劇人物的結合,氣質高貴,但面容上永遠帶著如在夢中的清愁。

電影和原著的程蝶衣,的確有極大的不同。最大的共同點,是柔媚。

我很喜歡原著,也許是因為李碧華的文筆很和我胃口。我喜歡原著小說,但小說很明顯比不上電影。

這裏面,一半是張國榮的功勞,一半是由於電影的崇高立意。

李碧華的小說真是本色的女性文字,她的較為出色的小說大部份是些絕色女子,動人色相。比如青蛇,川島芳子。誘僧以男性為主角,但表達得最多的依然是性欲,夢幻與美色交纏的鏡花水月。張先生說,很姣,很醉生夢死,評得盡。

我想我一輩子都忘不了那句——誰說一見鐘情與色相無關?

所以我就是個顏控,對臉如是,對文采亦如是。

然而寫的多了,未免被那一種文風套牢。寫的絕色美人多了,未免大都類似。就像我覺得青蛇與白蛇除了是否癡情專一之外並沒有多大區別,而川島芳子只是個禍亂朝政的妖姬。程蝶衣是她筆下無數風流美人中的一個,不過由男性變作女性。

本質仍是女人。

所以原著中的蝶衣才是「我本是女嬌娥,又不是男兒郎」。性別混亂了,愛情也混亂了。台上台下分辨不清,戲演到命裏,直到把自己演成女人。

放到電影裏,這句話反而顯得不那麽刻骨。

所以只有在小說裏蝶衣才做得出嗆菊仙,使暗箭的陰狠行徑,連帶菊仙也在她與蝶衣的鬥爭較勁中無比血肉豐滿起來。這不就是個陰柔暗魅的女人嘛,若非處處用「他」,我怎料得到這是根正苗紅的男性?

陰柔暗魅,東方美人,乾旦力壓群芳,足夠妖嬈——這是原著中的蝶衣。

翩翩濁世佳公子,帶女子柔情似水之態——這是電影中的蝶衣。

原著的蝶衣適合原著,電影的蝶衣適合電影。兩者不可互易,否則光芒盡失,一派蒼白。

李碧華無意表現宏大的歷史背景,她很純粹的借用這時代背景來書寫一個戲子的悲劇而已。所謂「小女人氣」。側重點不同,霸王別姬的電影是歷史,小說是孽緣,自然兩者不能統一。單拎程蝶衣這一個角色相比,書中,程蝶衣台上是虞姬,台下是妖姬。他永遠沈在醉鄉中,永遠無法逃脫男女性愛紊亂的藩籬,永遠用大煙,屏風,戲衣,貓,以及禍亂眾生的自己,築成隔世的烏托邦,傲慢慵懶。總是腳下是萬千煙火眾生的折磨,也不能使他有半分動容。他只要他的霸王,他只需要這個霸王,哪怕他是假的。

電影裏,程蝶衣台上是虞姬,台下是少年公子,遺世獨立。

小說的程蝶衣,幾乎在後期命運陡轉,以師父去世為序幕,到共產黨來,再到文化大革命。李碧華以她曼妙的文筆塑造出一個空中花園般精致的夢,然後親筆將這個夢一點一點打碎。所有角色都來為蝶衣構築這個夢,包括風貌楚楚的菊仙,還沒有虎落平陽的段小樓,心高氣傲的袁四爺,俯首帖耳的小四——那麽這個夢,也就由所有角色來拆除。

菊仙的唾罵,段小樓的出賣,小四的羞辱,最後水晶宮轟然倒塌。蝶衣的毒辣與瘋狂極致的時刻,也就是夢殘碎完全的時刻。最終段小樓與程蝶衣以蒼老落魄的姿態在香港澡堂重逢,那就是十足的市井。程蝶衣娶了妻當上了「藝術指導」,缺了指頭多了幾道疤痕,風化不再塵滿面鬢如霜,只是個夢破碎後不甘的老人。

電影其實反其道而行之。程蝶衣沒有那麽瘋狂沒有那麽陰毒也沒有那麽可憐。他從未放低過姿態,他一生都在夢與現實邊緣,包括他死的那一刻。

電影的程蝶衣,台上少了妖姣,多了端莊。台下少了嫵媚,多了清高。

這「端莊」使張國榮適合「虞姬」這一貞潔烈女的角色。

張國榮不止虞姬這一個扮相,而且我也不覺得虞姬的扮相最美(其實我覺得虞姬的扮相是尹治辦的最美)。他的貴妃扮相應該是最好看的,最沒有乾旦的男性氣息的。但是,缺了點貴妃應有的味道。

不是什麽京劇架子散。他的演技之靈徹底掩蓋了他京劇功底的空白。

我看過梅蘭芳的貴妃醉酒,他的一顰一笑充滿貴妃雍容而喬魅,醉酒中的癡惘與悲哀。這就是貴妃,就是楊玉環。但是張國榮沒有,他更動人的是年輕柔軟的體態。再說,他也不可能如梅蘭芳那樣老道。

後來看多了,我恍然——那依然是虞姬的神情。

虞姬的端莊,堅毅,沙場紅顏的神情。

崔鶯鶯也如是。

這或許比較無意。究極張國榮自身,很簡單,個人氣質,很清很儒雅的那種,少年感。對於電影本身,尤其是臥魚後哀戚面容的特寫,頗有裨益。那麽張國榮所演繹的,不是楊貴妃,不是崔鶯鶯,甚至不是虞姬,而一直是——程蝶衣。

始終如一的程蝶衣的氣度神情。

張國榮把他所理解的程蝶衣化作標簽一次一次往身上貼,讓人們領略過貴妃鶯鶯虞姬的美後忘掉她們,獨剩下程蝶衣一副哀婉的面孔。很妙的做法。

再後來又感受到電影的蝶衣較原著不夠豐滿的一點——傲慢。

恃美而驕的「傲慢」。

小說的蝶衣只在台上高貴——好一出似嫦娥下九重。

電影的蝶衣任何時候都高貴,但沒有「傲慢」。

或許,證明小說的蝶衣更迷人,電影的蝶衣更讓人心疼吧。

小說裏,蝶衣只是個戲子,風塵戲子。他沒有文化,缺乏上流社會的見識與道德,自私而可悲,妖嬈不可方物。電影中,蝶衣脫去了戲子的俗氣,變成風度翩翩的人物。

感謝張國榮。

我不知道這兩個結局,哪個更好。如果蝶衣與小樓年老後重逢,又再度分道揚鑣,之後段小樓在香港顛沛流離,平無立錐之地——那只會更殘酷,那我恨不起任何人,只能恨時間過於殘酷。而在時間面前,任何人都值得被原諒。

以李碧華的視角來看,香港本就是個如此的城市,繁華與頹廢並存,紙醉金迷背後或許是一個個倉皇而風華的人。一個人有一個故事,一萬個人就有一萬個故事。蝶衣誠然只是千千萬萬人中的一個,他的半世跌宕只是千千萬萬故事中的一個。千千萬萬匯成歷史洪流,從足夠遙遠的過去滔滔走過。

這就是人生了,夢破碎後單薄到蒼白的人生。

電影的結局,更美吧,盡管是一層死亡的陰影,但可以用這死亡的陰影來掩飾夢破碎後的殘敗無語,用不減當年的濃妝艷抹掩飾攀上臉龐的皺紋,因而可以稍顯寬慰。

我一遍一遍重放這電影,哪怕隱隱厭倦,哪怕每個細節都已了如指掌,其實不過企圖自羈於夢中的把戲,怕醒來面對斷壁殘垣的現實。

張國榮出戲入戲遊刃有余,我做不到。我才是出不了戲的人,我才是程蝶衣。

最終我仍要戴上榮迷的枷鎖,也從局外人恢復當局者的身份。或許張國榮那樣一死,是他人生能夠被他自己容忍的結局。若要置身於他深愛的香港影業沒落至此的時代,他也會如我一般痛不欲生。

可程蝶衣的絕代風化終於失落無考了。張國榮的絕代風化也終於失落無考了。整個香港的絕代風化也終於失落無考了。霸王別姬作為脫離香港電影這一巨大的時代背景而存在的內地電影,卻依然借由張國榮與香港維系著一點體溫。張國榮不是程蝶衣,程蝶衣只是張國榮的一個側面。他的人生與戲都如此精彩以致給我更多感懷。我曾愛他愛得瘋狂,至於夜夜失眠,卻日夜如在夢中。如今終歸漸漸淡漠,因為尊敬愛慕而不屑於表現親熱與膩歪。

可我依然夜夜失眠。

我已不習慣叫他哥哥,只能對空行禮,多謝你,張先生。