解读【链锯人】:必须吃掉母亲

在讨论之前,我想先清除两种对【链锯人】的常见理解:

第一、【链锯人】是血腥与猎奇创意的集合,是一部纯粹靠想象力维系下去、毫无内部逻辑的作品。尽管对于任何作品读者都有权利宣称自己仅仅是为了享受其中的官能刺激,或是赞赏某个情节的巧思,甚至只是欣赏它对一些经典作品的致敬,但将这个故事打碎,对故事整体避而不谈,无异于轻视了故事内部所包含的燃烧着的生命力。对任何作品的解读都必须先假设:在这颗坚硬的松果下隐藏着甘美的果仁。

第二,【链锯人】是一个关于一般意义上的「成长」的故事:电次从满足基本的生理需求(食物、性)到走向自我实现(打倒玛奇玛、成为英雄),并最终获得了人性。对于那些从故事中看到寓言的人,寓言同样需要以具体的现实作为基础。如果把【链锯人】看作关于自我发展的寓言,那么这个寓言便是陈腐无聊的,因为谁都可以关于「人在成长过程中需要的友谊与爱情」略谈一二。需要提醒的是,电次这个乍一看只是被赋予了不幸命运的小人物,与不可能存在于现实中的链锯恶魔同样怪异。

我们知道,电次在击败玛奇玛后吃掉了她。为什么非吃了玛奇玛不可?为何看似获得了人性的电次要用如此野蛮的方式杀死了自己的敌人?诚然,故事告诉我们:如果不吃掉玛奇玛便无法彻底消灭她,因为她会利用契约无限再生。因此吃掉玛奇玛是深思熟虑的必然之选,这是故事中的客观现实。但问题是,这一客观现实所试图传达的主观含义是什么?我们不难想象可以用其他桥段让电次摆脱玛奇玛的影响,例如以某种方式使玛奇玛沉睡,从而避免这段过激的食人情节。这段情节的关键并不在于电次利用他的奇思妙想战胜了玛奇玛,而是去吃掉她。 如果无法解释「食人」这个情节,或仅仅将其归为猎奇,那么任何对【链锯人】的解读都是失败的。

1. (M)other

藤本在访谈中曾解释「玛奇玛(Makima)」这个名字意味着「被切开(ki,切る)的妈妈(Mama)」。因此 玛奇玛是母亲的象征 。玛奇玛在初次登场时便对电次说:「你有两个选择:一个是作为恶魔被我杀掉,一个是作为人被我养着」。如果不愿意被玛奇玛「养育」,那么就是死路一条,就像婴儿必须依赖于母亲的照料而生存。到故事后期,玛奇玛的真身被揭露为支配恶魔,但这种支配不是政治意义上上级对下级的控制,而是充满了母性的象征:在她与枪之恶魔的对决中,撕裂了天空的传输口如同产道;在与电次的最终对峙中,铁链如同脐带一样从她的腹部伸出。

玛奇玛的另一层象征是来自于上世纪40年代盛行的黑色电影(noir film)的「致命女人」(femme fatale/noir woman) ,既然作为男主角的电次被描述为「暗黑英雄」(noir hero)。致命女人这一形象起源于19世纪,她与世纪末、颓废派、东方主义联系在一起,她是王尔德笔下的莎乐美、波德莱尔的让娜.杜瓦尔。玛奇玛像典型的致命女人一般高深莫测,她深谙自己的性魅力,并不吝于施展这种魅力巧妙而无情地操纵电次去达成她的目的。

作为母亲的玛奇玛与作为致命女人的玛奇玛是如何勾连起来的?首先要说明的是,我并不认为玛奇玛是「母亲」与「娼妓」这两种原型的粗陋杂糅以满足某种男性本位的幻想。首先,玛奇玛并不是一个可供追求乃至享受的女性,她自始至终地无视着电次,她对电次的承诺从未真正兑现,她漫不经心地毁掉了电次的生活。玛奇玛毫无疑问是危险的、甚至暴力的。另一方面,弗洛伊德在对「圣母-娼妓情结」的讨论中已指出,男性对爱慕对象(圣母)与欲望对象(娼妓)的决然分裂而非糅合才是问题所在:「他在爱的时候无法欲望,他在欲望的时候无法去爱」。假使玛奇玛同时作为被爱慕与被欲望的对象,那么这个故事将在一种轻快而庸俗的氛围中(例如电次与玛奇玛最终相爱)结束, 能够同时承载爱和欲望的玛奇玛不需要被吃掉。

齐泽克指出,致命女人是「一个创伤性的、不可能与之建立任何关系的对象」,她是无人性的伴侣,是施加无意义折磨的无情的虚空。致命女人与主角的关系是中世纪的宫廷之爱(courtly love)的翻版:她像游吟诗人所说的「夫人」那样,总是高高在上地发号施令,要求骑士通过涉险——甚至需要沦入约伯式的境地——来证明他对她的爱情;她总是属于「另一个人」,以至于任何与她的关系都必然是僭越;她像一面镜子一样反射着他人的欲望,供人去投射自恋式的理想。换而言之, 致命女人是一个「绝对他者」(absolute other),也即拉康所谓的「物」(Das Ding)。 「物」并不是某个确定的、实在的东西,而是通过与主体的关系而被构建的,就像堂吉诃德将一位粗壮的农妇视为高贵的杜尔西内娅。「物」存在于实在界(the real)之中,而实在界就像宣告「我即我所是」(I am who I am)的耶和华一样抗拒着能指,因此「物」必然是迫使主体不断去找寻的丧失之物。主体因此无法与「物」构建任何具有共情性质的关系,主体无法期待「物」能够回应其追求。简而言之,物是被渴望的对象又标记了使欲望对象不可得的力量 。

在婴儿的心理发展过程中,母亲或其主要照料者充当了「物」。 母亲的身体构成了孩童前社会、前语言享受的来源。克里斯蒂娃认为,婴儿在出生时被置于一个缺乏语言冲动的前-象征阶段,这里的主宰人物是母亲。所谓「前-符号阶段」,是指初生的婴儿凭借啼哭便可以唤起母亲的注意、安抚与哺育,而无需通过语言说出自己的诉求。语言的缺乏导致婴儿处于对于母亲的绝对依赖之中,婴儿甚至无法知道母亲正在照顾它,母亲的乳房被视为自我的一部分,这构成了原初的丰盈状态。同时,母亲为了照料婴儿也会将她自己投射到婴儿身上,这导致母亲的自我与婴儿进一步融为一体。但为了将自己构建成一个主体,婴儿必须努力脱离母体,习得语言以进入符号界。在脱离母体的过程中,母亲便成为了婴儿需要面对的第一个大他者。大他者意味着激进的异质性,它不同于想象界中的他者(小他者),它不能通过认同而被同化为主体的一部分。但与母亲的分离是如此尖锐和严重,以至于执行它需要对母亲实施深刻的心理暴力,克莉丝蒂娃将这个过程称为「弑母」。

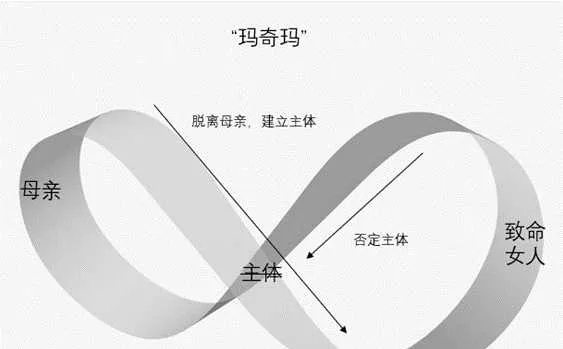

「母亲」与「致命女人」通过「绝对他者」精巧地构成了彼此的转喻。 玛奇玛这个形象呈现为类似于莫比乌斯环的结构。 「主体」便处于这一结构的连接处,并沿着这一悲剧的回环不断滑动,以至于我们必须将其置于删除线之下。这个机制的运作可以表述如下:

a. 主体在脱离了母亲之后得以构建;

b. 放逐了主体的母亲成为了他者(致命女人);

c. 主体需要他者的认可,以确认自己的主体性;

d. 他者无法给予主体认可,主体因此无法成立,或至少极为脆弱。

从这个角度看,玛奇玛的死亡也具备双重含义:这既是克莉丝蒂娃意义上的「弑母」,主体籍此摆脱母亲的影响走向独立,并得以被符号界秩序(the Symbolic Order)所接纳;也是与他者的绝望的对抗,主体无法与拒绝承认主体的他者认同或和解,只能将其宣布为「恶」,由此杀死并摧毁她。

2. 为何波奇塔无法说话?

不少讨论指出【链锯人】结局的灵感来自于1976年的后启示录科幻片【孩子与狗】:一个男孩Vic和他的狗Blood在核战争后的世界里相依为命。 Vic被一个女孩引诱,误入地底深处一个奇异的反乌托邦社会。 最终,他需要在女孩和狗之间做出抉择,他选择与Blood一起吃掉了女孩并再度踏上行程。

波奇塔与电次的关系确实让人想起Blood与Vic的同伴之情,但二者同样存在明显的差异。Blood在与Vic的关系中扮演了更有经验的引导者的角色:他要求Vic树立目标,提醒Vic注意来路不明的女孩设下的陷阱;但波奇塔并非电次的导师,它甚至需要电次的照料。Blood与Vic通过心灵感应处于双向的交流之中,但波奇塔无法与电次形成任何有意义的对话。Blood与Vic的冲突标志着他们彼此独立的信条与行事准则,但 电次与波奇塔的融洽关系则意味着二者更应当被视为一个整体 。故事在揭露电次父亲的死亡真相的那一幕提供了充足的暗示:作为儿童的电次投射在地面上的影子是作为链锯恶魔的波奇塔。

我认为电次与波奇塔的关系可以概括为以下三个命题:

a. 波奇塔标志着电次的动物性;

b. 波奇塔代表了电次的潜意识;

c. 波奇塔象征着婴儿。

波奇塔标志着电次的动物性。 电次可以说完全活在当下,他既不回忆过去也不考虑未来。他明知他的债务到死都不一定能还完,却依旧默默还债。这种当下性近乎动物——就像尼采所说的,只有动物才能完全地活在此刻,而人需要活在时间里。所谓意义必须通过时间建构:通过将自身锚定于过去,才能够将自己抛向未来。但电次缺乏类似的目标感,无法还完的债务如同无法被推上山顶的巨石,他的生活被困在了工作与还债的循环往复之中,致命地缺乏意义。

【链锯人】在一定程度上令人想起【变形记】。在卡夫卡的故事里,不幸的格利高里.萨姆沙因为父亲欠了老板的债,不得不成为旅行推销员为老板工作还债,他在一天早上醒来后发现自己变成了甲虫。而电次同样因为亡父的债务不得不作为恶魔猎人为黑道工作,并在无路可逃的困境中通过波奇塔变成了链锯人。如果借用德勒兹的概念,我们可以说 电次的处境使他「变成动物」(becoming-animal)。变成动物并不意味着通过模仿获得动物的形态,也不是在寓言的意义上去扮演动物,而是进入一个人与动物极度接近的区域,在此处对人与动物的区分不再具有意义 ,就像【白鲸记】中的亚哈船长对白鲸莫比.迪克的复仇使他变得与鲸鱼难分彼此。变成动物本质上意味着一个出口,而非自由;它是一场逃亡,而非进攻。就像电次在杀死被枪之恶魔附身的早川秋之后提出想变成玛奇玛的狗,屈从于无需思考的动物性,以逃脱令人窒息的罪恶感。

波奇塔代表了电次的潜意识。 波奇塔不会说话,电次则不断地自言自语,尽管他的独白无人回应:他在与番茄恶魔的战斗开始之前有一段有关债务的独白,在拿到报酬后他开始计算开支,在饥饿中睡去前他喃喃地构思着想做的梦。言说意味着什么?人类的语言能力是区隔于动物的关键——人类言说而动物缄默。人类是「语言动物」:语言能力最为直接地标志着人的理性,通过语言的沟通使人们能够组织社会。 电次通过言说使自己有别于作为动物的波奇塔 。电次尽管沦落到了近乎动物的地位,但言说能力让他与真正的动物之间建立起脆弱的区隔。这就是为何当电次提出成为玛奇玛的狗之后,玛奇玛不允许他提问,这不仅仅是因为狗理当服从,更是因为动物本就不应该有言语。

语言对于主体发展来说是关键一环。语言是主体进入符号界秩序的前提,通过语言功能,主体被分裂为发出言说这一动作的主体(the speaking subject)与被说出的主体(the spoken subject)。 后者需要通过言说在意识层面上构建,而前者通过后者被指认。例如,「我在说谎」这句话中,说出这句话的人是言说的主体,而句子中的主语「我」则是被言说的主体,后者只能依附于语言而存在。言说的主体即潜意识,而被言说的主体是意识层面的自我。 电次的言说能力使他得以留在意识的领域,而无言的波奇塔则作为他的潜意识出现。 这就是为何电次在梦境中听到波奇塔的声音提醒他「不要开门」,这是潜意识中对于父亲死亡真相的抗拒。而当玛奇玛迫使电次正视父亲之死后,潜意识冲破了意识所构筑的堤坝,让电次变身为无法言说的链锯恶魔。

波奇塔象征着婴儿。 infant的拉丁词源infans指的就是「无法说话的人」,言说能力是区分婴儿与成人的关键。基于这一点,我们可以进一步认为波奇塔是无法脱离母体的婴儿的象征。我们可以注意到,以链锯恶魔姿态现身于世的波奇塔在家庭餐馆里大发脾气,发出咿咿呀呀的含混指令。玛奇玛在与电次的最后对决中说过「链锯人不穿衣服,也不会说话,做的事必须全部都乱七八糟才对」。 抛开链锯恶魔可怖的外表,这些行为与描述很容易让人联想到婴儿。 弗洛伊德认为,潜意识由人在成长过程中被压抑的婴儿期的冲动所构建,潜意识能够通过伪装和变形引起神经症。因此,链锯恶魔的现身可以理解为电次在巨大的打击下出现的心理退行,他回到了婴儿的状态。

但波奇塔所象征的婴儿并不包含成长的潜能,与通常与婴儿联系在一起的「纯洁」、「新生」等美好的概念也无甚关系。我们需要注意电次化身为链锯恶魔这一幕:电次听到玛奇玛的命令,他的肠子钻出了腹部并缠绕着脖子,而后他在无意识的状态中拉动了拉环,变身为链锯恶魔。 钻出腹部的肠子让人想到脐带,如果联系到玛奇玛作为母亲的象征,那么这一幕便可以被解读为「脐带绕颈」的暗示。 所谓「脐带绕颈」,是指胎儿在母体中可能出现的一种突发状况,其结果往往导致胎儿的窒息死亡。 波奇塔所象征的婴儿是一个死婴 ,它无法脱离母体的支配。

【链锯人】在藤本的作品中具有相对的特殊性,故事的推进罕见地没有依赖于角色的嬗变。这个故事似乎有意地被压缩在了极为有限的时间内,这在最大限度上控制了角色变形的可能。不像从人类末世到宇宙热寂之间扮演了哥哥、柴薪、复仇者、神、萨恩等多个角色的阿格尼,也不像构想了成为漫画家与不成为漫画家两种人生可能的京本,甚至不像从醉心电影的少年成长为质疑艺术的中年的优太,电次自始自终不需要以「非-电次」的身份生活。电次不需要面临精神分裂一般的身份冲突,抑或痛苦的自我否定,但他的主体性呈现为混沌的、未切分的、行将溃散的状态。

3. 吸血鬼

【链锯人】的灵感毫无疑问可以追溯到永井豪的【恶魔人】:人类与恶魔的斗争,主角通过与恶魔的融合获得了强大的力量,需要击败的反派来自主角身边。但【链锯人】增加了两个从未在【恶魔人】中出现过的设定:第一,恶魔人可以通过 饮血 不断复活,这个设定看似是冗余的,恶魔人强大的生命力完全可以像【恶魔人】中那样归结于恶魔附身;第二,魔人由恶魔占据人类 尸体 而形成,【恶魔人】中并不存在魔人,它仅设想了恶魔对活人身体的夺取。我认为这两个设定并不像它们看起来那么可有可无。

依赖于血液并能永生不死的「恶魔人」来自更加古老的原型:吸血鬼。 吸血鬼吮吸血液不等于人类的进食,吸血鬼并不会因为无法吸血而死于饥馑而是陷入沉睡,大量吸食鲜血也无法让他获得餍足。同样的,鲜血对于恶魔人而言也更接近于燃料,他们并不需要以鲜血为生,但缺血会让他们无法使用力量。弗洛伊德指出过吸血鬼神话中的「鲜血」所包含的性意味:处女被吸血鬼咬穿脖子流出的鲜血是交合的暗示。吸血鬼对鲜血的渴望可以被视为人类欲望的映射。什么是欲望?根据拉康的观点, 欲望是一种剩余,它存在于必需(need)与被表达的要求(demand)的撕裂之处 。必需是可以被满足的,比如饥饿的人获得了渴望的食物便可以果腹;但欲望不可能被满足,主体不断地追逐着欲望对象,如同捞起水中的月亮。欲望对人类而言并非必不可少的生存需要,但绝对地无法得到满足。我们可以认为, 恶魔人即被自身的欲望所驱动的生物 。

根据「恶魔人即吸血鬼」的假设,魔人与丧尸的关系也可供联想。 与丧尸一样,魔人是「恶魔进入人类尸体」的产物, 他们不是复生的死者,因为他们不再具有人类的主体。需要指出的是,恐怖片里渴望着人类血肉、并如同病毒一样感染活人的丧尸并不是它们最初的形象。英语中的「zombie」有一说来自于刚果语的「vumbi」,即「拥有灵魂的尸体」,这个概念随着奴隶贸易被带到了海地。在海地的民间传说中,邪恶的巫师「波哥」(Bokor)会夺走活人的灵魂,并驱使留下的身体不断劳作。对海地人而言,可怕的不是丧尸来袭,而是被变成丧尸并在死后不得安息。 因此丧尸的核心是它们的工作性:它们是完全被他人的意志所使役的造物,陷入了无生命的运动、无尽头的劳作。 故事里的魔人基本来自于牺牲的公安,他们经过玛奇玛的改造,在死后继续被驱使。哪怕看似纯然野生的魔人帕瓦也逃离不了被奴役的宿命。让我们想想帕瓦的那句台词:「猫咪已经救回来了,没必要再做恶魔猎人了,但是我没办法逃离玛奇玛!所以就帮你工作吧!」帕瓦自身并没有成为恶魔猎人的愿望,但迫于她的「波哥」而无法脱离这份工作。因此, 魔人是一种毫无欲望、依赖于他人意志的生物 。

让我们分析一下最终变成了魔人的早川秋。从对他的命名(あき,音同枪械系列AK)来看,这个角色注定将成为枪之魔人。藤本表示过这是一个「空洞」的角色, 为什么早川秋是「空洞」的?因为他总是背负他人的期待并以此行动。 他为了死于枪之恶魔袭击的家人加入公安,后来又为了电次与帕瓦的安危试图放弃复仇。然而就像电次与帕瓦并没有因为他的退出而选择明哲保身,去世的亲人恐怕也未必希望看到他为了复仇而空耗自己的生命。出路是存在的,没有人认为被恶魔毁掉生活的人就必须挑战恶魔,与能够瞬间杀死百万人的枪之恶魔的对决也注定是飞蛾扑火,更何况姬野早就提出与他一同离开公安。早川秋的命运令人难过的地方在于,直到在临死之际的幻觉中他才意识到「原来我想玩抛接球」。他真正的渴望并不是复仇,而只是完成那场没能和弟弟完成的游戏。

让我们假设恶魔人与魔人处于欲望的两极,第83话【死.复活.链锯】与第92话【丧尸.血.链锯】可以提供对这一假设的验证。这两话的标题具有明显的呼应关系,在情节上也构成了从电次在玛奇玛手中变成链锯人到电次解除变身并被带离玛奇玛的闭环。在83话,电次在近乎假死状态下听从了玛奇玛的呼唤,变身链锯恶魔后击杀了被召唤的地狱恶魔。在92话,电次和东山小红被岸边带到秘密据点,以帮助他们躲开玛奇玛。意识到自己到目前为止的一切都是由玛奇玛一手操纵的电次极为消沉,但在看到电视里对链锯人的赞誉后燃起了成为链锯人的渴望。

我认为第83话标题中的「复活」并非指向链锯恶魔的苏生,因为与电次融合的波奇塔严格意义上一直存在于电次体内而从未死去。「复活」指的是电次的「死而复生」,他像魔人一样被恶魔彻底占据了身体并服从于玛奇玛的意志,成为了缺乏自己欲望的丧尸。而第92话的是对83话中的隐喻的延续,因为这个标题显然并非对本话内容的概括。如果尝试破译这些隐喻,可以认为:

a. 「丧尸」即失去了欲望的电次 ,他为了躲避玛奇玛的追杀必须放弃变成「链锯人」。

b. 「血」是来自于他人的欲望的代指 。链锯人可以通过摄入他人的血液而不断卷土重来,而人群的呼声让电次获得了成为链锯人并打败玛奇玛的动力。我们还可以联想到在电次与枪之魔人的对决中,路人们恳求着链锯人去拯救他们的同时割破手掌,将血液滴入奄奄一息的电次的口中。如果说电次当时喝下的血液承载了他者的愿望,那么此刻大众对链锯人的呼唤同样可以视为能驱动链锯的鲜血。

c. 「链锯」则象征着「欲望的主体」。 藤本将【链锯人】描述为「暗黑版FLCL」,电次头顶上伸出的链锯确实能够让人想起直太额头上傲然挺立的犄角。二者均可以视为对阳具的隐喻,拥有了链锯/犄角的男孩成为了欲望的主体。

4. 日常的动力学

【链锯人】的叙事里充满了惰性。电次是一个极端被动的角色,他因为亡父的债务沦为了黑道的奴隶没有选择复仇或逃跑,也无法干脆一死了之。作为故事的主人公,他缺乏明确的目的,成为链锯人后的电次是被玛奇玛带走的,而非主动去寻求某种冒险。他所渴望的仅仅是吃饱穿暖的普通的生活,从不希求更为崇高的目标。

电次在潜意识中被不断提醒「不要开门」。可以观察到,「开门/关门」的主题贯穿故事始终:

· 被波奇塔给予了心脏的电次撞开了垃圾箱的门复活;

· 蕾塞打开了电话亭的门与电次相遇,而他们的关系终结于咖啡馆那扇没有被打开的门;

· 地狱的天空遍布着门,暗之恶魔从其中一扇门中出现;

· 电次打开公寓的房门看见了被变成了枪之魔人的早川秋;

· 玛奇玛要求电次打开门,杀死了帕瓦,并对着帕瓦的尸体关上了门;

· 链锯恶魔斩碎了门,从地狱中归来;

· 电次潜意识中的门被玛奇玛打开,门后是父亲的尸体;

· 被肢解的玛奇玛被关在了冰箱门后。

门意味着对封闭空间的突破,意味着故事进入下一阶段的可能。那么 「不要开门」的提醒在故事内部构建起了一个拒绝让它前进的阻力。 故事因此无法直线前行,而是像不断生成的褶皱一样,充满了回旋与转弯。整个故事的结构可表示如下:

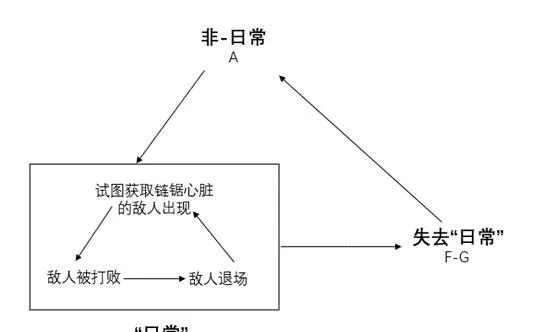

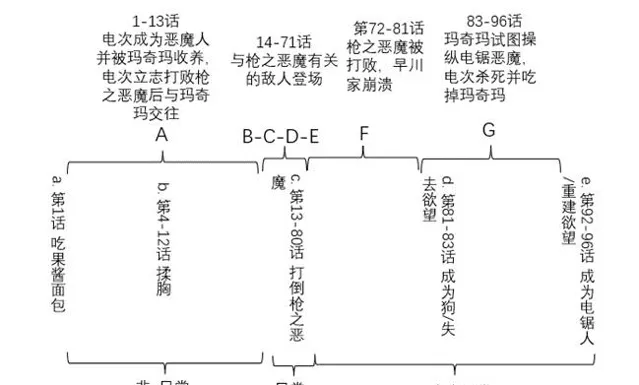

以73话【日常走向尾声】为界,故事可以分为日常(A-B-C-D-E)与非日常(F-G)这两个部分。我们可以注意到,B-C-D-E遵循同一叙事结构:试图获取链锯恶魔的心脏的敌人接近电次-->敌人因某种原因失败并从故事中退场。这四个篇章如同四幕剧,每当帷幕落下,敌人便离开了舞台,只有由早川一家与玛奇玛构成的核心角色群保持着高度的稳定。链锯心脏是一个麦高芬,只要链锯心脏没有落入敌手,这一叙事结构便可以无限再演。重复的模式阻断了正常的叙述时间,使故事呈现共时性的展现而非有意义的时间流动。B-C-D-E如同并置的房间,探究它们之间的逻辑关系是徒劳的:故事没有解释永恒恶魔为何希望获得链锯心脏,来复仇的刀男、作为苏联间谍的蕾塞的登场也没有将故事的舞台进一步扩展,各大国为何不愿意让链锯心脏留在玛奇玛手中从未给出过明确的说明。B-C-D-E之间的关系是空间性而非时间性的, 日常充当了对线性叙事的阻隔。

故事对B-C-D- E的凝滞施加了障眼法,就像巫师用诡计让人偶动起来一样,故事安排了「打倒枪之恶魔」这一目的作为叙事动力,为抢夺链锯心脏而袭来的敌人们据说多少与枪之恶魔有关。但这些线索在故事中从未得到认真的对待,连「寻找枪之恶魔肉片」这一任务也仅仅作为背景被提及。枪之恶魔就像海市蜃楼一般,它漂浮在地平线上,但向它前进却是不可能的。枪之恶魔在这个意义上和在舞台上跳着舞的庞奇或朱蒂别无二致。同时,为了打败枪之恶魔,早川秋被玛奇玛要求去照顾并监视作为社会边缘人的电次与作为魔人的帕瓦,观景箱似的「早川家」由此便被构建了出来。作为对电次 「普通的活下去」这一梦想的应允,这场家家酒提供了看似正常的生活:电次满足了温饱的需要,拥有了社会身份,并与早川秋和帕瓦建立了如同家人般的情感联系。在这一阶段波奇塔的存在被淡化了,成为了梦境中的呼声,这意味 在这种平稳的日常中电次维持了主体性的稳定 。

从F开始,故事宣告了日常行将终结。然而 日常向非日常的跳跃并不能让读者深入到日常的幕后 ——例如,故事并未解释链锯心脏为何如此令人趋之若鹜。在73话中, 非日常如同拆解布景一般拆解了这一被称为「日常」的幻觉剧场 :首先,枪之恶魔被揭露不过是烟雾弹,它早已被各大国政府秘密控制——故事的动力在此被终止;紧接着,未来恶魔预言了早川秋与帕瓦将血肉模糊地死于电次之手——「早川家」走向解体。最终,电次在目睹帕瓦的死亡后承认自己不配过普通的生活,精神走向崩溃,潜意识中的链锯恶魔覆盖了他的意识。

但有趣的是,哪怕链锯恶魔的降临也没有将故事就此导向某个终点,而是机械般的向着起点复归。链锯恶魔试图践行电次所梦想的普通生活:去餐厅吃饭、与女孩约会,这一切与玛奇玛的追杀戏剧化地并行。在杀死了玛奇玛后,电次在某种意义上也只不过是回到在最初时一无所有的状态。我们可以将整个故事简化为彼此镶嵌的双层循环结构:

吊诡的是,日常似乎无处不在却又遥不可及。一方面,这个故事绝少脱离日常,无论哪个角色的离场都似乎无法阻挠生活的继续,甚至营造了一种残酷的韵律感。电次在姬野死后依旧大嚼苹果,在蕾塞死后依旧为能够去江之岛旅行而欣喜万分。甚至在早川秋死后,日常仍然一度复归:电次与帕瓦搬了家,吃美食,打游戏,直到电次在某一个时刻突然因为负罪感呕吐。但另一方面,电次似乎从未真正拥有过日常。他在与波奇塔相依为命地时候渴望吃上普通的果酱面包,早川家的日常生活注定被玛奇玛摧毁,他在变成链锯恶魔之后希望的仍然是想普通人一样去吃汉堡和约会。

不断复归却又无法真正获取的日常让这个故事缺乏行动的源泉:故事并未朝着梦想中的日常前进,也无法一举跃入非日常。 它在延展、在铺成,却从未真正运动。这个无动力的故事如同无目的的生命。戈多不会来了,但你不能上吊。从这个意义上来说,【链锯人】比作为对死亡驱力的对抗以及对生本能的肯定的【炎拳】走得更远。对于无法栖居于死亡的人来说,「活下去」的呐喊变成了一个苦涩的诘问: 活下去了,然后呢?

5. 缺席的父亲

【链锯人】所描绘的连绵不绝的日常与【炎拳】所呈现的摇摇欲坠的日常构成奇妙的对比。阿格尼所在的村子为两个孩子提供了庇护乃至疼爱,却需要依赖于阿格尼的血肉为生,最终因食人被德玛所焚尽;尤达的贝城延续了宗教乃至文明,却依托于对被称为「柴薪」的祝福者们的剥削,直到被复仇的阿格尼所摧毁。相反, 【链锯人】中的社会正常到怪异 ——恶魔所造成的伤亡绝非可以听之任之,人们却依旧浑然不觉地继续着自己的生活。阿格尼处于主体与外界的持续对抗中,人与非人仅有一线之隔,一旦放弃斗争便会如同柴薪一样被火焰吞噬。 但电次身上缺乏类似的对抗性,他具有无论如何都可以活下去的能力,这种能力与乐观与否无关,仅仅是一个既定事实 。电次属于紧紧包围着他的荒谬世界,他的欲求像动物一样简单,他屡次被人称为「狗」也处之泰然。 对抗性的空缺导致故事缺乏冲破日常的可能。

为何【炎拳】式的对抗性在【链锯人】中消失了?首先应该讨论的是:【炎拳】的对抗性从何而来? 阿格尼对德玛的复仇是一个典型的俄狄浦斯神话 :阿格尼对妹妹露娜产生了乱伦的欲望,这招来了作为父亲象征的德玛。他杀死了露娜,摧毁了阿格尼的欲望对象,迫使阿格尼接受对欲望的阉割以构建主体。阿格尼试图向德玛复仇,完成了弑父。然而作为实体的父亲死了,作为符号的父亲却是永生的。弑父作为一种创生性创伤将阿格尼引入了社会秩序:德玛的女儿特娜——作为「父亲」在象征层面上的延续——恳请阿格尼为她向弑父仇人「炎拳」复仇。这一请求给阿格尼施加了极大的痛苦,并迫使他陷入自我交战之中。在故事的最后,遗忘了一切的阿格尼成为了「萨恩老师」,以极大的代价完成了对「德玛老师」的认同。

对抗性的本质来源是「父亲」,即社会、法律、系统、规范、禁令、权威的能指。 阿格尼与德玛之间兼有仇恨与认同的复杂关系是主体与作为社会的大他者之间的映射。这就是为何尽管这个故事发生在末世,舞台却总是设置在人类社会之中:收养阿格尼与露娜的村子、贝城、阿格尼教团、德玛的学校、制盐厂、奈奈特所建立的文明复兴之地。【炎拳】中的大他者是一股无处不在的、严酷的异己力量,大他者不断追逐主体,压迫主体,将主体逼入绝境,又给予了主体新生:德玛阉割了阿格尼与露娜乱伦的欲望,特娜迫使阿格尼审视他手上的鲜血,奈奈特赋予了失忆的阿格尼能够让他在社会中生存的全新身份。主体必须接受父亲对欲望的阉割,必须学会用弑父的罪恶感建立对大他者的认同——简而言之,主体必须接受一个俄狄浦斯的精神构造。

但【链锯人】并不是一个俄狄浦斯神话。 电次确实杀死了他的生父,可他的谋杀仅仅出于自保而非反抗,并在生父死后古怪地遗忘了一切。【链锯人】中的「父亲」处于一个非常模糊的位置,在这个故事中去探求电次的父亲到底是一个什么样的人无疑是摸象。我们还应该注意到电次对父亲的惊人的漠然:面对父亲留下的巨额欠款,电次既没有因为自己的悲惨处境而憎恨他,也没有出于对他的敬意而自愿还债。「父亲」对于整个故事的影响看起来如此地薄弱,以至于电次在梦中所见的那扇门的所掩盖的东西——被他亲手杀死的生父的尸体——甚至像是一个故意为之的庸俗的突降(bathos)。这具尸体与其说是为了激发电次的罪恶感,不如说是宣告「父亲」这个符号的彻底坍塌。

或许可以分析「父亲」的另一个能指:岸边。从施加秩序的角度来说,「父亲」与「老师」的角色在藤本笔下往往重合,就像德玛既是收养了弃儿们的老师,又是八个孩子的父亲。岸边是整个故事中唯一担任过类似于「老师」这个职能的角色,他在玛奇玛的授意下对电次和帕瓦展开了训练。但岸边是一个酒鬼,他对理性思考持有嘲弄的态度;他试图杀死玛奇玛,但以七名部下的牺牲所唤来的地狱恶魔被一举击溃;他庇护了被玛奇玛追杀的电次,但最终与玛奇玛的对决只能由电次独立完成。岸边奇怪地游离在故事之外,他参与了每一个章节,但他的所作所为很难说对故事的走向产生了明确的影响。

在【链锯人】中,「父亲」被转化成一个肤浅、单向、无能的符号。 电次不需要弑父,也无法建立对父亲的认同。他并非因为弑父的罪恶感而无法过上「普通的生活」,父亲一开始就不存在——主体不需要去适应或者推翻暴君似的父亲所设置的律令。这不是说「父亲」被压抑(repressed)了,而是说 「父亲」陷入了前置早闭(foreclosure)的状态 。压抑意味着将与自我不相容的部分放逐到潜意识,但它仍然属于自我。就像阿格尼尽管将德玛视为仇人,却承认他对村子所下达的裁决的正义性,因为「一个吃人肉的村子确实很不正常」。这种矛盾心理构成了阿格尼在完成复仇后的痛苦根源。但在前置早闭的情况下, 主体无法通过弑父的罪恶感实现对欲望的管理并走向社会化。

在弗洛伊德看来, 父亲代表了与母亲分离的象征性时刻,父亲的到来带来了秩序与律法,打断了母亲-孩子的连续体,迫使主体走向独立 (这一主体建立过程最直观的表达或许是【Eva】结局时刻的「谢谢你,父亲;再见了,母亲」)。但如果父亲无法发挥其功能,那么孩子便难以克服对母亲的原初依赖。 父亲的退场带来的问题是母亲的力量变得异乎寻常的强大,她拒绝被杀死,拒绝将她的孩子交给父亲的律法,并试图长久地保持母亲-孩子的连续结构。 我们可以注意到故事开始的电次与故事最后的玛奇玛之间存在奇特的同构:玛奇玛在挖出链锯心脏时说出了自己的愿望,即与波奇塔在一起「吃饱睡好」,这正是电次在与波奇塔共同生活时的愿望;两人面对阻挠自己的力量——对于电次来说是丧尸恶魔,对于玛奇玛来说是电次——说出了同样的台词:「如果要阻挠我们,那就去死吧」。我们可以认为, 玛奇玛与电次之间——也即母亲与孩子之间——的边界被有意地模糊了。

父亲的缺席使主体囿于「母亲-孩子」的二元结构,陷入了极易被母亲吞噬、与母亲融为一体的危险状态。在「父亲」这一能指被取消的情况下,符号界秩序将留下难以弥补的漏洞。因为主体难以进入符号界秩序,自然也无法产生与社会的对抗,这使得整个故事呈现为如同海绵般不分青红皂白地吸收一切非日常的日常。

6. 保卫你的欲望

电次的弑母既无法籍由「父亲」的帮助,也无法在杀死母亲后建立对「父亲」认同。但我们所知道的是,弑母确实发生了,既然玛奇玛最终被电次杀死了。那么问题是, 既然虚弱的父亲无法介入母亲-孩子的连续体,那么弑母究竟何以可能? 让我们回到文本,电次为什么杀死了玛奇玛?因为他渴望成为链锯人。这个动机看起来奇怪甚至轻浮:早川秋与帕瓦惨死于玛奇玛之手,我们或许期待电次会向玛奇玛复仇,然而电次仅仅因为看到电视里人们对链锯人的狂热声援而产生了「变成链锯人」的欲望,从而决定与迫使他抛弃「链锯人」这一身份并隐姓埋名的玛奇玛对决。我们可以认为: 欲望导向了弑母 。

这一命题需要通过拉康的观点进一步阐释。让我们在这里花些许篇幅简述一下拉康对欲望的探讨:

a. 欲望是由「符号性阉割」(symbolic castration)构成的 。我们都有对符号性阉割的直观体验:孩子在很小的时候就必须接受「我不可能随时随地获得想要的东西」这一事实,这是社会化的必经之路。 孩童时期的欲望必须经由规范、法律、禁忌、习俗的管理才能变得可控,并得以在社会语境中合法化。 对欲望最基本的规训形式是语言,因为 我们必须学会通过语言来表达我们的欲望(「我想要某物」) 。我们通过习得语言进入符号界。但在用语言表达欲望的时候,一些东西被阉割掉了。

b. 被阉割掉的东西即拉康所谓的「物」(Das Ding),「物」是「原乐」(Jouissance)的来源。 Jouissance是一片危险的海域:它是一种极度的快乐,其中没有任何匮乏。但这种享乐超越了快乐原则,也即超出了主体所承受的限度,它将招致主体的瓦解, 它的背后是死亡驱力。 就像阿里斯托芬所描述的球形的原初人,他们一旦遇到了「失落的另一半」便会长久地拥抱彼此,不吃不喝,陷入凝滞,并最终迈向死亡。母亲对孩子而言充当了「物」,提供了Jouissance。 但母亲-孩子的连续体排除了主体建立的可能性,与之最为接近的状态是妊娠或者死亡 。

c. 然而需要注意的是, Jouissance是一种回溯性的理想化 ,拉康并不认为母亲真的充当过婴儿的伊甸园。婴儿是无助的,脱离了母亲的滋养与保护,它便可能死亡,这种无力感构成了面对母亲的焦虑。婴儿处于可怕的矛盾中:一方面,母亲的存在太过专横,婴儿面临自身或将湮灭于母体之中的恐惧,这促使婴儿对母亲的反抗,或试图保持距离;另一方面,婴儿必须依赖于母亲生存,母亲的完全消失也是可怕的。这种矛盾心理意味着 婴儿只有在接受了符号性阉割之后才能将母亲置于「物」的崇高地位 , 并构想一种从未存在过的、也从未真正失去过的、神话般完美的丰足状态。

d. 欲望即存在的缺失,「物」的丢失就是主体失去了一部分。对物的渴望促使主体不断地追逐 「对象a(objet petit a)」,a代表autre,「其他的」。对象a是符号界与实在界的通道,主体试图通过对象a获得「物」。但对象a是无法获得的, 它是欲望的触发器但不是被欲望的客体。 或者用齐泽克的话来说,对象a「不是存在于空间中的实体,它最终不过是空间本身的某种弯曲,正是在我们想直接获得物的时候,它使我们生产了这个弯曲。」对象a不断滑动,从一个被渴望的客体滑向另一个。欲望的真正目的并不是获得彻底满足,而是不断回到它的循环路径上,从而享受这个封闭回路的重复运动。 欲望的存在提醒着我们某种缺失,但只有这一缺失的存在才能存在欲望。我们愈发地感到缺失便愈发地感到欲望,反之亦然。

欲望与主体构成了咬尾蛇一般的结构:欲望的产生标志着对母亲的脱离与主体的构建,主体的存在宣告了欲望的存在。 我欲望故我在。 欲望提供了面对Jouissance的防御机制,规定了享乐的限度,让主体不至于跃入死的深渊。在电次与玛奇玛的最后对决中有个值得注意的镜头:电次用链锯向玛奇玛斩下,切开了她的腹部。这个镜头是一场「助产术」(symphysiotomy)的隐喻:链锯在历史上曾被用于助产,它可以切开经历难产的产妇的耻骨,让孩子得以分娩。 玛奇玛的腹部被链锯切开意味着,主体凭借欲望实现弑母,而弑母也使主体得以被「分娩」。

将链锯的切割视为助产术也可以解释为何被链锯恶魔杀死的恶魔将不复存在。故事将恶魔定义为人类对某一概念的恐惧的体现。对概念的恐惧与其理解为「对于危险事物的预警」,不如理解成「恐怖症」(phobia)。根据弗洛伊德对「小汉斯」的研究,恐怖症来自于潜意识中被压抑的欲望,也即无法通过正常渠道表达的力比多。一切欲望都指向母亲,孩子渴望对母亲不分彼此的、完全的占有。而最为接近母亲与孩子无法区分彼此的状态即妊娠,这或许是为什么天使恶魔曾将地狱比喻成子宫。因此,「被链锯吃掉的恶魔将不复存在」从而可以被解读为:潜意识的愿望通过助产术被分娩——也即被提升到意识层面——主体得以正视这些欲望,恐怖症即被消除。

7. 他者

【链锯人】中对欲望的肯定一定意义上可以说是对【炎拳】的延续。【炎拳】中有一段颇为动人的台词:在阿格尼质问「该怎么活下去」时,尤达告诉他「好好吃饭,睡觉,起床,和我一起……至少先活过明天」。【炎拳】没有提供任何关于生存意义的崇高教诲,而是将「活下去」还原为一种物质性的、生理性的力量: 「活下去」首先是一种欲望 。

但我们可以观察到, 从【炎拳】到【链锯人】,「欲望」从弗洛伊德所谓的「力比多」被重构为拉康的「匮乏」。 阿格尼必须放弃乱伦的欲望以形成一个稳定的主体,但电次必须保有他的欲望才能脱离动物性与潜意识。【链锯人】对欲望的肯定令人想到德勒兹。德勒兹反对精神分析对欲望的规训,转而将欲望视为一种近似于尼采的「权力意志」的肯定性力量,就像【反俄狄浦斯】那个以粗俗而著称的开头所说的:「它无处不在,有时平稳运作,有时一波三折。它呼吸、发热、进食、拉屎、性交。将它称为‘自我’是一个何等的错误!」诚然,较之于【炎拳】,【链锯人】中「父亲」这一对欲望施加压制的能指明显被淡化了,但【链锯人】所描述的欲望并非德勒兹式的自我生发、不断流溢的力量,而是自我与他者之间的辩证法。仅凭欲望无法完成对自我的定义,因为 欲望是一个悖论:欲望直指人的主体性,它是个体最为私人与隐秘的真实,没有人能够完全共享我的欲望乃至替代我去欲望;但另一方面,欲望又不受个体的控制,具有外在的本源。

拉康提出过一个著名的公理: 欲望是他者的欲望。 这有两个关键的含义:(1)我渴望他者所渴望的东西;(2)我的渴望被他者所渴望。拉康描述了这样一个情境:尽管婴儿必须依赖于母亲,但母亲时不时的缺位却是不可避免的——母亲需要去满足她自己的需求或者承担社会责任。母亲的缺席对婴儿来说是创伤性的。婴儿因此渴望那个将母亲带离身边的欲望对象,拉康将该欲望对象称为「斐勒斯(Phallus)」。 「斐勒斯」不是弗洛伊德意义上的阳具,而是在想象界中标志着匮乏的原初能指。拉康指出, 哪怕在前俄狄浦斯阶段,完美的母亲-孩子的二元关系也是不存在的。 母亲有她自己的渴望,这就意味着 斐勒斯必然地入侵母亲-孩子的关系 。为了应对与母亲分离的焦虑,孩子或是将自己定位为斐勒斯,也即唯一有能力完全满足她渴望的东西,使母亲留在自己身边,并使自己再次成为母亲所渴望的唯一对象;或是认同于母亲,即去渴望母亲所渴望的东西。 最初的欲望产生于对作为他者的母亲的渴望。

让我们从欲望的角度重新梳理这个故事:

a. 在故事开始的时候, 电次咀嚼着干面包片,渴望吃到「带果酱的面包」。尽管这个希求非常单纯,但这仍然是一个欲望而不是必需。 果酱对于晚饭只有一片必须与波奇塔分享的面包的电次来说并不能充饥,它是穷困潦倒的生活中的奢侈品。电次对「果酱面包」的渴望并不是对填饱肚子的需求,而是一种指向模糊而遥远的「普通的生活」的欲望。

b. 电次在被玛奇玛收编后终于不用担心冻饿与债务,他似乎已经过上了「普通的生活」。但电次依然觉得「还缺点什么」,他产生了第二个愿望——揉胸。值得注意的是, 揉胸是电次发现自己难以与女性交往后的替代,因此是一种恋物癖式的倒错。 恋物癖的形成基于否认(disavowal)的机制:主角拒绝承认是匮乏引起了欲望,而是相信欲望来自于某物的存在。欲望总是以一种恋物癖的方式集中在另一个人身上,比如胸部、臀部等等。 恋物癖式的欲望带来的更多是空虚,主体不断地追逐着低劣的替代品,以获得短暂的满足。 正如电次所体会到的:「终于得到了一直在追求的东西,但是一旦到手那种东西,却没有我想的那么了不起。没准今后我再去追求什么其他东西的时候也会像这样,在追求的过程中远比最终得到回报更幸福」。

c. 第二个愿望在电次摸到玛奇玛的胸部后得到了满足,电次立刻被给予了第三个欲望:玛奇玛要求他去打倒枪之恶魔,并承诺在他打倒枪之恶魔后便可以实现他任何愿望。值得注意的是,作为主角的电次与作为反派的枪之恶魔的关联奇怪地薄弱,他甚至连枪之恶魔为何都不了解。 「打倒枪之恶魔」并非电次本人的愿望,而是电次对玛奇玛的愿望的接纳。 由自身产生的欲望最终指向了他者:从纯粹的口腹之欲,到倒错的、部分地指向他者的欲望,最后指向对他者欲望的认同。正像拉康所说的,孩子为了将母亲留在身边,将渴望母亲所渴望的东西。 在电次认同于玛奇玛的欲望后,故事中暂停了欲望的生成,与此同时,名为「日常」的幻觉剧场开演了。 这一点最为明显地体现在蕾塞对于电次的引诱中,她提出与电次一同逃跑,却被希望维护现有的生活的电次拒绝了。

d. 第三个欲望的运作随着枪之恶魔被击败而终止。这时玛奇玛询问电次「你想让我为你做什么」。这是一个拉康式的提问:Che vuoi? 你到底想从我这里得到什么?你的欲望是什么?电次给出的回答是「想成为玛奇玛小姐的狗」。人类所独有的语言能力使人类成为唯一会产生欲望的动物。动物皆有必需,但唯独人才会去欲望。 电次自愿降格为动物意味着他拒绝去欲望, 他用失语逃离了主体,否认了语言的阉割。我们可以注意到,故事早期的电次极为抵触「成为狗」:他在被玛奇玛带到东京的路上曾试图逃跑,并咒骂玛奇玛竟然将人作为狗对待;他在被黑道逼债的时候不得不翻寻垃圾箱找寻残羹剩饭,却故意大声嘲笑被醉汉的呕吐物吸引的老鼠,以保证自己在心理上不至于落入非人的一端。在如此窘迫的处境中,他令人惊异地保持了欲望:他抱着波奇塔,构思着「吃到了果酱面包」的梦。然而此刻的电次为了逃离罪恶感宁愿放弃欲望。无法去欲望的电次变身为链锯恶魔,这意味着他成为了动物,落入了潜意识,退行为婴儿。他甚至心甘情愿地接受了死亡,在帕瓦从玛奇玛手中拼死救下他的时候,他逐一历数自己已经满足的愿望,说道「所以已经够了,就算再活下去也不会有好事了」。

e. 电次通过对人们对链锯人的声援的认同完成了欲望的重建。他渴望「变成链锯人」,他 那令人大跌眼镜的关于吃牛排与交十个女朋友的宣言与故事开始时所渴望的果酱面包本质上是一样的,它们都是过剩的、流溢的、不切实际的欲望的载体。 在这里,面目模糊的人群取代了母亲作为大他者的位置。

欲望的流动和叙事的推进在这个故事中呈现为相互背离的结构 :A展示了欲望复杂的发展过程(a-b-c),但故事只是冰山初露;B-C-D-E构成了故事的主体部分,欲望的运动却停滞了(c)。B-C-D-E中的日常维持了电次主体性的稳定,但这一切基于电次对于玛奇玛所提出的「打倒枪之恶魔」的愿望的无条件接纳。 日常终结的序曲是电次对玛奇玛的愿望的抗拒:玛奇玛提出与他二人前往江之岛时,电次出于照顾帕瓦的考虑拒绝了。 这是否意味着,只有将自身完全交付他者的愿望才能构建主体?

这个问题很容易让我们想到藤本的前作【炎拳】。【炎拳】试图呼唤一个列维纳斯式的「绝对他者」弥合主体所面临的本质与表象的可怕分裂。就像老祭司对困惑于自己究竟为何的阿格尼所说的:

自己究竟是何物不是自己能明白的。雪被人第一次看见时知道了自己是白色的,被第一次触碰后才知道自己是冷的、忧郁的。火被人们第一次看到时知道自己是红色的,被第一次触碰后才知道是温暖的、危险的。阿格尼你也是被大家遇见后、接触后,那时候才能明白自己是什么。但向他者开放的解决之道本质上是机械降神 ,阿格尼最终没有直面 「炎拳」与「哥哥」之间的可怕分裂,他从这道深渊边逃走了,并被赋予了「萨恩」的身份重新开始。通过这条道路也需要骆驼穿过针眼的运气,扮演着一个疯癫的女性的托嘉塔认为「一个普通的男性托嘉塔是活不下去的」。他者的凝视恰恰构成了他所面对的困境,而非提供弥合身心分裂的契机。

【链锯人】试图利用欲望的辩证法使主体得以通往他者,但绝对他者的慰藉却落空了。可以对比两个小故事:托嘉塔向阿格尼说起过他对汤姆.汉克斯的喜爱,但这位演员却陷入过邪教丑闻。托嘉塔原以为自己会在知道了这些事情后反感他的角色,却发现自己依旧沉迷于他的演技。然而【链锯人】中提供了一个大相径庭故事:光熙向岸边说起自己喜欢过的一个早间新闻主播,尽管光熙曾是她的忠实观众,随着这个主播的负面新闻被曝光,光熙发现自己失去了对她的兴趣。光熙承认,「那个女孩没有变,变的是我的脑子」。他者无声地离场了,通过他者获得主体完整性的尝试走向了失败。

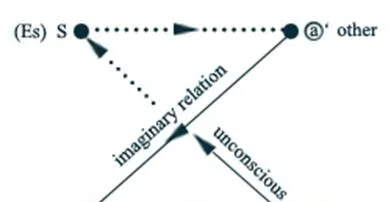

【链锯人】所呈现的主体不再试图认同于一个他者,而是渴求他者的认同。 让我们借用拉康的模型来说明这个问题:自我(ego)与小他者(即Ideal ego)构成了想象性关系,这种关系意味着自我能够将小他者认同为自我,得出「我是谁」的回答。大他者也即符号界的指令必须透过这层想象性关系才能到达主体,并将主体纳入符号界秩序。这一过程完成于拉康所谓的镜像阶段:婴儿(主体)被其照料者抱到镜子面前,照料者(大他者)告诉孩子「这就是你」,从而使婴儿能够将镜中的影像(小他者)识别为自己(自我)。大他者的指认是至关重要的,婴儿在缺乏指认的情况下很难建立自我与镜像的关联。

大他者的指令只能透过自我与小他者之间的关系来影响主体,因此必然是不连续的。然而 【炎拳】通过「失忆」的情节淡化了「自我-小他者」所构建的对大他者的防御,从而使主体得以完全开放给大他者的话语。 失忆的尤达由阿格尼告知「你是露娜」,并在十年的朝夕相处中果真成为了他的妹妹;失忆的阿格尼由奈奈特告知「你是萨恩」,直至生命最后他也未能知晓那段作为「阿格尼」的人生。但 【链锯人】开始正视「自我-小他者」的关系 。电次看着电视里呼唤着「链锯人」的人群的情节可以理解为他的「镜像阶段」。他对着电视喃喃自语「那是我」,接着狂喜地说「我大受欢迎,人见人爱!」但他身边的岸边对此却不置可否,甚至责备电次过于吵闹。被当作英雄崇拜的「链锯人」是电次想要认同的「小他者」,然而并没有大他者的介入帮助他完成这一指认,镜像阶段走向了失败。这导致电次的自我与小他者处于摇摆不定的状态,他极力渴求他者的认可,尽管他的呼告注定将投向无人的旷野。

8. 爱

让我们总结一下目前所讨论的要点:

1) 【链锯人】的核心是弑母,也即脱离母亲以建立主体;

2) 因为父亲的缺席,弑母无法通过父亲的介入以及主体对父亲的认同完成;

3) 欲望成为了弑母的动力,欲望意味着与母亲的区隔以及主体的构建;

4) 但欲望来自他者,主体渴望被他者所承认,也即与他者的欲望合二为一;

5) 被杀死的母亲成为了绝对他者,拒绝给予主体承认;

6) 被母亲拒绝的主体试图依照社会期待构建理想自我(「英雄」)。

如果要回答「为什么玛奇玛会被吃掉」,依然有一个核心问题没有解决: 为什么被杀死的母亲会被转化为绝对他者? 4)与5)构成了一个自戕式的循环,但是二者是如何咬合的?需要知道,脱离母体是建立主体的必经之路,因为母亲注定无法完全地满足主体需求。克莱因(Melanie Klein)认为,对丧失之物的哀悼会激发忧郁,但儿童在正常情况下会逐渐克服忧郁,整合能够带来滋养的「好母亲」和离弃了自己的「坏母亲」,逐渐承认母亲为另一个完整的客体,并在此基础上与他人及现实建立起正常的关系。因此, 与主体建立了区隔的母亲并不自动地意味着成为了空洞冷漠的绝对他者。 然而故事所呈现的却恰恰是这种令人绝望的不可能性:你无法将母亲作为另一个主体去交流或对话,而只能将其彻底物化——玛奇玛不是被作为一个敌人被战胜的,她只是一个「必须被杀死并吃掉」的对象。

我认为在这一过程中,5)出现了问题: 主体无法接受母亲的丧失,尽管主体践履行了弑母却又在否认对母亲的屠戮。 母亲被转化成了无名墓碑般的「绝对他者」,用于哀悼不可接受却又不可逆转的丧失。对「丧失」的回避可以让我们注意到【链锯人】中颇为奇怪的一点: 故事里有大量的死亡,但没有一个葬礼被举办,没有一具尸体在腐烂 ——姬野将身体献祭给了恶魔,死去的公安被玛奇玛所回收,早川秋成为了枪之恶魔的宿主。故事的视角似乎故意从对死亡的面对面接触中避开了。这不难让我们想到【再见绘梨】中不愿面对垂死的母亲的优太,他从医院逃离,并用拙劣而浮夸的爆炸特效试图在电影中掩盖母亲之死。

那么为什么「母亲的丧失」是无法承受的?我认为在这个故事里母亲从一开始就是「死亡」的,以至于 弑母与其说是摆脱了母亲的影响,不如说是确认了母亲的缺位 。电次在打败玛奇玛后,说出了偷袭得以成功的关键:「我赌了一把,我赌玛奇玛小姐看的人不是我,长久以来她眼中只有链锯人。打从一开始,她就不曾看过我一眼」。这句话在剥离了这些精巧的修辞后令人心碎地直白:妈妈自始自终从未看过我一眼。

玛奇玛作为「支配恶魔」的身份很容易让人联想到一个控制狂一般的母亲,但这个联想无法获得文本的支持:玛奇玛固然操纵了电次,但从未对他施加过支配的力量,哪怕公安的恶魔猎人普遍地处于她的支配之下。玛奇玛与电次的互动总是隔着一层媒介——她要求电次与早川秋一同生活,她安排的约会是无休止地看电影。他们之间从未有过列维纳斯意义上「面对面」(face-to-face)的接触,除了最后的互殴——母亲与孩子的直接接触只能是相互伤害。 玛奇玛所象征的母亲并不是一个暴虐的母亲,而是一个冷漠的母亲。

母亲达成对孩子的支配的关键并不在于她那事无巨细的控制欲,而是孩子强迫症一般地爱着母亲并渴求母亲的爱 ,就像电次一度无比地渴望帮助玛奇玛打败枪之恶魔,就像被支配的武器人们滑稽地竞争着与玛奇玛约会的机会。电次直到最后都无法憎恨摧毁了他的生活的玛奇玛,并坦言「我落得那个地步,却还是真心喜欢玛奇玛小姐」。这句话让人想到拉康的观点: 孩子与母亲的关系的建立并不是通过孩子对母亲的生存依赖,而是通过对母亲的爱的依赖。 如果说欲望标志着某种缺失,那么孩子对母亲的欲望本质上标志着爱的匮乏。Che vuoi? 我欲望着你的爱。父母与孩子的关系的不对等之处在于,世间确实有不爱孩子的父母,但绝少有不试图寻求被父母所爱的孩子。

但悲剧在于, 爱无法通过欲望来满足 。故事中展现了「爱与欲望」的可悲对立:电次具有对姬野的欲望,却发现自己无法抱有对她的爱,也无法为她的死亡哭泣;但在他意识到自己对帕瓦的感情之后,发现自己对她毫无欲望。欲望与(身体的)部分(对象a)有关,但爱是面向他者存在的整体,即被爱者。 欲望的目标是局部,而爱的目标是整体。 爱专注于另一个人的存在,爱涉及到了本体论。爱就如同凝望,它必须是双向的,它将彼此从芸芸众生中托举起来,毫无保留地、完完整整地承认了他者的主体性。拉康对于爱有个看似悖论的表述: 爱就是给予他者自己的匮乏。 在爱的关系中,你所要求的是让对方展示他或她的欲望,他或她的空缺。这种缺乏是爱的来源。 对爱的需求并非是主体像渴求他者的面包或身体那样渴求他者的爱以弥补自己的空缺,而是渴望他者的渴望,希冀他者也在渴望着自己。

然而玛奇玛是一个毫无欲望的角色。她向岸边所说明的「想建立一个更加美好的世界」不过是故事里又一层障眼法,并在她与链锯人的对决中直接被抛诸脑后。玛奇玛渴望与链锯人融为一体,并反复质问链锯人为何不愿意吃掉她,这一质问与其说是指向了欲望,不如说是代表了母亲吞噬主体的倾向。如果我们可以接受「鲜血象征着来自他人的欲望」,那么或许便可以解释为何玛奇玛被潜入体内的帕瓦的血液所摧毁,因为玛奇玛无法接纳并回应他人的欲望。

一个无法给予主体任何回应的母亲将居于故事核心的弑母神话重构为格林(Andre Green)所提出的「亡母情结」(Dead Mother Complex)。 所谓「亡母情结」指的是一种母亲的缺位状态,母亲未必在物理意义上死去了,但她无法在情感上回应婴儿,因此母亲对婴儿而言不啻成为了死物。「弑母」与「亡母情结」的糅合让 这个故事的内核呈现为一个创伤、一场悲剧 :主体试图杀死母亲,但发现母亲本已「死去」;但正是她的离场促使主体试图用极端暴力的形式去否定她,以摆脱对她的爱的依赖。这个故事构想了母亲可怖的死亡(被肢解并被食用),但刻骨的仇恨往往与绵长的爱意并存。 母亲的死亡对主体而言是对于无爱的母亲的报复,对于自身不被爱的状态的确认,对于从未拥有过的母亲的哀悼。

那么6)是否能突破4)与5)构建的悲剧循环?故事对这一可能性似乎同样悲观。电次看到电视里人们对链锯人的声援而振作起来,说出想要变成链锯人的愿望。对于这一段情节,藤本在访谈里的描述是:「最终,电次成为了从恶魔手中保护人类的英雄,为世间所赞誉。成为了必要的、被爱着的存在。」被人赞美和崇拜满足的并不是野心之类过剩的欲望,而是最为基本的「被人爱」的愿望。成为英雄也即成为被人需要的、值得被爱的人。

但故事对于「英雄」抱有非常复杂的态度。我们可以注意到故事里出现的恶魔人均为武器人,除此之外唯一与武器相关的即枪之恶魔。对于枪之恶魔,故事里有个略显古怪的评论:「枪之恶魔永远无法战胜,它将一直被利用,永生不死」。很显然,故事已经多次展示了恶魔是可以被杀死的,那么为什么枪之恶魔将「永生不死」?促使其不死的不是某种特殊的能力,而是不断地「被利用」。枪之恶魔构成了链锯人的镜像,就像武器的目的在于被人使用, 「英雄」的关键也许同样就在于对他人有用,或者说能够被利用。

如果联系【炎拳】,我们或许能进一步断言藤本对于「英雄」并不持有肯定的态度:作为英雄与救世主的阿格尼为了养活他的信徒们不断被砍下面孔,作为神使的尤达为了维系贝城的运转精疲力竭。在藤本的作品中第一个明确提出想成为「英雄/主角」的托嘉塔在故事中途退场,但他的牺牲并没有让任何人铭记他。成为由他人期待所构筑的「英雄」往往意味着对自我的暴力。"爱"因此成为了一个悖论:如果无法因自身而被人所爱,那被人所爱就定是能为人所用;但如果能为人所用,那就不是作为「人」而是作为工具或欲望对象为人所爱;无法作为「人」被他人承认也即无法获得主体性。

主体为了实现自我构建就必须脱离母亲,欲望则是脱离母亲的必要手段。但在欲望的辩证法中,主体与他者的关系在两个方向上走向了失败:首先,母亲无法给予主体任何承认,因为她从一开始就是缺位的;退而求其次地,主体渴望得到社会大他者的认可,但在他者的欲望中被工具化。

9. 食人

为什么非吃掉玛奇玛不可?现在我们可以做出回答:因为 主体无力构建与他者的关系。

「吃掉某物」是一种矛盾性的行为:它意味着完全的丧失,因为被吃掉的客体无法留下任何痕迹;但它同时意味着对丧失的拒绝,因为被吃掉的客体某种意义上在主体中永生。 这也就是为何电次坚持声称自己吃掉玛奇玛是基于「爱」。似乎为了巩固这一印象,藤本在【链锯人】第一部完结后出版的单行本【22-26】的后记里又讲了一个关于「吃掉」的故事:养的青鳉死去了,女友提议说要好好埋葬它。而在意识到树下青鳉的尸体将被蚂蚁搬走后,「在那时候我第一次萌生了想要好好呵护青鳉的情感,赶走了蚂蚁,把青鳉吃掉了。」 吃掉青鳉的尸体成为了爱护它的表现。

「吃掉」的暧昧含义让人想到克莉丝蒂娃对于「贱斥」的探讨。 母亲的身体是一种「贱体(abject)」,它既不是主体也不是客体,因为它无法被纳入符号秩序中,它是「被逐出的」(ab-ject)。 在母亲-孩子的连续体中,主体一度将母亲的身体理解为属于自己的一部分;而现在主体已经脱离了母亲,母体便被转化为介于主体与客体之间、扰乱主体边界的某种不安定的力量。 将「母亲」吃掉意味着:客体重新被纳入主体之中,并以此结束这种令人不安的动摇状态。

但如果引入克莱因的观点,这种内化难以被视为正常的心理发展过程。克莱因在对于精神分裂者的讨论中指出, 口腔施虐(oral Sadism)和精神分裂病人心理的碎裂之间存在密切的关系。 克莱因认为,形成稳定主体的前提是孩子能拥有并内化通常由母亲充任的「好客体」(good object)。尽管婴儿不可避免地会因为与母亲的分离而产生焦虑与挫折感,但内部的好客体在自我中作为一个焦点,它可以营造凝聚力与整合,并帮助自我的建立。换而言之, 被爱过的孩子才能够相信自己值得被爱,从而去爱别人。 因此,当客体被以施虐的方式向内投射,自我得到的不是一个完整的客体,而是在吞并的过程中成为碎片的客体,所以它自己也会成为碎片。电次将玛奇玛的身体分装在一个个保鲜盒中,这可以解读为将母亲碎片化的幻想。 但对于碎片化幻想的长期使用意味着主体已无力或拒绝去整合作为客体的母亲,而只能通过将其肢解以作为最后的心理防御机制,避免自我的消弭。

或许还值得一提的是,在这段食人情节中,电次不仅吃掉了玛奇玛,并且烹制了她。我不认为「烹制」仅仅是为了让人联想到例如汉尼拔等银幕上著名的食人者,这一点具有独立的分析价值。 在【链锯人】中我们可以辨认出【汉赛尔与葛丽特】的影子。 在格林兄弟的童话里,父亲在母亲的教唆下将汉赛尔与葛丽特扔到森林里饿死,两个孩子遭遇了糖果屋中的女巫。女巫收留了孩子们,但她背地里却是为了把他们喂胖吃掉。汉赛尔与葛丽特将女巫骗进烤炉里烧死后走出了森林。他们回家后发现母亲已经神秘地死去了,便和父亲一道生活了下去。【汉赛尔与葛丽特】中的「女巫」与「母亲」显然构成彼此的转喻,而森林往往作为对迷狂与潜意识的隐喻,因此整个故事可以解读为 孩子摆脱潜意识中母亲的影响,回归由父亲所建构的秩序中的历程。

在【链锯人】中我们可以发现类似的要素:被抛弃在森林中的孩子、看似好心却居心叵测的女人、食人、烹饪。但藤本的故事显然走向了不同的结局: 故事没有摆脱母亲的影响,母亲作为孩子返还了。 让两个故事在结构上发生分裂的关键在于火焰的双重含义:火焰一方面意味着净化,被推进烤炉的女巫可以视为被处以火刑,使其不得复生;但火焰同时具有转化的含义,就像冶金的烈火将铁块淬炼成钢,或者锅炉底下柔和的焰火将生食转化为熟食。在后者意义的衍生中, 锅炉成为了子宫的象征 ,例如今天的英语中依然有a bun in oven(意为「腹中的孩子」)的俗语。我认为可以将「玛奇玛被烹制成食物」解读为一种仪式性的分娩。我们可以注意到,在吃完玛奇玛之后,作为玛奇玛转世的小女孩那由多旋即登场了,她成为了需要由电次照顾的孩子。 从隐喻的意义上来看,母亲和孩子的关系被逆转了,孩子「生下」了母亲。 新生的「母亲」终于被转化成了一个拥有欲望的他者,她渴望吃面包,渴望被拥抱。这让孩子与母亲之间拥有了彼此爱护并相互和解的可能性,尽管在这一可能性到来之前双方已伤痕累累。

10. 逃走吧

在最后,我想分析一下东山小红这个角色。这个女孩举止畏缩,不断遭遇倒霉事,但她却在这个残酷的故事中活到了最后。我们很容易发现东山小红与电次的相似之处,例如都因为某个神秘的原因具有强大的战斗力,都被迫负债并过着极为贫穷的生活。但另一方面,黑道容许一个孩童当恶魔猎人还债多少带有不可思议的成分,而东山小红的不幸却总是现实的不幸:她有一个过于庞大的家庭,因为父母的偏心无法去上大学,她只能穿姐姐的旧衣服,她被要求买车以接送家人,她在打工的家庭餐馆里被不讲理的店长扇耳光。 她就像任何一个多子女家庭中不起眼的孩子一样,普通地不被父母重视或疼爱。

我们可以认为, 东山小红是电次的镜像,也即现实化的电次。 「电次-东山小红」构成了对于「不被爱的孩子」这一形象升华与去升华的两种状态。升华即把一个普通的客体提升到一个发光的状态,就像电次身上被叠加了诸多复杂精巧的隐喻;而去升华则是把实际的客体降低到一种低贱可笑的状态,就像东山小红的不幸——例如她不得不在卖身和成为恶魔猎人之间做选择——直白到成为笑料的地步。让我们分析一下电次与东山小红在秘密基地的对话:电次为自己的人生倍感沮丧:「再继续活下去,我肯定也是像狗一样唯命是从地活下去」。但小红对此的回应却是「那很普通吧?没有糟心事的人生,那得活在梦里吧」。尽管【链锯人】指向了令人痛苦的家庭关系,但另一方面,这些问题确实是「普通」的。 哪怕如东山小红的父母那般肆意无视并剥削孩子的人,也不过是普通地糟糕,极少有读者会为这个女孩的遭遇感到惊骇。

那么为什么要设置这么一个角色?我认为东山小红的存在给故事所呈现的不被爱者的困境提供了一个微小的出口。当岸边为了躲避玛奇玛,提出必须终身断绝与家庭的联系时,东山小红为终于有借口从父母身边逃走小心翼翼地露出了释然的表情。【链锯人】曾多次出现过「逃跑」这个主题,电次在被玛奇玛带往东京的路上想逃走,他为了躲避玛奇玛所安排的特训时试图出走,他曾认真地打算与蕾塞一起私奔。但这些逃亡计划出于主客观的因素无一不被搁置了。在此时「逃跑」这个主题的再次提出或许意味着:当千方百计试图寻求父母的爱而不得的时候,逃跑或许也是一条出路。 逃跑吧,然后普通地活下去吧。

这当然算不上什么良言。我不认为【链锯人】这个故事有任何深刻乃至高深的地方,但是它惊人地坦率且真诚,并不惮于暴露某种脆弱。就像一个古老的笑话:愚人通过知道自己是愚蠢的而成为了智者,或许胆小鬼也可以通过知晓自己的软弱而变得坚强。