没能足够幸运,和黄声远老师本人接触,但在宜兰、在田中央勾勒的田园中,度过了松弛又快活的一天。以下就从亲身体验出发,分享我所看到的、感受到的「黄声远」。

1994年,黄声远和他的田中央工作群一起扎根在宜兰,至今已经有近30年。 他们无意于创作出惊艳的单体建筑,更不去追赶时间的脚步,只是让空间环境的积极改变在这片土地上不间断的发生,像枝蔓一样自由的生长在街区与巷道上,悄然之间,就长成了一片触及到整个城镇的葱茏春意。 建筑的过程呈现出这样自然而然、不着痕迹的柔软特质,却又分明把这么多可爱的场所植入到了人们的生活,让人不禁感叹,黄声远的作品究竟有什么魔力呢?

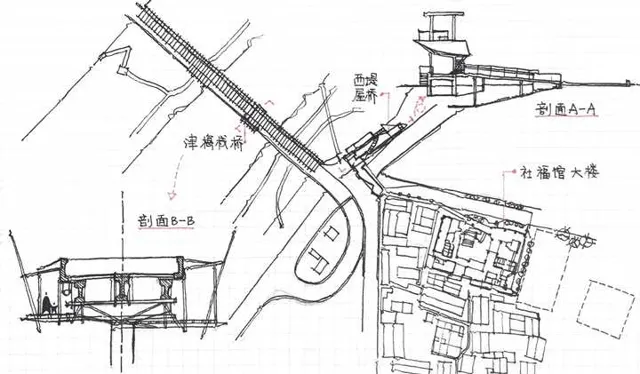

本文将以宜兰社福馆、西堤屋桥及津梅栈桥的体验为线索,探讨黄声远及田中央的团队在设计实践中的所作所为、创作初衷和实现方式。

WHAT:「连接乡野和城市的生活市集」 [1]

黄声远搭建起的旧城生活廊带开端于宜兰火车站对面的丢丢当森林,沿着一弯半月形的路径穿过一组公共建筑,就依序走到了宜兰社福馆、西堤屋桥及津梅栈桥的尾声,最终抵达宜兰河畔,人们也在不知不觉间从宜兰旧城的中心来到了城镇与乡野的过渡地带。

社福馆体量很大、占地方整,又是从属于县政府的公共机构,按照我以往的生活经验,同时具备上述特点的建筑要么是沉重的混凝土体块、要么就是冷冰冰的玻璃盒子; 然而眼前浮现的却是一幢杂糅着砖红、草绿、金属板和小窗洞的松散构筑物,让人察觉不到半点官僚的气息,平易近人得像是老城胡同里的私搭乱建。 (纯纯褒义)

建筑的实际面积和用地范围并没有做什么牺牲,只是通过体量碎化、材质并用的处理,把完整的单体建筑瓦解成了积木堆叠的样子,让社福馆在尺度上和质感上都与周围低矮的传统民居建立起对话的关系,避免给人以突兀的印象,甚至很难分辨这是一个房子还是一组房子。与此同时,将建筑与城市之间的边界完全模糊化,围墙在这里不复存在,取而代之的是广场、步道、楼梯、廊、桥等姿态友好的公共交往及交通空间。

无论是从市区还是从河畔漫步而来,都在这些善意的引导下轻松的走入了建筑围合成的中庭,自己可能都还没有发觉;还可以继续顺着若隐若现的踏步拾级而上,进到社福馆内部的生活、办事场所也无需感到压力。 而我也早已经忘记了作为参观者的身份,像普通的宜兰百姓一样,在这样质朴而真诚的人世间自在徜徉,不去汲汲于要在此留下什么印记或是带走什么回忆。

社福馆不同于建筑爱好者们会专程跑去瞻仰的那些大师作品,因为它本来就不是为我们这类人群而设计,而只是想让日常与之互动的人们得以更美好的栖居,没料到还是吸引我们专程跑来,羡慕着当地的居民,想象着自己也是其中之一。

西堤屋桥是社福馆公共活动空间的进一步延伸,顺着社福馆二层的室外步道往宜兰河畔走去,在空中廊桥的庇护下越过沿河的机动车道,平缓向上的坡度使得坐着轮椅的老人也能毫不费力的克服这一路的微妙高差,来到马路对面的屋桥。与其说是「屋桥」,不如说更像是凉亭或是瞭望塔,内部放置了贴心的座椅可供休憩、停留,向外挑出的水平向金属板又将来访者的视线带到了远方,古早时兰阳八景之一的「西堤晚眺」[2] 之境在人们驻足的身影与顾盼的眼光中得以重获新生。

从所处的平台往上走一层,就是视野更好、空间更私密的屋桥顶层了,在此看来往的车流、听檐下的雨声,流连于草野、树冠、河川、村落、远山被空气中的云雾氤氲成一团的温柔倩影,任凭身后的时光匆匆游走;往下走一层,便连接上了河畔的大片公共绿地,作为建筑师构想的蓝图中「河滨都市绿廊」[3],坦荡疏朗得似乎没有经过什么设计,却从来不曾缺少居民们的悠然漫步和孩子们的追逐嬉戏。 如同社福馆一样,人们在屋桥的上下进出也是无所拘束的,谈笑之间就完成了空间场景的自由转换,并且所到之处始终都有雨棚的覆盖,这在多雨的宜兰体现出了无微不至的人文关怀。

从西堤屋桥串联起的廊道再往前走两步,就是通往河对岸津梅田野的津梅栈桥了。栈桥最特别的地方,无疑是它附着于混凝土高架桥的构建方式,缠绕着枝叶的细金属网架攀援在桥面的一侧恣意生长,自己也好像伸展成了一株会呼吸的植物,融化了原有桥梁坚硬冰冷的压迫,自身的实存感也被消解到了最低。

若不是想从这里去到宜兰河的另一边,可能都不会注意到还有一条由亦真亦假的植物枝蔓编织成的小径,只有小径上支棱起来的一列参差不齐的路灯暗示着它的存在; 走近了又会发现,这座全新的栈道与旧有的大桥乍看上去纠缠交错、难分彼此,实则有着截然相反的个性,栈桥生动鲜活的表情在水泥梁架的映衬下随处洋溢。 支撑结构末端的路灯杆件故意做成了高低不同、错落有致的样子,让人联想到了微风吹过的芦苇荡,随着脚下波浪的起伏和远处群山的流动共同摇摆,车道上或是栈桥中途经的人们,都被不由自主的摄入到了这股大自然的律动, 「就像在秋阳下、野花中追逐奔跑,从野草的缝中窥见河面及两岸的活动」 [4]。

不必担心栈桥太过简陋,金属构架上铺设的木板足以保障行人与单车的安全通行,只不过要当心,越往河面中间走,木质的实体部分就越稀疏,因而每迈出一步都需要足够的专注, 正是在这样专注于脚下的注视中,发现了水面上层叠的波纹与酣睡的莲叶,也因为此时此地身心的安静,触碰到了裹挟着白露渗入桥体的温暖空气。

WHY:「小小心愿的真实反应」 [5]

黄声远不止一次在采访、对谈中被问到「为什么选择回到台湾、在宜兰发展」「这样的方案是出于什么考虑」之类关于设计出发点的问题,而我读到他对此最言简意赅的答案是: 「这里有足够的留白,让每一个人过自己的生活,尽管有时是一种限制,地景和构造物仍让我们有机会体会心中的未来。设计,说穿了只是现实世界小小心愿的真实反应。」 [5] 在宜兰社福馆、西堤屋桥和津梅栈桥的方案中,建筑师的小小心愿各有侧重和寄托,但说到底都是在为当地民众勾勒出更理想的未来生活愿景。

社福馆强调的是政府机构建筑的「去机构化」,尽可能将城市的公共空间归还给人民。 为了改变政府办事部门严肃刻板的一贯形象,让每一位前来的洽公民众都能轻松自由的出入,将社福馆大楼的庞大体量打散,使之看上去像是普通民宅构建起的垂直村落;同时在建筑与城市的边界打通了多处相连的疏松空隙,当人们平时就会在从社区到宜兰河畔的路上不经意间穿过社福馆,遇到什么要来这里解决的问题也就不会感到抵触。

考虑到社福馆的使用者以妇女、儿童、青少年、老人、身心障碍者以及劳工朋友这六类社会弱势群体为主,希望他们得到应有关怀的同时,又不感到自己被过度照顾。一方面让夏季可开敞、冬季可封闭的环状走道穿行于整个建筑,配合大量半室外平台,鼓励大家多走出房间,共同享受天空、土地与自然光线,在原本陌生的群体之间建立起家人一般的联系;另一方面也将社福馆内部的生活空间无限趋近于家的样子, 上了楼,还是如同在以前住惯了的村子里走街串巷,碰到隔壁的老大爷就停下脚步拉拉家常、谁家传来了电视节目的声响、谁家又飘散着饭菜香……社福馆不再是让人感到遗憾的失落之地,而成了城市一角最富有生活气息的避风港。

西堤屋桥与津梅栈桥则更多是出于对步行空间体系的关注,试图修补被机动车道硬生生割裂的行走路径。「宜兰老人小孩多,原本的堤防道路车流量相当多,又没有特别设置人行与脚踏车道,老人小孩经过其实相当危险。再加上原本宜兰河所分割的宜兰南北区域, 两边的交流也需要一个更安全的行道。」[6] 田中央工作群的建筑师王士芳阐释了西堤屋桥和津梅栈桥设计初衷。

从车道上空漂浮起的带雨棚的过街廊桥、到沿途随处可见的休息座椅、再到飞越了宜兰河的轻巧栈道,一路上都在为走路或是骑单车的慢行群体着想,让紧邻车道而行的过路人也能找到自己的容身之地,而不必在拥挤的城市道路上和机动车争抢。从社福馆内漫延开的水平向交通脉络在这里得到延续,穿过重重阻隔一直流淌到了河对岸的田野。

除此之外,津梅栈桥还把目光投向了城市的旧有肌理和自然环境。要解决行人与自行车的交通问题,最省事的方法其实是在河面上新建一座类似过街天桥的连接体,然而这样将会不可避免的造成资源的浪费和施工上的污染。

建筑师没有把机动车高架桥看作是冷漠无情的城市怪物、采取避之不及的态度,而是选择与它共生,将人们最不愿意去到的零碎角落柔化成了充满人情味的共享空间 ——厚重的水泥围挡隐匿了在铁丝网架与藤蔓植物交织成的幻影里,桥下常年阴暗不见光的凹陷也终于被穿流而过的城市绿带点亮。桥体的阴影里不适合种草,就用沙坑来代替,还布置了孩子们玩耍的秋千和老人们歇脚的桌椅,慵懒的午后挂在秋千上,眼前的河流和草野一直绵延到遥远的地平线,很难想象高架桥下会呈现这般诗意的景致。

无论是让光线与水气渗入桥体内部的表皮透空做法、还是任由围护结构上的茎叶花果自在生长、亦或是在步道上打开虚空的部分暗示人们关注脚下的宜兰河,都是在寻求将自然万物纳入人工环境的可能,或者说是把栈桥看作生态体系的有机组成来思考设计。

HOW:「长期在地耕耘」 [7]

黄声远的建筑用的都是最随手可得的材料、最简单直白的搭建方式,比如社福馆垒起的红砖墙、西堤屋桥挑出的遮雨板、津梅栈桥用钢条托起的铁丝网,做法上没有太多玄妙可言。更让人好奇的是,田中央工作群是以怎样的步调和情绪在做这一系列的实践,看过了他们的文字和访谈发现,其实这群建筑师不过是一直以来都在与脚下的土地、身后的时间做朋友,把自己觉得心安理得的事坚持做下去,不需要摆出什么高深的套路虚张声势。

田中央工作群成立以来,做的都是距宜兰30分钟车程以内的项目,20余年里只有一次例外,这座小城对他们来说早已不只是工作地的所在,更是生活与理想的所在。 不同于很多建筑事务所只在签订合同和项目交付的时候见甲方两面、从设计到施工的整个过程也去不了几次地段现场;田中央的建筑师们本身就和建筑的使用者共享着当地的日常,随时可以去到工地、与施工方和甲方讨论遇到的问题、发现不尽人意的地方及时采取应对措施,真正做到「设身处地」的设计。

社福馆作为公共机关是受到了政府的委托,而像西堤屋桥、津梅栈桥这样的方案其实都没有明确的甲方或是用地红线、功能之类的指标,建之前可能没有人想过这里还可以做点什么,盖出来了大家才发现好像确实变得比原来好了。黄声远喜欢在宜兰的街巷里四处走走停停,看到什么地方不对劲了,就会去想是不是可以改一改,于是便有了在城市的边边角角诞生出的这些微小而散发着光亮的改变。也难怪这些不太像建筑的环境再造会这么接地气,它们与空洞的异想和狂妄的野心无关,一开始就萌生于行走在此处的足迹。

这些散落在城市各处的空间片段漫不经心却又不曾间断的浮现,不急于一蹴而就的解决所有问题,而是以未完成的状态给彼此的连接和未来的更迭留下余地。 「人们一开始会好奇我到底要建什么,怎么这么多年也建不好。我慢慢让大家明白我们做的不是项目,也不单单是在建房子, 而是环境改造活动。」 [6] 当建筑走出了自说自话的语境,与街区甚至城市的连接也就成为了可能,而黄声远所畅想的这些片段连成一片的图景,只有经过长期的播种和灌溉才有可能实现。

宜兰河畔的社福馆、西堤屋桥和津梅栈桥这一连串方案就是典型的 「不记得什么时候开始,也不知道什么时候会结束」 的田中央式系列工程, 从1995年接下社福馆的项目、到2008年栈桥修通,经历了漫长的三届政府和政党轮替,很难想象这组不太起眼的房子盖了整整13年。 而把战线拉长的好处是,很多一时的阻力都因为建筑师不动摇的执念最终败下阵来,也让他们拥有足够的耐心和时间去打磨小小王国里的每一处细节。

最初兴建社福馆时一度有居民前来抗议建筑用地的边界侵占了公有范围,但当得知社福馆未来不会有围墙,还打算把空地铺上红砖、种上树,作为社区活动的小广场,这些聚集的居民反而非常高兴;政府也曾质疑怎么能把桥做成这个样子,但考虑到这样确实会给社福馆的老人和步行的群体带来诸多便利,就觉得何乐而不为呢。

人的想法甚至法律规范的条文都是可以改变的,只要你的坚持里怀着善意,那些障碍终会为你开路,正如黄声远所说: 「时间是站在我这边的」,而「政客一定会下台的啊」 [6]。

以上就是我关于宜兰社福馆、西堤屋桥及津梅栈桥的体验。

以前只看图片不理解黄声远的建筑好在哪里,第一眼见到他的房子还是觉得很平常呀没有什么设计感,直到真正进入他的空间里走一遭、脚步没有来由得轻快起来,才明白比做设计更难的,是褪去设计。好的东西本身就是好的,它与费心的拍摄和漂亮的解读无关,只是安静的待在那里把所有的故事讲给你听,你是当地的居民也好、过路的游客也好、满心期待的学生也好,都能读懂这样真诚的故事。

我想以田中央工作群的建筑师杨志仲对宜兰社福馆的回忆作结: 「现在社福馆已经完工十几年了,可是还是跟刚建成的时候一样,它盖完就是这个样子,现在还是这个样子。一般建筑物经过那么久,应该都很老旧了,但是社福大楼不会老化,永远都是随着季节有每一季的生命存在。这也是我为什么对它有感情的原因。」 [8] 田中央的设计之所以有这样经久不衰的生命力,可能是源于它在诞生之初就选择和周遭的平凡市井打成一片,而不是构建什么遗世独立的空中楼阁。只要宜兰的城市生活还在,黄声远的建筑也就无从老去。

[参考文献]

[1]黄声远.自在_活力_探索_连接乡野和城市的生活市集.风景园林,2011,(10).

[2]罗时玮.当建筑与时间做朋友_近二十年的台湾在地建筑论述.建筑学报,2013,(4).

[3]黄声远.宜兰河畔与旧城生活廊带.世界建筑,2009,(5).

[4]黄声远.津梅栈道_入围.世界建筑导报,2011,(2).

[5]黄声远.设计_说穿了只是现实世界小小心愿的真实反应.建筑师,2013,(8).

[6]艾墨.19年勾连一个流动的宜兰.人物,2013,(2).

[7]阿岚.在地耕耘_做自己觉得对的事情.设计家,2009,(11).

[8]罗晶.访谈_19年在_田中央.建筑学报,2013,(4).

以上。

欢迎关注公众号:「建筑二次元 」

解锁更多绝美建筑~(。・ω・。)ノ♡