了解一點這方面的知識可以幫助我們理解【記憶碎片】的幾個關鍵情節。

所以本文分成兩部份,Part 1寫【記憶碎片】的心理學靈感,Part 2解讀情節。

PART 1: 來自心理學的靈感——記憶的兩大特性

在關於「記憶」的研究歷史中,有一位實驗物件因為他罕見的重度遺忘癥而被載入科學史冊。這位實驗物件名叫亨利·莫萊森(Henry Molaison)。直到他去世,普通大眾才知道他的真名。在此前大量提及他的論文與著作裏,出於私密保護的緣故,他都被稱為H.M.

H.M.(咋這麽像老白?)

H.M.出生於1926年,他因為小時候一次事故而患有癲癇癥。到了他27歲那年,癲癇已經嚴重到讓他沒法做任何事。研究表明,他大腦裏被稱為「海馬」的一部份腦組織與他的癲癇發作有關。在藥物治療完全失敗之後,H.M.希望找到一位醫生幫他切除海馬,以根治癲癇癥。那是一個對大腦功能的認識還十分淺薄的時代,但居然真的有一位不怕醫療事故(無知者無畏)的醫生同意為他做手術。他為H. M.做了開顱手術,用一根小管子吸出了海馬以及周圍的腦組織。

手術的結果是,H. M.的癲癇癥狀大為好轉。但手術帶來了巨大的副作用:H. M.喪失了手術之前10年左右的記憶,更糟糕的是,他從此對新資訊的記憶不超過20秒——他不能再形成新的記憶。後來科學家們才了解到,海馬是與我們的記憶關系最密切的腦組織,H. M.的大部份記憶功能因此被徹底搗毀了。他的大腦似乎被永久凝固在了手術的那一天。H. M.的後半生基本上住在醫院與療養院裏,每一天他都要一遍又一遍地將自己介紹給醫生和護士,盡管那些人其實已經照顧他很長時間了。

一開始,研究H. M.的科學家和醫生們以為他不可能再形成 任何 新記憶,但他們發現事實並非如此。有一位醫生在H. M.身上做了個小實驗,他在手指內側套上一個能模擬電擊感的惡作劇小玩具(joy buzzer),然後每隔一段時間就去跟H. M.握手。在頭幾次,H. M.看起來不記得與醫生握過手,於是每次都被「電擊」。但奇怪的是,反復幾次之後,H. M.忽然就拒絕握手了——盡管他不記得見過這位醫生也說不出拒絕的理由。

這個小實驗說明,H. M.並沒有喪失全部的記憶。後來大量的心理學與神經科學研究證實,人的記憶其實分成很多不同的類別。比如,記憶至少可以分成兩個層面,在 意識層面 上,遺忘癥病人無法形成新的記憶,而在 無意識層面 上,遺忘癥病人其實會對經驗留下印象。對於H. M.來說,他的意識層面不能形成新的記憶(不認識醫生),但無意識層面卻保持完好,因此可以形成新的行為習慣(害怕握手)。後來的神經科學研究發現,這類與行為習慣有關的無意識記憶大多跟另一個腦組織「基底核」有關。因此「基底核」保持完好的H. M.雖然不能有意識地形成新記憶,但他的身體卻可以學會各種新的行為習慣。

這就是記憶的第一大特性: 不同類別的記憶很多時候是分離的,一種壞了並不意味著另一種跟著失靈 。

要想更好地理解【記憶碎片】,還有一個特性是我們需要了解的: 記憶裏的內容未必都真實,有時候你會記得一些你實際沒有經歷過的事情 。

上世紀九十年代,在美國曾發生過一件相當轟動的案件。1990年,艾琳·富蘭古連指控自己的父親喬治·富蘭古連在二十多年前奸殺了自己的朋友。艾琳聲稱自己當年親眼目睹父親的行兇過程,之所以過了二十多年才提出控告,是因為這段記憶過於殘酷,所以她的心理保護機制將這段記憶壓抑在了意識的最深處。直到成年後她在接受心理治療的過程中,內心最深處的記憶才被喚醒。陪審團完全相信了艾琳的證詞,喬治•富蘭古連被判一級謀殺罪名成立。

可是,「被壓抑的童年期記憶」真的靠譜嗎?至少弗洛伊德和他的信徒認為是的。在弗洛伊德的精神分析理論裏有一個很重要的概念叫「壓抑」。在弗洛伊德看來,為了保護我們當下的感受和減少焦慮,我們可能會壓抑痛苦的記憶。表面上看起來,我們會忘記這些記憶,但是,它們可能會因為一些線索被提取出來。因此很多治療師認為,透過催眠以及其他一些暗示療法可以恢復那些童年期的創傷記憶。這些在催眠中被恢復的記憶一度曾在美國的司法審訊中被當作可信的證據。除了前面這個離奇的案件外,也還出現過不少成年人透過心理治療突然回憶起童年時曾被父母虐待,然後對父母提出控訴的奇案。

但是後來的研究發現,這些被「重新喚醒」的記憶的真實性和準確性很可疑。心理治療中的催眠不僅不能提高記憶提取的準確性,還會導致虛假記憶。事實上,在催眠過程中,治療師會有意無意地誘導患者,使得他們更容易用自己的想象來建構記憶。心理學家沙赫特認為,催眠讓人們比平時更易於將內心經歷當作記憶,並且對這些虛假的記憶表現出極大的自信,以至於混淆真實與想象。越來越多的研究者相信,所謂「被壓抑的童年記憶」即使存在也是很罕見的。

基於這樣一些新的研究證據,富蘭古連案終於在1996年被推翻。此後,心理治療中恢復的記憶被用做司法證據時變得越來越謹慎。畢竟,誰能保證這些「恢復」出來的記憶不是當事人自己的想象呢?它們很可能都只是被建構出來的虛假記憶。

PART 2: 追尋幻影的歷程 ——【記憶碎片】自白

有了以上兩個「理論基礎」,我就可以試著解讀一下【記憶碎片】的情節了。我做了這樣一個設想:假如【記憶碎片】的男主角Leonard在多年以後恢復記憶,那他會如何述說影片中那一段經歷呢?以下就是我模仿男主角Leonard口吻寫的一份自白書。當然,裏面述說的不完全是影片直接呈現的資訊,其中夾雜了我對情節的分析。

很多年以後,我恢復了我的記憶。這是我的自白——

我叫Leonard,我的妻子喜歡叫我Lenny,不過我不喜歡別人也這麽叫我。我至今能回憶起那些與妻子相處的美好時光,雖然它們只是記憶的零星碎片,但把這些碎片拼湊在一起,我就覺得她像回到了我身邊。這些碎片足夠讓我感受到我有多想念她,也足夠讓我知道我有多麽痛恨那個把這一切都奪走的兇手。

在那個變故發生之前,我本來是個保險公司職員,我的職責是為公司甄別保險欺詐。我很勝任這份工作,因為我很善於辨識謊言。我職業生涯最大的挑戰來自Sammy Jankis一案。Sammy在一場車禍中受了輕傷,卻從此不能再形成新的記憶,車禍之後的任何經歷,都只能在他腦子裏保持幾分鐘而已。我知道這種病癥叫做「順行性遺忘癥」,某些經歷腦外傷的病人的確有可能罹患此病,但它極為罕見。Sammy做了腦部成像的檢查,結果卻沒有發現明顯的腦部損傷。我的直覺告訴我,他只是一個裝病騙保的騙子。我開始與Sammy接觸,可僅憑察言觀色,幾乎找不到任何裝病的證據。我該如何讓這樣一個演技高超的老狐貍露出破綻呢?

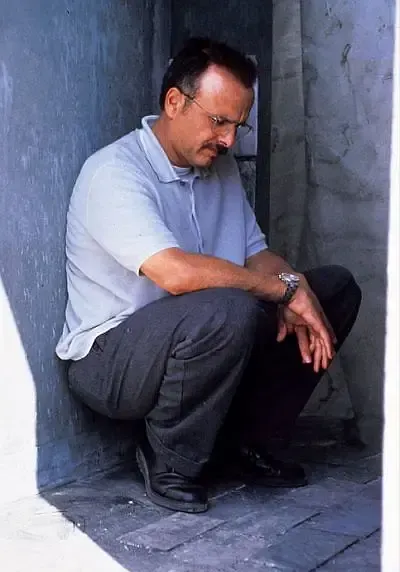

(Sammy Jankis)

我想起我曾經看過瑞士醫生Claparède的一個病例報告(註:這個病例報告與H. M.身上那個小實驗極為相似,類似的報告史上還有若幹個)。Claparède描述的一位女性遺忘癥患者從發病之日起,就不能回憶發病後五年中在何處度日,甚至記不住每天為她治病的醫生的名字。有一次,Claparède在自己的指縫間藏了一枚針伸向這位患者的手,並刺了她一下。患者的手反射性地回縮,但很快她就忘了這事。不久之後,當Claparède的手再次靠近患者時,發現她不自覺地將手縮回,問其原因,她卻說不知道,催她解釋,她說「有時候針藏在人的手裏」。這個病例給我很大啟發:人的記憶分成兩個層面,在意識層面上,遺忘癥病人無法形成新的記憶,而在無意識的層面上,遺忘癥病人其實會對經驗留下印象,這些印象雖然不能被他們直接提取出來,但卻會影響他們的行為反應。也就是說,遺忘這件事有時候是身心分離的——而Sammy Jankis未必了解這點。

我決定讓Sammy去醫院做一項檢測。我們在他面前擺了幾個金屬擺件,要求他根據指示拿起其中的某一個。其中有一個擺件是通電的。Sammy拿起那個通電的擺件,觸電,很憤怒,不過他似乎很快就忘了這件事。一段時間以後,我們讓他再做一遍同樣的測試。如果Sammy真的有遺忘癥,那麽他會像Claparède的病人那樣拒絕拿起那個通電的擺件,因為他的意識雖然不記得,但曾經被電擊的印象卻會阻止他的身體拿起它。可事實上,Sammy又一次看似毫無顧慮地拿起了它,又一次觸電,又一次表現得很憤怒。果然,Sammy並不知道不同層次的記憶會分離這件事,他以為遺忘就是徹徹底底的遺忘,於是他的戲碼演過了頭。我就此抓住了狐貍的尾巴。Sammy的騙子身份因此被識破,這一仗我完勝。那時的我哪會料到,Sammy日後竟然會與我自己融為一體?

(上圖:Sammy參加的檢測。如果他真的得了遺忘癥,那麽他的表現應該像H. M.那樣,在經歷了幾次之後拒絕拿起通電的擺件。但Sammy顯然是裝的,他以為讓自己裝成完全不記得哪個擺件通電才合理。)

變故發生在Sammy案之後不久。那晚,兩個小混混潛入我家,他們以為只有我妻子在家,殘忍地強奸了她。我驚醒後擊斃了其中一個歹徒,卻被另一個歹徒擊傷頭部。大概是命運吧,就是從那時起,我自己變成了Sammy Jankis極力扮演的人——腦部損傷讓我成了一個真正的遺忘癥患者,我再也無法形成任何新的記憶。盡管我妻子比我更快從這場變故中恢復,但我還是發誓要為我和我的妻子復仇。警察並不相信有第二個歹徒存在,他們不會相信一個失憶者的證詞,即便我告訴他們我對變故之前的記憶保持得完整無缺。只有一個警察相信我,他說他叫Teddy。他幫我拿出警察調查的卷宗,讓我有機會自己調查兇手。

(Teddy)

我沒有記憶,我不知道自己身在何方,我甚至感覺不到時間的流逝。這樣的我如何復仇?歹徒奪走了讓我生存的能力,我需要一個讓我繼續生存下去的「系統」。我開始把那些調查到的重要線索紋在身上。我隨時用拍立得拍照,讓我自己知道身處何方,知道身邊的人是敵是友。很快我的身體上就布滿了紋身,不過我刻意在左胸留下一片空白,等我手刃兇手,我就在這裏刺上我的勝利宣言。

復仇遠比我預想的順利。我和Teddy很快發現兇手的名字縮寫是JohnG.,我們順著這線索找到了那個混蛋。我殺了他。我渾身充盈著大仇得報的快意,我指著我的左胸,讓Teddy給我拍了一張紀念復仇成功的照片。我在左胸刺上了「I‘ve done it」,提醒自己使命已完結,是時候回到妻子身邊了。

妻子不相信我的記憶永遠無法恢復,她用盡各種方法試圖讓我好轉,比如藏起所有食物,逼我記住收藏的地點,否則就挨餓。可惜徒勞無功。她總希望我完全是心理作祟,總希望有辦法讓我霍然痊愈。她想要的不是眼前這個沒有過去和未來的怪物,她想讓那個過去的我重新回到她身邊。

那時的我絲毫沒有感受到妻子越來越陷入絕望之中。我對時間無知無覺,也就無從捕捉身邊的人們微妙的情感變化,哪怕那是我最親最愛的人。妻子決定用她自己的生命來做最後的賭註,希望用我對她的愛來喚醒我的記憶。妻子有糖尿病,每天都由我為她註射胰島素。那一天,她先後三次讓我為她註射,那是致命的劑量。她以為,如果我還愛著她,還在意她的生命,我就一定夠意識到什麽,然後停手。可是,我對之前的每一次註射都毫無印象。於是,她眼睜睜看著我親手殺了她。

妻子死後,我似乎無悲無痛,因為很快我就想不起來妻子已經去世了。我從此長住療養院,過去一片空白,未來也不再有意義,我成了「當下」的囚徒,一具行屍走肉。

可是我不甘心,我知道,就像Claparède的病人害怕紮針那樣,過去的這一切一定在我腦子裏留下了點什麽。偶爾,對妻子在過去這段日子的零星記憶會像碎片一樣浮現在我眼前,可是我內心感受到的不再是溫暖,而是難以言喻的內疚和悲苦。我知道,我內心深處的某個潛意識其實記得是我自己殺死了妻子。可是,我不願意相信。我不接受這個殘忍的現實。不是我,是John G.殺了她!我不是一個沒有過去和未來的怪胎,我不想做一個在世間遊蕩的孤魂野鬼。我想要回我的生活。

我想起了調查Sammy Jankis案件時看到的另一些資料。那些資料告訴我,記憶不但有不同的層次,而且它還可以被偽造。人有很多虛假的記憶。心理學家曾經做過這麽一個實驗(註:這是關於虛假記憶的另一個經典研究):他們每周都去問小朋友「你記不記得以前在商場走丟的經歷?」盡管小朋友從來沒有在商場走丟過,但因為一直被這樣問,於是他們就在腦子裏順著這個問題建構出了一個自己走丟的記憶。幾周後當心理學家再一次這麽問小朋友時,小朋友居然真的「想起」自己走丟的經驗,甚至繪聲繪色地描述出各種細節。

只要在腦中不停地構建一件事,它就可能弄假成真,最後真的成為你的記憶。而對於我來說,Sammy就是構建虛假記憶的絕佳素材。在潛意識裏,我把自己的經歷嫁接到Sammy身上,一遍一遍地對自己述說這個構建出來的想象,讓自己信假為真。我成功了,後來的我真的相信因為遺忘癥而誤殺妻子的是Sammy,而我的妻子死於John G.之手。

這不但讓我擺脫了潛意識裏對於殺害妻子的內疚,更重要的是它讓我的生活重新有了意義。復仇,這就是我繼續活下去的目的。我從「當下」的牢籠裏解放了。我抹去了胸口「I‘ve done it」的紋身,自己撕掉Teddy給我的警察檔案裏的12頁,塗黑了剩下來的內容,替自己制造了一個解不開的謎。追尋這個謎底,成了我生命的全部意義。

我重新和Teddy混在一起。他雖然幫過我,卻不是什麽好警察,私吞黑錢才是他的生存之道。Teddy把一切看在眼裏:「你不是尋仇嗎?好,那我就制造一個仇人給你去殺。」他把他的目標包裝成John G.,以至於讓我那個虛構的謎題竟然浮現出了謎底。他發財,而我以為我報了仇,從某種意義上來說,我們簡直就是最佳搭檔。

Teddy在那之後向我揭開了一切,告訴我Sammy沒有老婆,患糖尿病的其實是我的妻子。有那麽一瞬間,我千辛萬苦建構起來的世界似乎再次崩塌了。我追尋的,原來只是一個並不存在的幻影。可是,不,我不甘心接受。我要相信世界不是我想象出來的,我要相信我所做的事仍有意義,即使我不記得做了什麽。

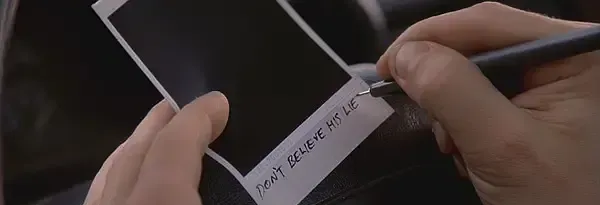

Teddy最不該做的,就是告訴我他的真名是John Gammell。原來他也可以是一個John G.。世界上有太多的John G.等待我去追殺了,所以我的幻象永遠也不會破滅。而Teddy就是接下來的第一個。我在Teddy的照片後面寫上「不要相信他的謊言」,還把Teddy的車牌作為John G.的特征紋在身上。這可以說是那時的我對後來的我設下的一個圈套。這個圈套一步步誘使後來的我追查出「Teddy就是John G.」的「真相」。很多電影愛拍多重人格,在那些電影裏,一個人的身體裏可以同時住著兩個靈魂。現在回想起來,遺忘癥把不同時間的我相互割裂了開來,未來的我其實活在過去的某個我寫下的劇本裏。這可以說是另外一種多重人格。

Teddy死了之後,是下一個JohnG.,在那之後,還有下一個……世上永遠都還有沒被殺死的John G.,而我的追尋也就永遠不會停止。於是,我陷入了一個詭異的輪回。很多恐怖故事都喜歡把這種輪回當作一種施加給有罪之人的懲罰。可它對於我來說是一種懲罰嗎?我記得一本書裏說過,所謂幸福的人生,就是兼顧當下的快樂和未來的意義。諷刺的是,身為一個沒有記憶的人,我永遠活在當下,而永遠輪回的復仇讓我的未來永遠充滿意義。這樣看來,那時的我竟然是一個幸福之人?對,一個殘破的靈魂,用這種扭曲的方式,找到了幸福。

我要向我的妻子懺悔:在那些日子裏,我瘋狂地追尋著一個並不存在的幻影,但其實我並不是想要為你復仇,我所迷戀的,只是那個追尋的過程,因為它讓我的生命重新變得有意義。我所做的那一切,都只是為了我自己。

那個並不存在的幻影,讓我覺得,我還活著。

文: @魏知超

一點私貨,我2020年出版的新書: