撰文 | 盧昌海

1896年10月,愛因斯坦進入瑞士的蘇黎世聯邦理工學院 (Federal Institute of Technology in Zurich,簡稱ETH——系目前的學院德文名Eidgenössische Technische Hochschule 的首字母縮寫) ,開始了他的「大學時代」,比他初次嘗試進入該學院晚了一年, 但比多數「應屆生」仍早了一年。

按照【愛因斯坦全集】編者的介紹,當時的蘇黎世聯邦理工學院共分7個系,愛因斯坦就讀的是旨在培養數學及科學教師的「第 6 系」 (Department VI),並且是其中以數學、物理、天文為方向的「6A 學部」 (Section VI A)。愛因斯坦入學那年,該學部共招了11名新生,其中包括後來成為愛因斯坦第一任妻子的米列娃·瑪麗克 (Mileva Marić),以及將在不止一個關鍵時期給予愛因斯坦極大幫助的馬塞爾·格羅斯曼 (Marcel Grossmann)。

在愛因斯坦的教授之中,則包含了當時任學部主任的數學家阿道夫·赫維茲 (Adolf Hurwitz),後來在相對論發展史上起到重要作用的數學家赫爾曼·閔考斯基 (Hermann Minkowski),以及當時主持數學和技術物理講席的物理學家海因裏希·佛烈德利赫·韋伯(Heinrich Friedrich Weber) [註1] 。

在本文中,我們來談談愛因斯坦與韋伯的關系——這是愛因斯坦與他的教授之間最有戲劇性的關系。

海因裏希·韋伯 (1843 ‒ 1912)

愛因斯坦與韋伯的關系有一個不錯的起點:我們在【愛因斯坦的初戀】一文的開篇曾經提到:1895 年 10 月, 比「應屆生」小兩歲的愛因斯坦被特許參加了蘇黎世聯邦理工學院的入學考試。那次考試雖因「偏科」而失敗,但由於數學和物理成績可觀,學院主管阿爾賓·赫佐格 (Albin Herzog) 親自建議愛因斯坦在阿爾高州 (Canton of Aargau) 的州立中學補完中學學業,然後再來學院。被愛因斯坦的數學和物理成績打動的除赫佐格外,還有一個人,那就是韋伯,他也親自給愛因斯坦提了建議,鼓勵他待在蘇黎世,並允許他旁聽自己的課。

雖然愛因斯坦采納的是赫佐格的建議,但韋伯的這份善意顯然給他留下了深刻印象,使他在晚年依然有所回憶。

這個不錯的起點在愛因斯坦進入蘇黎世聯邦理工學院之後,一度得到了維持。愛因斯坦選了韋伯講授的所有課程,且起碼在最初一段時間裏非常喜愛那些課程。這種喜愛在愛因斯坦的信件裏有清晰的體現。比如在1898 年2 月16 日給米列娃的信裏,愛因斯坦寫道:「韋伯高屋建瓴地講授了熱學 (溫度、熱量、熱運動、氣體動力理論),我一門接一門地期待著他的課程。」

愛因斯坦喜愛韋伯課程的另一個佐證是他留下的聽課筆記。在【愛因斯坦全集】第一卷所收錄的檔中, 篇幅最大的就是關於韋伯課程的聽課筆記,總計達 150 頁左右。哪怕用愛因斯坦一生的文字來衡量,除跟波蘭物理學家利奧波德·英費爾德 (Leopold Infeld) 合著的 The Evolution of Physics (【物理學的前進演化】) 一書外,這恐怕也是篇幅最大的「檔」 之一。如果考慮到愛因斯坦曾宣稱過自己不是那種「喜歡把課上講授的一切以一種有序的方式記錄下來」 的人,並且也確實沒有留下關於任何其他課程的同等篇幅的聽課筆記,他對韋伯課程的這種投入就顯得尤為特殊。

韋伯究竟講授過哪些課程呢?從【愛因斯坦全集】所收錄的愛因斯坦成績單上可看到以下課單:

老實講,對喜愛理論物理的人來說,這是一個相當乏味的課單。哪怕考慮到像相對論和量子論那樣的有趣理論尚未問世,以及理論物理與實驗物理在當時尚未正式「分家」,這個課單也是足夠乏味的——尤其是包含了那麽多大同小異,且顯著偏於技術的電學課程。雖然愛因斯坦當時對物理學的興趣尚未如後來那樣鮮明地偏於理論(在去世前一個多月所撰的簡短自述裏, 愛因斯坦稱自己當時「滿懷興趣地在韋伯教授的物理實驗室裏積極工作」), 但他終究是未來的理論物理大師, 在這樣一系列顯著偏於技術的課程面前不太意外地「半途而廢」了, 沒能「一門接一門地期待」 到最後。

愛因斯坦對韋伯課程的「半途而廢」還有一個很具體的原因, 那就是:韋伯的電學課程在理論方面相當陳舊,只涵蓋到德國物理學家兼醫生赫爾曼·馮·亥姆霍茲(Hermann von Helmholtz)的電磁理論,頂多算是電磁理論的「半成品」,而完全沒有涉及愛因斯坦自中學後期開始就深感興趣的麥克斯韋電磁理論 [註2] 。韋伯電學課程的這種陳舊性應該不是偶然的,因為亥姆霍茲研究電磁理論的一個主要時期是19世紀70年代初,而韋伯當時恰好是亥姆霍茲的助手,從而無可避免地受到後者的「熏陶」。另一方面,自19世紀80年代後期開始,韋伯已基本不做研究,跟理論前沿的脫節也就日益擴大了。在蘇黎世聯邦理工學院期間,韋伯醉心的是物理研究所的建設,發表的文章則多為技術報告。愛因斯坦在校的那幾年,韋伯只發表了一篇稱得上科學論文的文章,是關於交流電的。內容的陳舊破壞了愛因斯坦對韋伯課程的喜愛, 代之以的則是他一向擅長的自學——或者用他自己的話說, 他開始「經常翹課, 懷著神聖的熱忱在家研習理論物理大師的著作」。

至此, 愛因斯坦與韋伯的關系結束了「蜜月期」,並開始漸漸走向惡化。

據瑞士作家卡爾·西利格(Carl Seelig)記敘,韋伯曾對愛因斯坦說過:「你是個聰明的孩子,愛因斯坦,一個非常聰明的孩子。但你有一個很大的缺點,就是讓人難以教你。」西利格是愛因斯坦的早期傳記作家之一,有幸直接采訪過愛因斯坦及他的若幹親友,他的愛因斯坦傳記的早期版本曾得到過愛因斯坦本人的贊許,從而被視為原始資料。也因此,他所記敘的韋伯對愛因斯坦的這句評論被廣為引述。在我留意到過的關於韋伯對愛因斯坦觀感的所有資料裏,這是唯一以韋伯言論的形式記敘下來的——雖然想必是出自愛因斯坦的轉述。

關於韋伯對愛因斯坦觀感的其他資料則更為間接,且要麽是第三方視角,要麽是基於對兩人交往結果的「執果求因」式的推測。前者比如西利格所記敘的,韋伯對愛因斯坦總是叫他 「韋伯先生」而不是「教授先生」不甚滿意 [註3] 。後者的例子則是愛因斯坦和米列娃的畢業論文在韋伯那裏得到了全班最低的兩個分數,以及韋伯曾以紙張不合格為由讓愛因斯坦將整篇論文重抄了一遍。這些都被推測為是韋伯對愛因斯坦觀感惡化所致。不過,這些「執果求因」 式的推測顯然都有商榷余地而並非鐵證。比如拿愛因斯坦和米列娃的畢業論文分數來說,雖能推測為韋伯對愛因斯坦觀感惡化所致,卻也完全有可能是實事求是。因為愛因斯坦和米列娃畢業時的平均成績也是全班最低的,跟畢業論文的分數排序相一致。而且愛因斯坦後來在1952年4月8日給西利格的信裏自己也表示,「我和我第一任妻子的畢業論文是關於熱傳導的,對我來說毫無興趣且不值一提。」

愛因斯坦與韋伯關系的另一類資料則來自愛因斯坦。托信件被後人悉心匯集的名人效應之福,那類資料多為信件,故有更高的可信度——起碼代表了寫信之時愛因斯坦對韋伯的真實觀感,且不至於因轉述而失真。那觀感中的惡感部份基本集中在找工作方面。

【愛因斯坦全集】所收錄的這方面的最早信件是 1901 年 3 月 23 日給米列娃的信。當時愛因斯坦剛向哥廷根大學(University of Göttingen)的實驗物理學家愛德華·歷克(Eduard Riecke)遞交了求職申請,申請後者1901-1902年度的助教職位。但在給米列娃的這封信裏, 他卻表示對這一申請不太抱希望,因為「我很難相信韋伯會放過這樣一個好機會, 而不幹點什麽勾當。」

愛因斯坦為什麽會用這種充滿惡感的語氣,猜疑韋伯會在他找工作一事上「幹點什麽勾當」?最可能的原因被認為是愛因斯坦 1900 年夏天從蘇黎世聯邦理工學院畢業後,沒能申請到韋伯本人的助教職位。沒能申請到韋伯本人的助教職位之所以會讓愛因斯坦在後來找工作時對韋伯產生猜疑,則是因為聯邦理工學院的教授每年都要招不少助教,而物理專業的學生由於數目較少,「物以稀為貴」,畢業後只要自己願意,大都不難在學院內找到助教職位。但愛因斯坦卻遭遇了「滑鐵盧」。尤其是,作為其畢業論文導師的韋伯明明也招助教,卻偏偏不招愛因斯坦,而是到機械工程專業去招——且還招了兩名!

給米列娃寫這封信的時候,愛因斯坦「畢業即失業」已有數月,對助教職位的期盼實已如久旱盼甘霖,雖在信中表示對申請歷克的助教職位不太抱希望,實際上的期盼還是溢於言表的——因為在信的後面部份,愛因斯坦說起他在旅行時遇見一位曾在哥廷根大學學習過的年輕人,立刻向後者打聽那裏的情形,並得知 「歷克是一位非常友善開朗的紳士,如果成為他的助教,我將不需要做什麽事情……」

只可惜期盼越熱切,落空就越失望,而韋伯作為愛因斯坦的猜疑物件,「收獲」到的惡感也就越強烈。申請歷克的助教職位一事很快就落空了。在 1901 年 3 月 27 日給米列娃的信裏, 愛因斯坦寫道:「歷克的拒絕並不讓我吃驚,而且我堅信問題是出在韋伯身上。」愛因斯坦並且將韋伯的角色「普遍化」,表示「在這種情形下,我相信再給教授寫信也是毫無意義的,因為我相信一旦事情有了足夠的進展,他們全都會向韋伯打聽資訊,而韋伯會再次提供不好的評語。」稍後,在 1901 年 4 月 14 日給格羅斯曼的信裏,愛因斯坦再次抨擊了韋伯,稱如果不是韋伯從中作祟,自己應該早就找到工作了。當然,愛因斯坦不是「祥林嫂」,在反復抱怨的同時也並未喪失幽默,在給格羅斯曼的信裏寫了一句有趣的自嘲之語:「上帝創造了驢子,並給了他一張厚皮。」

愛因斯坦對韋伯的惡感不僅強烈,而且維持了很久——甚至沒有因韋伯的去世而消弭。

1912 年 5 月 24 日,距離愛因斯坦的畢業和失業已超過 10 年,68 歲的韋伯在蘇黎世去世。這 10 年來,愛因斯坦的聲望在快速上升。韋伯去世前不久,昔日連助教職位都申請不到的愛因斯坦被蘇黎世聯邦理工學院聘為教授,擬於秋天回母校任職。得知韋伯的死訊後,在 6 月初給蘇黎世大學(University of Zurich)的好友海因裏希·倉格爾(Heinrich Zangger)的信裏, 愛因斯坦以一種被荷蘭裔美國物理學家亞伯拉罕·派斯(Abraham Pais)稱之為「很不尋常」的口吻寫下了評語:「韋伯的死對聯邦理工學院是一件好事」。6月12日,在給曾擔任過自己第一任助教的德國物理學家路德維希·霍普夫(Ludwig Hopf)的信裏,愛因斯坦對即將重返蘇黎世表示高興,並寫道:「兇惡的韋伯已在那裏死去,因此從個人觀點來看也是非常愉快的。」

派斯稱愛因斯坦的口吻「很不尋常」是委婉的說法,那口吻完全稱得上是刻薄。那樣的刻薄相對於公眾心目中的愛因斯坦形象幾乎是一種顛覆,對韋伯也相當不公。

韋伯並不是著名科學家, 哪怕在幾十巨冊的 Dictionary of Scientific Biography (【科學傳記辭典】)中也輪不上一個詞條。知道韋伯名字的人大都要麽是將他混淆為同名的其他科學家, 要麽是因為他跟愛因斯坦的恩怨, 鮮有知道其他的。但盡管不著名,韋伯對蘇黎世聯邦理工學院的貢獻卻並不小,尤其是為物理研究所的建設立下過汗馬功勞。「韋伯的死對聯邦理工學院是一件好事」那樣的刻薄評語是非常情緒化並且有欠思考的。不過另一方面,友朋間的信件畢竟是私語,情緒與理性的相對比例及深思熟慮的程度本就跟公開言論是很不相同的。拿這種私語來評價韋伯固然不公,以之來反評愛因斯坦也不免會脫離語境。如果讓愛因斯坦寫一篇公開訃告來評價韋伯,口吻應該會完全不同。事實上,我們在後文中將會看到,即便在書信裏,時間很可能也最終沖淡了愛因斯坦對韋伯的惡感,使他在晚年寫下了完全不同——有可能更接近理性——的評語。

愛因斯坦就讀時的蘇黎世聯邦理工學院的物理研究所

從韋伯與愛因斯坦彼此觀感的相互對比中,可以看到一個特點,那就是愛因斯坦對韋伯的觀感比韋伯對愛因斯坦的負面得多——稱得上是惡感,但產生的時間則較晚,有可能是始於找工作方面——尤其是申請歷克的助教職位時——的猜疑。在那之前,盡管韋伯對愛因斯坦的觀感——從上文引述過的種種跡象來看——已有所惡化,在愛因斯坦的信件裏卻並未顯示出對等的惡化。甚至在愛因斯坦沒能申請到韋伯本人的助教職位後,愛因斯坦信件涉及韋伯的幾處也並未即刻流露出惡感。

比如在1900年8月1日給米列娃的信裏, 愛因斯坦提到韋伯時用了「我們親愛的韋伯」這樣的稱謂——哪怕是戲謔,起碼也談不上惡感。不僅如此,在畢業後的一段時間裏,愛因斯坦一度仍打算利用韋伯的實驗室,甚至以韋伯為導師從事博士論文研究。在1900年夏末給米列娃的一封信裏, 愛因斯坦提到自己正在研究湯姆生效應(Thomson effect),並表示「我們無論如何都要跟韋伯保持良好關系,因為他的實驗室是最好的,並且器材也是最好的」。【愛因斯坦全集】所收錄的一份1900 年10月的蘇黎世(Zurich)「市民資格申請表」 上, 也記錄著愛因斯坦正在韋伯的指導下從事博士論文研究。

這些都顯示,從愛因斯坦這方來說,起碼直到 1900 年秋天,他與韋伯仍維持著大體正常的關系。

從現存的資料看,這種關系是在申請歷克的助教職位前後,才快速轉變了。除上文引述過的那幾封充滿惡感的信件外,關系轉變的另一個跡象是愛因斯坦很快就放棄了以韋伯為導師從事博士論文研究。在上文提到過的1901年4 月14日給格羅斯曼的信裏,愛因斯坦表示將改換博士論文的課題。相應地,愛因斯坦博士論文的導師也因課題的改換而變更了:由韋伯換成了蘇黎世大學的實驗物理學家阿爾弗雷德·基利納(Alfred Kleiner) [註4] 。雖沒有很確鑿的文字證據,但一般認為,除課題本身方面的可能緣故外,愛因斯坦博士論文課題和導師的這一改換, 起碼部份地是因為與韋伯關系的惡化。

介紹完了愛因斯坦與韋伯的關系惡化,不妨略作一點議論。議論的話題是:愛因斯坦在找工作方面對韋伯的猜疑究竟有沒有道理?對此,我的看法是:這種猜疑就韋伯可能起到的作用而言應該不是電洞來風。因為韋伯作為愛因斯坦的畢業論文導師,及專業上的主要教授,在愛因斯坦申請助教時,確實處於愛因斯坦所說的「一旦事情有了足夠的進展,他們全都會向韋伯打聽資訊」的位置上。而從前文介紹過的韋伯對愛因斯坦的觀感來看,韋伯也確實有可能會如愛因斯坦所猜疑的,「提供不好的評語」。只不過,那些評語是否出於惡意——即如愛因斯坦所言的「幹點什麽勾當」,則大可商榷。因為正如愛因斯坦和米列娃的畢業論文分數——如前文所述——有可能是實事求是,「提供不好的評語」也有可能只是實事求是。事實上, 愛因斯坦的中小學成績雖不錯,在蘇黎世聯邦理工學院的成績則確實很一般。在他畢業那年(1900年),班上共有五名學生畢業,愛因斯坦的平均成績位居第四,只比沒拿到文憑的米列娃高。換句話說, 愛因斯坦是那年成功畢業的四名學生中成績最差的。韋伯哪怕實話實說, 恐怕也會影響他的助教申請,卻很難說成是「幹點什麽勾當」。

當然,以愛因斯坦日後的成就來衡量,我們可以「馬後炮」式地認為韋伯沒有眼光,甚至可以認為蘇黎世聯邦理工學院的考評制度不足以發現天才。但這些終究不能用來怪罪韋伯。不僅如此,具體到讓愛因斯坦耿耿於懷的申請歷克助教職位失敗一事上,韋伯的角色可能更是無辜。因為歷克對助教的要求之中有一條是有博士學位,而愛因斯坦當時並無博士學位(他直到1906年初才拿到博士學位)。因此無論韋伯做過什麽,或沒做什麽,愛因斯坦本就沒什麽希望獲得歷克的助教職位。

隨著博士論文課題和導師的改換,及找工作階段的結束,愛因斯坦與韋伯的直接交往就基本結束了。但韋伯作為愛因斯坦大學四年最主要的,且一度傾慕過的物理教授,兩人的關系在學術層面上是「藕斷絲連」的。比如【愛因斯坦全集】的編者在一篇題為「愛因斯坦論熱、 電及輻射現象」(Einstein on Thermal, Electrical, and Radiation Phenomena)的編者按中就認為,愛因斯坦對熱學、電磁理論及輻射現象的持久興趣有可能是受了韋伯的影響,因為這些都是韋伯從事過研究,且在課上講授過的領域。當然,這種影響是很難確切界定的,比如愛因斯坦對電磁理論的興趣早在中學後期就有了,範圍則超出了韋伯的課程 (因後者不包含麥克斯韋電磁理論),甚至是 「翹」 了韋伯的課去自學的,因此起碼在這一領域,韋伯的影響也許並不大。但韋伯對愛因斯坦的某些興趣領域或研究方向產生過影響,或起到過推波助瀾的作用, 是完全可能的。

比如愛因斯坦對固體比熱的研究,或許就可視為這種影響的一個例子。那項研究是在一個韋伯擅長的領域裏,參照了韋伯的實驗數據,並且解釋了韋伯的觀測結果。

19世紀70年代早期,韋伯對碳、硼、矽等元素的比熱進行了實驗研究,結果發現了——確切說是以較系統的方式證實了前人註意到過的——某些反常性質,比如(鉆石形態下的)碳的摩爾熱容(molar heat capacity)在溫度從零下 100 攝氏度 (‒100°C) 到 (零上) 1,000 攝氏度 (1,000°C) 的變化範圍內,會大幅改變十幾倍。這種性質之所以稱為反常性質,是因為它跟法國物理學家皮埃爾·杜隆(Pierre Dulong)和阿列克西·珀蒂(Alexis Petit)於1819 年發現的所謂杜隆‒珀蒂定律(Dulong‒Petit law)相矛盾。

用現代術語來表述,杜隆‒珀蒂定律表明很多元素的固體摩爾熱容是一個常數,數值約為 6卡·度‒1·摩爾‒1 [註5] 。很明顯,韋伯觀測到的(鉆石形態下的)碳的摩爾熱容的大幅改變不符合杜隆‒珀蒂定律。更具體地說,韋伯發現,(鉆石形態下的)碳的摩爾熱容在低溫和常溫下顯著低於杜隆‒珀蒂定律的預期(且溫度越低, 摩爾熱容越小),但溫度高到一定程度(1,000 攝氏度以上)後,則顯示出逼近杜隆‒珀蒂定律的趨勢。

韋伯的這一觀測結果在當時是一種無法解釋的反常。韋伯之後,其他物理學家也在同類研究中證實了韋伯的觀測結果。這些確然無疑地顯示出某些元素的固體摩爾熱容在特定的(因材料而異的)低溫範圍內小於杜隆‒珀蒂定律的預期。另一方面,跟韋伯的實驗大體同期,奧地利物理學家路德維希·波茲曼(Ludwig Boltzmann) 從經典統計物理的角度推匯出了杜隆‒珀蒂定律,將之由一個單純的經驗規律提升為了具有理論依據的定律 [註6] 。

一方面是實驗上確然無疑的反常,另一方面是經驗規律獲得了理論依據,這一矛盾背後究竟隱藏著什麽玄機?解釋這一疑問的正是愛因斯坦。

1906年11月,愛因斯坦向德國【物理年鑒】( Annalen der Physik )送出了一篇題為 「普朗克的輻射理論和比熱理論」(Die Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der spezifischen Wärme)的論文,將德國物理學家馬克斯·普朗克 (Max Planck)1900 年提出的量子化假設運用到了統計物理中,不僅定性而且近乎定量地解釋了韋伯的觀測結果,從而解決了上述矛盾 [註7] 。

在這篇論文中,愛因斯坦提出,普朗克的輻射理論對物質與輻射之間的能量交換施加了(量子化)限制,這一限制跟經典的分子運動論是不相容的,因此有必要修正分子運動論。不僅如此,「如果普朗克的輻射理論觸及了事物的核心,那麽必然可以預期,當前的分子運動論與經驗的矛盾在熱理論的其他方面也會出現」。而韋伯在固體比熱方面的觀測結果與杜隆‒珀蒂定律的矛盾正是被愛因斯坦捕捉到的「在熱理論的其他方面也會出現」的「分子運動論與經驗的矛盾」的例子。

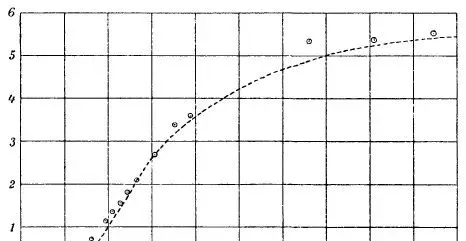

在這篇論文中,愛因斯坦用列表的方式參照了韋伯的實驗數據(「我用了 H. F. 韋伯的實驗結果」), 並且給出了自己的理論與韋伯的實驗數據之間的擬合曲線(見下圖)。在愛因斯坦的所有論文中,以包含數據列表及擬合曲線那樣的詳盡方式討論實驗結果是很少有的。愛因斯坦的這篇論文與為他贏得 1921 年諾貝爾物理學獎的光電效應論文相似,都屬於最早運用量子化假設解決物理問題的成功嘗試,是量子論發展史上的先驅性論文。也因此,愛因斯坦是繼普朗克本人之後最早涉足量子論的物理學家,是量子論最重要的先驅之一。

愛因斯坦理論與韋伯實驗的擬合

上圖就是愛因斯坦在論文中給出的他的理論與韋伯的實驗數據之間的擬合曲線,針對的是(鉆石形態下的)碳,縱軸是摩爾熱容(以「卡·度‒1·摩爾‒1」為單位),橫軸對應的是無因次組合 kT/hν——其中k是波茲曼常數(Boltzmann constant),T是絕對溫標下的溫度,h是普朗克常數,ν是原子振動頻率 [註8] 。圖中的曲線來自愛因斯坦的理論,小圓圈標示的則是韋伯的實驗數據。

關於愛因斯坦與韋伯的關系,到這裏就基本談完了。在結束本文之前,最後再補充一點, 那就是愛因斯坦對韋伯的惡感雖維持了很久,甚至頗為小器地沒有因韋伯的去世而消弭,但最終很可能還是被時間沖淡了。這種沖淡的一個跡象是1950年4月24日愛因斯坦給昔日同學之一的沃特·萊克(Walter Leich)的一封信 [註9] 。在那封信裏,愛因斯坦表示:「我很敬重韋伯, 他是一位有才華的教師。」

自1901 年以來,這樣毫無保留的誇贊真是久違了。

此外,本文開篇提到的愛因斯坦與韋伯關系的「不錯的起點」是出自愛因斯坦去世前一個多月所撰的簡短自述。在那篇自述中,愛因斯坦只字未提惡感,卻在談及當年的入學考試失敗時,特意記下了韋伯的善意:「令我安慰的是,物理學家韋伯讓人告訴我,如果我待在蘇黎世,就可以去聽他的課。」在我讀過的資料中,愛因斯坦的這一記敘似乎是此事傳諸後世的唯一源泉 [註10] 。

相較於1901年和1912年的那些充滿惡感的文字,愛因斯坦在上述晚年文字裏談到韋伯時,側重點完全變了。因此很可能,愛因斯坦與韋伯的「歷史問題」在愛因斯坦晚年時終於冰消雲散了。

註釋

1. 外國人名的中間名 (middle name) 無論在原名還是轉譯裏通常都可省略,不過對韋伯有必要破例。因為碰巧有一位德國數學家叫作海因裏希·馬丁·韋伯 (Heinrich Martin Weber), 若省略中間名,就跟海因裏希·佛烈德利赫·韋伯一樣了。更易混淆的是,這位數學家的生卒年份分別為 1842年 和 1913 年,跟海因裏希·佛烈德利赫·韋伯的極為相近 (後者的生卒年份分別為 1843 年和 1912 年), 而且這位數學家也在蘇黎世聯邦理工學院教過書 (不過跟愛因斯坦在那裏的就讀時間並無交集)!

2. 關於愛因斯坦中學後期對麥克斯韋電磁理論的興趣,可參閱拙作 【愛因斯坦的少作】。

3. 這種雞毛蒜皮的事情也值得一提,有可能是因為韋伯是德國人。這種註重稱謂的習慣是一些老派德國教授的「通病」。拙作「讓包立敬重的三個半物理學家」曾提到過這方面的一則「八卦」:美國物理學家約翰·馮·弗萊克 (John Van Vleck) 年輕時曾見過德國物理學家阿諾·索末菲 (Arnold Sommerfeld),第一次見到時,他打招呼說:「早上好, 索末菲先生」,索末菲未予理會;第二次見到時,他打招呼說:「早上好,教授先生」,索末菲只是淡淡笑了笑;直到後來當他打招呼說 「早上好, 樞密顧問先生」時, 索末菲才贊許地回答道:「你的德語進步很快啊。」看來索末菲在稱謂上的「門檻」 比韋伯更高——當然, 索末菲的聲望也絕非韋伯可比。

4. 關於愛因斯坦的博士論文,有必要補充一些背景資訊:蘇黎世聯邦理工學院當時並不授予博士學位 (該學院直到 1909 年才開始授予博士學位),但該學院的學生可向蘇黎世大學 (University of Zurich) 申請博士學位。因此愛因斯坦無論以韋伯還是基利納為導師,其博士學位都是要向蘇黎世大學申請的。愛因斯坦博士論文的課題後來再次改換過,拿到學位的時間則是 1906 年 1 月,但導師仍是基利納。不過, 基利納雖被列為愛因斯坦的博士論文導師 (這頭銜是何等顯赫啊),其實只是愛因斯坦博士論文的審稿人或推薦人,而並未真正指導過愛因斯坦的博士論文研究。

5. 在國際單位制下則約為 25焦耳·度‒1·摩爾‒‒1 (25 J·K‒1·mol‒1)。順便也補充一些背景資訊:杜隆和珀蒂主要是透過研究十幾種金屬在常溫常壓下的摩爾熱容發現杜隆‒珀蒂定律的,他們一度希望,該定律不止適用於固體,也適用於氣體。但幾年後,這一希望的後面 (即氣體) 部份就破滅了 (氣體的摩爾熱容雖也有一定規律,卻並不符合杜隆‒珀蒂定律),最終則連前面 (即固體) 部份也被發現只具很有限的適用性。

6. 對於學過經典統計物理的讀者,杜隆‒珀蒂定律的理論依據是直截了當的,即:杜隆‒珀蒂定律是能量均分定理 (equipartition theorem) 的簡單推論。波茲曼的推導本質上正是指出了這一點。

7. 之所以用了「近乎定量」 這一修飾語,是因為愛因斯坦的論文包含了一些簡化假設 (比如假設了所有原子的運動都是相同頻率的簡諧振動),從而使其所給出的摩爾熱容在極低溫下的理論行為跟實驗有小幅而系統的偏差。這一偏差後來於1912 年被荷蘭物理學家彼得·德拜 (Peter Debye) 所修正。

8. 順便說一下,派斯在 Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein (【上帝是微妙的:艾拔·愛因斯坦的科學與人生】)一書中參照這幅圖時, 在文字說明中將橫軸對應的無因次組合錯成了 hν/kT。

9. 萊克的生平資訊很少,愛因斯坦給他的這封信倒是小有名氣,其原件於 2019 年被佳士得拍賣行 (Christie's) 估價為30,000‒50,000 英鎊。據佳士得提供的拍賣品介紹,萊克於1896‒1898 年間是愛因斯坦在蘇黎世聯邦理工學院的同學,之後離開歐洲到了美國。

10.【愛因斯坦全集】的編者在提及此事時引述的就是這一記敘,之後的愛因斯坦傳記提及此事時則要麽也引愛因斯坦的這一記敘,要麽轉引【愛因斯坦全集】,或相互層層轉引。而問世於這一記敘之前的資料, 在我印象裏則從未提過此事。

參考文獻

[1] A. Calaprice, et al., An Einstein Encyclopedia, (Princeton University Press, 2015). R. W. Clark, Einstein: The Life and Times, (Avon Books, 1971).

[2] A. Einstein, The Collected Papers of Albert Einstein (vol. 1-15), (Princeton University Press, 1987-2018).

[3] A. Fölsing, Albert Einstein: A Biography, (Penguin Books Ltd., 1997).

[4] P. Frank, Einstein: His Life and Times, (Alfred A. Knopf, Inc., 1947).

[5] H. Gutfreund and J. Renn, Einstein on Einstein: Autobiographical and Scientific Reflections, (Princeton University Press, 2020).

[6] W. Isaacson, Einstein: His Life and Universe, (Simon & Schuster, 2007).

[7] M. Jammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics, (McGraw-Hill, 1966).

[8] A. Pais, Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein, (Oxford University Press, 1982).

[9] G. Weinstein, Albert Einstein at the Zürich Polytechnic, arXiv:1205.4335 [physics.hist-ph].

[10] G. Weinstein, Biographies of Albert Einstein – Mastermind of Theoretical Physics, arXiv:1205.5539 [physics.hist-ph].