容我先说一句卧槽。

真是个反思习惯性设计以及身体感知的好问题,向提问者致敬。

能够在建造结果之中体现的,首先应当是同手用工具密切相关的空间与构件。

比如防御工事或城堡中的螺旋楼梯:因绝大部分人惯用右手使兵刃,故而目前大部分螺旋梯方向为顺时针上升,这样在上方防守时胳膊仍为内弯,而下方攻击者则需要反手进攻,利于防卫;若所有人惯用左手,则螺旋梯方向将变为逆时针上升;

比如同阅读书写或绘图相关的书房、工作室的布置。原本桌之左侧为光源,在变为左手惯用的情况下,为不挡光,当去对面而坐,将空间变为右侧光源,以便进行相关操作;

工作室的光源变换会进一步导致美术馆尤其雕塑馆的布光方向变换——因通常为右手操作,光源于左侧,所以在展览不对称之雕塑时,有条件的情况下将光源尽可能布置于雕塑左侧可获得最接近曾经在创作者视觉内的理想之效果。若自古便为左手惯用,则布光之方向自右方更为合适。

这些是空间上的变换,对更细微的构件也会产生一定的影响。

比如石作。

尽管官式建筑在重要位置极力讲求对称、中正,但仍有无法顾及到的不对称之处,比如鼓镜柱础上的加工之痕迹。

几乎绝大部分鼓镜的加工痕迹均为逆时针上旋(少部分方向不定,极少部分为顺时针)。这是因为在制作鼓镜之时,需将方形石料一面画上圆形,而后逐步将多余面剔除,形成自圆向方的均匀过渡。这种制作的过程名为錾凿,工匠一手使锤一手使錾,沿着一定倾斜角度将多余部分打掉。由于绝大多数工匠惯用右手,其精度、力度均比左手大,于是右手使锤敲击左手的錾,从圆弧边缘向斜下方锤打。由于使用锤时手臂向内收较向外撇更易于控制,故而最终形成自右上向左下的细密凿痕,配合圆形体量,自然变为逆时针上旋的状态。而若工匠均惯用左手,则该痕迹应当顺时针上旋为主。

而部分考古遗址也将发生方向上的置换。

按照杨鸿勋及王鲁民的研究,

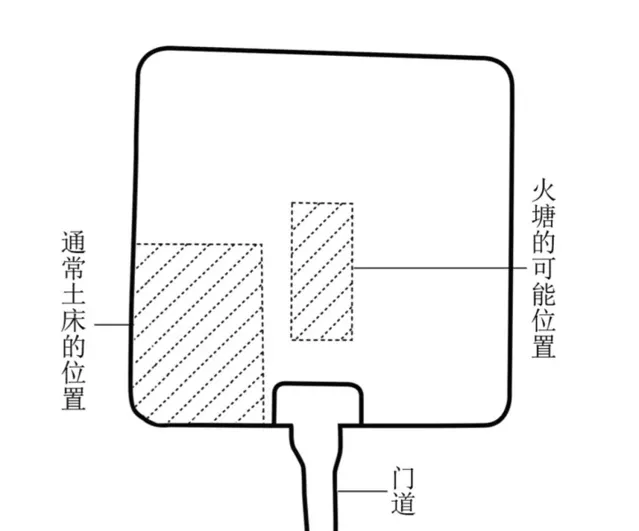

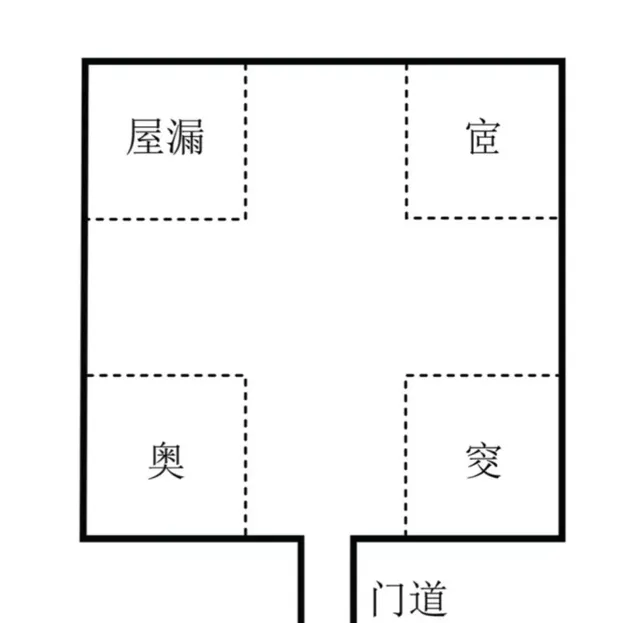

……在陕西西安半坡仰韶文化遗址的半穴居中,许多实例进门的右手,也就是坐北朝南房子的东南隅,多发现炊具杂物,显示出这一位置惯为食物、用具的存放处;而在房间的东北隅,则常见破碎的陶器,这是惯常在此进行日间家务活动的表达;房间的西南隅,未发现贮藏踪迹,在稍晚的遗址中,这部分居住面多略为高起,表面坚硬、光洁,并有多次烧烤的迹象,应是炕的雏形,即这种半穴居的西南隅为常规的睡眠之处。……在建筑坐北朝南的情况下,进门后的左侧就是房子的西南隅。之所以在西南隅睡卧,是因为在这种半穴居的火塘的后方,即房子的东北隅与西北隅,是人进入房间一眼就能看全的地方,缺乏隐蔽性,睡眠时人最缺乏防御能力,也不希望被别人打搅。如果入口的右侧即房子的东南隅成了放置物品的地方,那么,入口的左侧即房子的西南隅就是这种房子内剩下的相对隐蔽的地方。于是,在特定气候条件下的右撇子的随手一放,就决定了仰韶文化的坐北朝南的半穴居房间中的西南隅成了相对固定的睡卧之处。——【营国:东汉以前华夏聚落景观规制与秩序】王鲁民

一旦惯用手发生改变,则各处方位均将相继发生颠倒、各处方位之命名也将随之变换,而这些命名同风俗乃至居住文化上的联系将发生无法预估的变化,继而影响建筑文化。

所以,或许这个问题的关键之处不在于作为个体的部分设计师是否为左撇子,而在于当制作者与使用者的惯用手变换时,很多规则的底层逻辑会改变。最简单比如文字的阅读与书写方向(竖排的设计逻辑为阅读逻辑,单手卷起阅读,右手执笔左手持握时文字自上而下、自右而左,自左向右翻最为合适,而横排时则注重书写逻辑,右手执笔自左向右书写不会蹭到墨迹。若习惯用手变换,则整体方向或将大概率翻转。)、尺的刻度方向(自右向左划线决定了初始刻度将位于右侧)、图纸的标注方向(自尺之刻度而来)、螺丝阀门等的旋转方向(顺时针或逆时针取决于手的向下用力方向)等。

尽管纯粹从技术上反推,之后的差别可能在建造结果中依然体现不大(尤其在工业化大生产之后的建筑或公共建筑上我们或许很难发现区别),但其发展的过程将可能有我们无法预知的很多变数吧。

毕竟相关使用的身体、与相关设计的图学,无论哪一个发生重大变化,相关建造及文化的变化总归会发生。