「用AI復活已故之人,是可以允許的嗎?」

關於AI如何復原人的形象和聲音,在此刻已經不是新鮮的事了。

仔細想想,從AI第一次大範圍地震撼互聯網開始,也就短短半年,大家對AI的看法已經變成「哦這個也能幹了,還有別的嗎?」

想象中大範圍取代人類的事也沒有發生,反正失業率本來也擺在那裏,不用ai我們自己就能完蛋對吧?

倒是在下體領域,對ai的討論會和諧很多。大家對奧數魔刃或澀圖圈內層出不窮的ai代工態度並不激烈,直到有人悄悄上傳一本ai畫的本子並且沖到榜單前三十……

(嘛……)

就,從誕生開始,AI這個東西和整蠱、反串以及鬼畜連結的無比緊密,好像我們的世界裏很久沒有這麽一件天生內建荒誕詼諧氣質的事件了——AI能不能替換人或者改善世界先往後稍一稍,對於互聯網,AI目前最大的貢獻是memes。

而在所有AI整的活裏,大煉活人無疑是最狠的那個——劍魔可以變成雌小鬼,川寶可以猛看百合動畫,馬老師可以擺弄著蝴蝶步交叉還擊MMA英國大力士。

如果你稍微關註一些科技新聞,就能發現史丹福大學上周還發表了論文,介紹他們用大語言模型實作了一個有二十五個自由自在生活的ai的小鎮,每天呈現自己吃喝拉撒談戀愛的日常,如果你技術水平線上,也可以幫他們搭建不同的世界觀試試看。

到了這一步,甚至有股古早年代MUD遊戲的味兒了。

(從這個角度來講,ai偶像選秀指日可待,

既隨機又虛擬,可以把你的愛凸顯的非常純粹)

那,眾所周知,在一切技術領域的敘事中,大煉活人都是最禁忌的那個,在ai領域也莫能外,前兩天,有人整了個復活【我推的孩子】裏愛醬的活,讓那個想要分清愛和欺騙的偶像能再一次歌唱:

而如果你是個老沖浪選手,那你也一定見過「和父親的幽靈比賽賽車」這個感人至深的故事。

這兩件事,都很微妙的站在了有些禁忌的道德議題的邊緣。

所以當一位名為「吳伍六」的使用者,用AI工具生成出他過世親人的虛擬數碼人之後,一個被呼喚很久的經典嚴肅議題終於開始大範圍討論——

「用AI復活已故之人,是可以允許的嗎?」

這個問題可以推出諸多變種,比如用AI完美還原個人音色、相貌和話語習慣,從死者留存在世界上的符號裏,拼湊出的那個慰藉生者的東西,到底是什麽呢?

再比如用AI還原到什麽地步,才能不算做「褻瀆」或「不尊重」呢?

AI復原不是影音或者物象的簡單補缺,而是動用我們語言世界裏的部份常識或邏輯,來重塑生者的 存在 ,你大可以接著和ta對話,甚至可以驅役ta做其生前遺憾之事,帶ta看海,給ta分享日常,告訴ta你的遺憾、愛或者恨。

讓人不安的地方是,AI就像一個隨機模糊的圖片壓縮機,你永遠不知道它輸出的那個形象相比本體壓縮了多少、模糊了多少又偏離了多少,可能這也是很多人最害怕的一點,不是不夠像,而是它會反過來指認出你對死者不可知的那部份——而這些已經永遠不可能再為你所知了。

(特德姜的論點是,ChatGPT本身就是

互聯網的一份保真度存疑的JPEG)

它更意味著一種多少有些自欺的嘗試——無論怎麽偽造隨機的問答,逝者畢竟已逝。但如果從這一點嚴格地出發,似乎所有的紀念都避免不了同一個問題:逝者畢竟已逝,你懷念的究竟是什麽呢?不論回答是什麽,這個問題都可以無止境地問下去。

粗略地說,AI轉生引發的倫理憂慮和焦慮(這個詞最近好像出現在所有事情上),無論是擔心褻瀆、擔心虛無、擔心生者家屬的接受度,都可以從這一點出發。

對還沒死的人來說,死亡是一種強烈的定形定影,也是一種蓋棺定論的象征。人各有各的死法,面對死亡這樣那樣的看法最後形成的也不是什麽結論,而是前提——我們可以站在死亡面前回溯,假裝自己理解了死者的生與活。

可能這些AI轉生帶來的疑慮是,死如果真的是一個事件,那我們要如何紀念死亡?

當然,這個問題也可以變型成或許更有意思也更唯一的問法:

我死之後,你要怎麽紀念我?

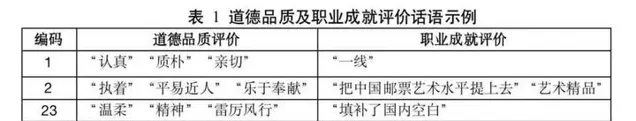

在十九世紀的時候,人死會在報紙上發訃告,著重交代的是生者的身份,政治成就或者財富;後來,我們制作一些紀錄片,用攝影、導演和剪輯的共同努力,來把一段人的人生制造成可供理解的故事;再後來我們用ai的自動性,維持一個生命幻覺。

在死亡故事的另一端,是對禁忌倫理的挑戰和突破,你要是個單口喜劇的忠實愛好者,肯定看過不計其數的地獄段子,Louis CK說他可以把屍體放在一個房間裏,隨便什麽人進去做什麽事情都可以,用他的耳朵打膠,對著屍體撒尿,他不在乎;Ricky Gervais說他好朋友的外婆死了,他不知道怎麽安慰,於是問他「屍體燒成煙霧的時候你覺得苦澀嗎?」他朋友點頭,於是他接著問:「那你剛剛嘗到了她的陰蒂。」

這些地獄笑話戳穿了懷念在其溫情、體面的許諾背後尖銳的東西:人已經死了,只有活著的你需要這種表態。

但是在更基礎的層面上,這些笑話其實和AI轉生以及對這些事憤怒的人最後說明的都差不多是同一件事:我們總得做點什麽對吧?在死亡面前發表一些看法,制造一些故事,呈現一些影像,書寫一些文字,就好像在一支天平上增減砝碼,來試探另一端的虛空一樣。

事情好像變了很多,又好像沒有,人人向死而生,但從來不理解什麽是死。