2023一開年,便迎來了豆瓣9.1分的大熱劇【狂飆】。

2023一開年,便迎來了豆瓣9.1分的大熱劇【狂飆】。

飾演涉黑頭目高啟強的演員張頌文,因其出神入化的演技頻上熱搜,在短視訊平台和朋友圈接連幾天刷屏,甚至獲得網友對其演技的神評價——「建議查查,不像演的」。

這不是張頌文第一次靠角色登上熱搜。【隱秘的角落】裏朱朝陽的父親朱永平,【風中有朵雨做的雲】裏和欲望纏結半生的唐奕傑,【掃黑·決戰】的主角曹誌遠……每一次,他都能重新整理你對他的認知。

這讓人不禁好奇,真實生活中的張頌文,究竟是什麽樣的?他對角色令人嘆服的演繹能力,從何而來?在他拍【狂飆】之前,我們和他聊了聊。

「人的一生可能就是這樣,搖搖晃晃走到這個位置,可能根本就不是你想的那樣。他在十八歲當兵的時候,可能也在跟別人暢想人生,他怎麽知道自己賣菜一賣就賣了20年?」和賣菜大叔聊完天後,張頌文對著鏡頭緩緩地說。

這是紀錄片【我和另一個我】的張頌文,他暫時不再是演員張頌文,而是那個穿著灰綠色棉襖的、愛逛菜場的普通人張頌文。

紀錄片【我和另一個我】中的張頌文。/ 【我和另一個我】

在【隱秘的角落】播出之前,張頌文最知名的角色,可能是【風中有朵雨做的雲】中的城建辦主任——唐奕傑。

如果你看過【風雨雲】,就很難忘記張頌文在裏面的表演。普通話到粵語的轉換,時而堅定時而猶疑的表情,拍婚照時突然踮起的腳……小人物在大時代裏紛紛的情欲和浮沈的命運,像是他手中的橡皮泥,隨意拿捏。

張頌文飾演的城建辦主任唐奕傑。/【風中有朵雨做的雲】

2020年夏天,【隱秘的角落】播出之後,更多人記住了張頌文,他的角色是朱朝陽他爸。再然後,他出現在表演競技類的綜藝裏當演員導師。人們好像「重新發現」了這個45歲的男演員,「演技派」「真正的藝術家」「熱愛表演的人」……那檔綜藝節目裏,每當他出現的時候,螢幕總是會被這樣的彈幕鋪滿。

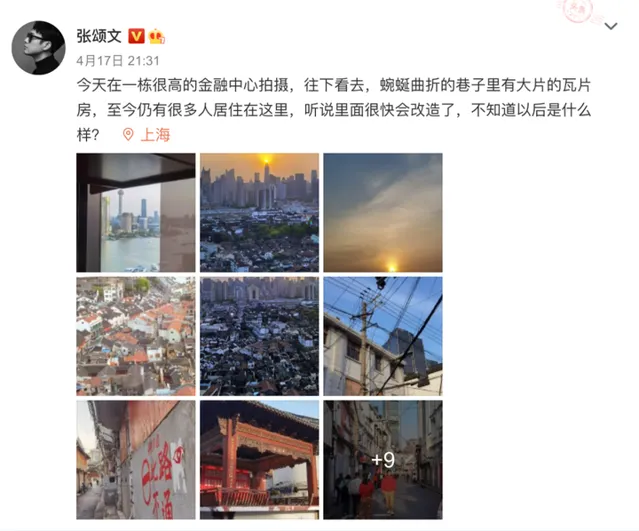

但翻開他的微博,除了零星幾條轉發電影與節目宣發的微博之外,幾乎都是他分享的日常生活——他幾乎毫無保留地分享自己的行跡和所思。

夜晚在窗台上望見的萬家燈火、拍戲時常去的江西飯館裏的小兄弟、台州仙居的鵝卵石和名為珠芽景天的植物、第一次遇見的蓑羽鶴、勾起他回憶的水杉、菜場裏知足常樂的阿姨……都被他記錄在微博裏。他在微博上的文字溫柔且樸素,翻看他微博會感覺自己進入了一個平行世界。

張頌文的微博裏,最常見的主角是菜場。

微博是他自己的場域,沒有鏡頭、閃光燈、角色、表演和各種煩擾的喧囂——像極了他在京郊農村那間有名小屋,植物和動物們有無限生機,又熱鬧,又安靜。

聊到這時,張頌文卻說:「很多人說我的微博很‘治愈’,我就很困惑。」

我也帶著很多困惑去采訪了張頌文。人們常說四十不惑,四十五歲的張頌文帶給我們的,有更多的困惑。

「與其你問,不如我自由地說」

采訪前,由於航班延誤,我遲到了兩個半小時才終於到達張頌文入住的公寓樓下。

在餐廳等他時,腦海裏閃現出無數種可能:比如他出於禮貌,忍著對我嚴重遲到的不滿接受了采訪,但所有問題都回答得很敷衍;比如采訪中途,他因為有別的計劃而不得不提前結束;更糟糕的可能,我會收到他助理發來的訊息,他今天無法接受采訪了。

十多分鐘後,張頌文下來了,手裏拿著一個小盒子。打過招呼之後,他立刻把盒子遞給我:「這是我家鄉的食物,你可以嘗嘗。」

透明的盒子裏是幾個綠色的艾草做成的艾糍,橢圓形的小米果讓之前腦海裏閃現過的憂慮瞬間消失。

如果在人群中,張頌文是可以「隱身」的,他像是一個中年男人的最大公因數——他似乎可以變成你最熟悉的那種中年男人,比如你的老師、做公務員的叔叔、地鐵上碰到的下班白領、那個剛載完你的滴滴司機……

但是,張頌文的聲音會讓你記住他。他說話語速不快,甚至可以說是偏慢,聲音不大,卻有力量。剛寒暄完後,張頌文頓了頓,一字一句地說:「與其你問,不如我自由地說,會更自在一點。」

張頌文。/ 受訪者提供

張頌文的經紀人說,他已經七個月沒有接受任何專訪了。我們采訪張頌文時已經是春末,七個月前剛好是【隱秘的角落】最火的時候。

當時張頌文飾演的父朱永平有一段很「出圈」的花絮,那是他入組的第一場戲,小女兒朱晶晶去世之後,朱永平來到餛飩鋪吃餛飩。張頌文排練時,走到「女兒」常坐的那個位置,問劇組的工作人員:「這是女兒去世的第幾天了?我沒算。」

他在監視器前分析起這段戲,想起自己母親去世時的感受,他說:「我那會兒每天都很想睡覺,很幼稚那會兒,很想一睡醒發現這是一場夢。但當每天睡醒發現是真的,就特別崩潰。」於是,張頌文就變成了那個被一碗雲吞擊中的「傷痕男人」朱永平。

現在的張頌文身上,當然已經沒有了「朱永平」的痕跡,但很多人內心都會有一個疑問:如果每個角色都要這樣強烈地共情,演員的情緒是否會受到很大的影響?張頌文想拋開采訪提綱,我只能把這份好奇壓著。

張頌文飾演【隱秘的角落】中的朱永平時,坐在監視器前看之前的表演。/【隱秘的角落】花絮

張頌文解釋說,他為什麽不喜歡接受采訪:「想象一下,一個演員一年如果接受20次采訪,有多可怕……每個記者問我問題,都想把我祖宗三代的文本,把所有網上沒有的問題都問完,其實這對我的損害太大了。職業演員用角色跟觀眾交流,如果把這些私生活全部問完後,這個人再演什麽戲,其實都沒有任何神秘感了。」

「每一次這樣的探索都會讓我筋疲力盡。」說完這句,張頌文頓了頓,對我說:「要不我來難為你一下,你記不記得去年的今天,3月31號,那天你做了什麽,從上午開始說到晚上。你試試?」

我當然想不起來去年今日我做了什麽,只能搖頭,但這個問題讓我馬上理解了演員和藝人面對大量采訪時的尷尬處境。

張頌文說起去年的一次采訪經歷,一位記者讓他說說疫情期間最難忘的一件事兒。

「這樣問我其實很懵的。」張頌文依舊不緊不慢,「我該說是最好吃的一道食物,還是最喜歡看的一部電影,還是最難忘的一個電話,還是一個別的什麽?」

那位記者讓張頌文聊聊具體的一個場景。張頌文告訴那位記者:有天傍晚,他在家憋了一整天後,走出家門,剛好看見落日,夕陽灑滿了一整片菜地,他心裏頗多感慨,就在那兒站了很久。

張頌文家門前的菜地,總是帶給他很多安慰。

「記者接著問我,那天你想到了什麽往事嗎?我說,我沒有。這跟往事無關,就是心情很激動,像是從來沒看見大海的人看見了海洋很激動。那位記者說,那一刻應該是想起了某一件事情和某一個親人的那種感覺?我說,並沒有,就站在那裏覺得心情很愉快。然後記者又問,這個畫面肯定勾起了你的某段回憶,對嗎?我說,沒有這段回憶,並沒有。就像我吃一道菜覺得很好吃,喝這杯茶覺得很好喝,是我的味蕾告訴我它很好吃、很好喝,我看到這個畫面,只是我的視覺告訴我它很賞心悅目。」張頌文的語速快了起來。

這是他七個月都沒有接受任何專訪的一個原因,人們問他問題,但是都預設了答案,總是急著套出點什麽。對張頌文來說,更重要的是自由地表達,他把自由表達當作交流的核心部份。

「否則,你寫在采訪提綱上的那些問題,我昨天就可以寫好答案啊,你按照我寫的登出去就可以了。」他攤開手,聳了聳肩。

參加【風中有朵雨做的雲】首映時的張頌文。/豆瓣

交流必須是真誠的。張頌文說,如果他是一個記者,他一定會問剛拍完電影的演員一個問題:「這個戲你拍完了,你是喜歡、不喜歡還是挺討厭?」

如果是他自己遇到這樣的問題,他會自然地、毫不顧忌地給出一個真誠的答案:「我真的有時候會說,我很討厭這部電影,非常討厭。於是這樣話題就開始了,我會告訴你我為什麽討厭這部電影,但為什麽還是接了它。有時候是我接的時候不討厭,拍著拍著我開始厭惡起來,我會告訴你原因。」

可是,張頌文覺得能夠這樣交流的采訪太少了。在跟宣傳時,每當他遇到「張老師,跟我們介紹一下這是一部什麽樣的電影」之類的問題,他都不知道該怎麽回答,他認為演員不能代表導演和編劇去回答這樣的問題。而更多的時候,大家只是想要一個「標準答案」。

「回答完問題之後,你就會發現,演員不High,記者也不High。」張頌文喜歡用「High」這個詞,比如「我不High采訪的」「記者也不High了」。他喜歡那些能夠調動他積極性的東西,比如他遇到的人和事,他遇到的角色。

「和我一起逛的人,都得忍受我」

張頌文對角色認真是出了名的。

從電影學院畢業後,張頌文前三年幾乎接不到什麽戲——盡管他面試了八百多個劇組。堅持到第三年,他才終於獲得一些小角色。

第一次拍戲,他當男女主演的「背景板」,一個坐在男女主演背後餐桌上吃飯的路人甲。但張頌文並沒有把自己當作30元一天的群演,他會問副導演:這個角色是誰?叫什麽名字?做什麽工作的?多大年紀?他什麽性格?他的父母是什麽教育背景?

他得到的回復是,不拍你就走吧。

在【楊貴妃秘史】中,張頌文飾演楊國忠。/【楊貴妃秘史】

如果不接群演的角色,張頌文怕自己再也不能拍戲了。用他自己的話來說,那些小角色,幫他爭取到了後面的十年。

劉偉強導演和婁燁導演,都看到了那個即便是離攝影機很遠,也仍然執著地「建設」角色的張頌文。

2016年,張頌文迎來了他的銀幕高光角色——【風中有朵雨做的雲】裏的唐奕傑。為了演唐奕傑,張頌文去體驗了一個月的公務員生活,增重三十斤,並且拔了前額的一部份頭發。

張頌文把每個角色都當作電影的主角來演。今年他參加GQ雜誌的拍攝,主題是一組名為「不回頭」的照片,簡單一點,就是他坐在一輛復古的車裏,拍完照片就好。但張頌文沒有在「拍照片」,而是在演角色。

他用三秒鐘構建了一個角色:以前很窮,迅速致富後又迎來幻滅的企業家,妻子馬上要和他離婚了,公司也要宣布破產了。這是他最後一次去海邊,之後,這部車就再也不屬於他了。看照片的人,或許不會知道張頌文此刻是一個正在坦然迎接幻滅的企業家,但是一定會看到「故事感」。

在采訪張頌文的前幾天,他參演的電影【革命者】剛放出一些宣傳物料和預告片,他在【革命者】裏飾演中國革命的先鋒李大釗。張頌文聊起了他是如何把握這位「非虛構」的偉人。

整個互聯網上能找到的李大釗的影像只有十幾秒,那是李大釗1927年在蘇聯參加會議發言時的一段黑白影像。

張頌文說:「幾乎什麽都沒有,關鍵是沒有聲音。」他只能反復地依靠那段影像去重建「李大釗」,他反復盯著影像裏的李大釗,推敲他在說什麽,試圖給他配音。

為了揣摩李大釗的性格,張頌文反復研究李大釗唯一的一段十幾秒的影像片段。/【革命者】

後來,張頌文發現了一些東西,比如李大釗在說話時,主題未必宏大,情緒未必激昂,但手勢很豐富。

「他是說話時會用上手勢的人,我覺得他必然是一個容易動情的人。我在猜想,李大釗先生在很多場合裏可能會沈默,但他說話時,一定能讓人感受到他是能夠感同身受的人。這或許是我和他的共同之處,能感受到別人的憤怒,能夠感受到別人的悲傷,也能夠感受到天下人的情緒。」張頌文語速慢了下來。

「所以你問我,共情會不會讓我累。」張頌文還記得我之前提的問題,「並不會。」

在【西小河的夏天】中,張頌文同樣飾演了另一種性格的父親。/【西小河的夏天】

不管是性格如此,還是因為多年的表演訓練,張頌文很多時候都像是一個「獵人」,捕捉著人們的情緒,捕捉著周圍的故事。「捕捉」完之後,那些情緒和故事,就融化在他身體裏了。

有一次,一個制片人到他家談一部新電影計畫,制片人在他家待了半小時後,張頌文問那位制片人:「是不是家裏人不舒服?你要不要先回去?

那位制片人就哭了起來,說爸爸住院了。

沒有人告訴張頌文這位制片人家裏的故事,但張頌文從見到那位制片人開始,就發現只要他們聊到和父親有關的話題時,那位制片人就會有些「不對」,以及頻繁地看手機……

「細節有些復雜,由幾十條資訊組合而成,這樣我才能推出來。」張頌文用「冒險」來形容那次交流。

張頌文幾乎把自己訓練成了一個能夠覆蓋全部頻率的接收器,這些頻率可能來自人,可能來自動物,可能來自城市。

有一年,他和父親一起留在北京過年,他們散步到薊門橋。天寒地凍,萬物枯索,春節街上行人寥寥,河面全都結冰了,張頌文突然就站在橋邊不走了。他父親困惑,不知道他站在橋邊獨望什麽,只好陪著他站在那兒。

「我爸一直都不知道我在看什麽,我當時在看河面上一只被凍死的貓。」張頌文說。

張頌文記得那只貓很漂亮,不像是野貓,它身體一半露在結冰的河面外,一半被凍在河裏。它最後的姿勢是掙紮過的,應該是意外掉進去被淹死和凍死的。那只貓是不是有一個很愛它、正在尋找它的主人?那只貓所在的家,是什麽樣的?它之前的生活,是什麽樣的?它的主人是什麽樣的?

張頌文站在橋上,有些感慨。

這樣的時刻常有。「跟我一起逛的人,都得忍受這種東西,我對這些很有感覺,不會因為你沒有感覺就離開它。」

他的「感覺」物件還包括城市。常年在各地跑,張頌文特別愛在城市裏閑逛。有些城市的主幹道破破爛爛,他也耐下心去行走,去了解,去欣賞。

張頌文總是在觀察城市。

「我在想,這城市最像樣的一條街道——主幹道都破破爛爛,你還指望它把市場修得像皇宮大殿,那就是你對這個世間的不了解。我會去想,為什麽這個城市沒有建設好呢?於是就去跟城市裏面的人們去聊,然後就會知道,原來當地的稅收很低,原來當地沒有什麽特產,原來當地沒有旅遊景點,原來當地的礦業資源也很匱乏。這樣你才知道這裏的人還能上學和就業、能吃飽飯,就已經很了不起了。」

張頌文能夠找到恰當的方法,把他最想要表達的意思傳達給對方,就像那句話裏,他突然用「原來」開頭的排比句,去表達一座邊緣城市的無奈。

當他說完這句話時,我突然想起為了準備采訪,翻到了一篇他在2007年4月寫的博文,文章標題是【窗外、天空、小男孩】。內容很簡單,張頌文記錄了他在一個單位的表演節目上當導演,在指導表演的時候,他註意到了一個洗窗的男孩。

十四年前,張頌文在部落格裏記錄下的洗窗男孩。

他是這樣寫的:「窗外,一個小男孩懸掛在半空清潔窗戶,他深深地吸引著我。他身上的安全措施很簡單,所以手指會下意識地緊扣著窗戶。我很佩服這種人,他不畏高,卻沒有利用這種本事去爬窗戶偷盜。這個城市,有很多這樣的高樓,那麽也會有很多這樣令人尊敬的人,只是他們沒有生活的舞台讓人註意罷了……」

這麽多年,張頌文還是那個不時望向窗外和天空的張頌文,他依舊敏銳地「捕捉」著周圍世界的人與物,包括他如今正在經歷的演藝圈變遷。

「我唯獨對表演學科沒有興趣」

2020年底,張頌文在演技類綜藝節目【我就是演員】擔任表演指導。他為演員們做的示範表演,以及他做的一些點評,讓他觸達了更多的年輕觀眾。網上有很多關於他的貼文,年輕人用「教科書級」來形容張頌文的表演。

在節目裏,他被年輕演員問到:「如何才能成為您這樣的演員?」

他告訴演員們,應該去坐一坐公交車,要走在大街上,看看絕大多數老百姓是什麽樣的。他發現很多流量明星都有很多粉絲,他們會辛苦地應援。張頌文建議他們:「你們上車的時候走慢一點點,跟他們打一聲招呼吧。」

被問到如何學好表演時,張頌文建議學員們去坐公交車。/【我就是演員】

或許是太多人問過張頌文關於演技的問題,當我們重新拾起這個話題時,張頌文有些無奈,他給了我一個預料之外的答案。

「我對這個世界很多學科都很好奇,唯獨對表演學科沒興趣。把生活過好了,就會表演了。」

什麽是「把生活過好」?對於張頌文而言,或許就是做到盡可能地真誠。

學生會淩晨三點,因為家庭變故而打電話跟他哭訴,張頌文強打起精神安慰學生。「這樣的共情,讓我們覺得這個世界上我們還有一些人際關系,例如父親、母親、兄弟、姐妹、同事、知己、好友,讓我們覺得大家不再是說同是地球人這麽膚淺和籠統的一句話。」

另一種真誠,是他固執地不讓公司「打理」自己的微博,他花很長時間去和網友互動。這是他和世界保持聯系的一種方式。

在表演上,張頌文遇到過最多的問題,可能就是「怎麽能哭出來」。

「他們更願意研究怎麽可以讓眼淚流出來。」張頌文說著指了指自己的眼睛,然後,他的手往後移了移,指了指自己的腦袋,「但不願意研究這裏。」

張頌文為【掃黑·決戰】裏的角色做了一段無劇本即興表演。/【掃黑·決戰】花絮

在張頌文看來,「哭戲」和表演技巧是無關的,要研究哭戲,應該先去了解人的內心。哭有很多種,難過了、悲憤交加、受了恥辱、喜極而泣……這些極致的情緒都會讓人落淚。

張頌文說,當人們願意去研究這些的時候,他們就會發現,這些已經和表演沒有關系了,也已經不是表演訓練的一種了,它探討的是關於這個世界,以及這個世界裏的人。

所以,張頌文很懷念2000年初他剛入行拍戲的那些日子。那時候,「演技」並沒有像現在這樣,被這麽多人追捧和討論。那時候的「流量明星」,是陳道明、陳寶國、斯琴高娃、王誌文這些佳作傍身的演員。

當時的風氣和現在很不一樣。演員們沒有戲的時候,會聚在導演的監視器後面看其他演員的表演,互相切磋。這些切磋,當然不是理論上的切磋,而是關於角色表演的探討。

有一次,張頌文演一個銀行職員,前輩演員在監視器看完了他的一場戲,隨後告訴他,剛才的表演有問題。打領帶、解領帶幾乎是銀行職員每天都會做的事情,但張頌文演的時候,解領帶並不熟練。於是張頌文找到導演,重新來了一次。

那時候關於表演的交流,落點還是在人物上,而對人物的理解,當然離不開觀察。

如今的劇組裏,演員們沒有戲時,更多時候是在自己的房車裏或者休息室裏休息,已經很少有當年那種交流了。

說到這裏,張頌文有些悵然:「我覺得我失去了機會,我沒有辦法跟年輕人溝通,沒有辦法學他們的東西了。」

正因為這樣,張頌文才同意參加演技類綜藝。他解釋道:「在綜藝上,你就被迫聽我說了,我快速地把我的觀念告訴你,至於你要不要把我的觀念分享出去,就是你的事情了。」

張頌文。/受訪者提供

如果把目光再放長遠一些,四十五歲的張頌文更恐懼的事情,是失業。對他而言,不失業的最好辦法就是讓行業健康起來,他希望自己的分享可以為行業做一些什麽。「行業健康了,我怎麽會失業呢?」

張頌文提起前段時間有一個記者問了他一個問題:如果現在的電視劇都不要30歲以上的角色了,他要如何面對?

張頌文的答案簡單而直接:「如果以後的電視劇不再需要30歲以上的角色了,那也不會再有電視劇了。」他頓了頓,搖了搖頭,「但你知道嗎?他們的這種假設我不相信,我根本就不信!」

他當然不需要相信那些極端的假設,因為此刻接受采訪的他,就是從小角色裏走出的。他一直都有自己的武器,那就是他的觀察與共情能力。

采訪結束,張頌文上去了,他的經紀人告訴我:「他為什麽讓你在下邊等了一會兒,又給你點心?因為你一直跟我們道歉,說飛機晚點了,他就很擔心你沒吃午飯,想讓你在餐廳裏多待一會兒,點一些東西吃。後來又怕你不好意思點餐,所以他就把吃的帶下來了。」

此刻,我突然想起采訪時張頌文說過的一句話:「我有時候會願意去相信某些東西,不知道這樣想、這樣做,對不對。但是這是我對這個世界最大的善意了。」

或許這就是張頌文會被人說「治愈」的原因。因為當世界將他包圍的時候,他總是會用自己的共情和善意,融化到世界裏。

【和演員張頌文一起郊遊】,羅婷,【人物】2019-5-8【2020名利場背後:一場火鍋局】,GQ報道,2020-12【張頌文落淚時】,呂彥妮,芭莎電影,2020-8

作者 |鐘毅

編輯 | 蕭奉