要談這麽一部作品「哪裏好」,有點太大了,無處落筆。不如先從幾個人物談起,或許就是從細微曲折的人物刻畫裏,作品的「好」漸漸浮現。

1.

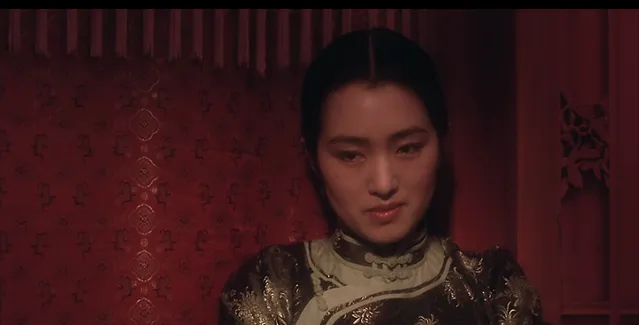

程蝶衣

首先是程蝶衣。我覺得與其把他定性為同性戀,不如稱之為,性別認知障礙。

小孩子建立性別意識的關鍵年齡是3-5歲,那這個階段的小豆子在做什麽呢?他跟他媽媽一起住在妓院裏,他媽把他送去學戲的時候,說了句很關鍵的話:「不是養活不起,實在是男孩兒大了留不住。」為什麽留不住呢,因為妓院裏需要的男性勞動力始終有限,而作為一個母親,她的羞恥心不允許她在孩子的註視下「工作」,出於護犢之心,她也想給他找一個出路。在小豆子的童年時期,他周圍接觸到的全是女性,他看到的男女關系,是渾濁且庸俗的。

男孩子在一個全然女性的環境下成長起來,這樣的例子,文藝作品裏不少。最方便聯想到的是【鹿鼎記】,同樣作為妓院裏長大的孩子,韋小寶的性格特質就是油滑、機靈、講義氣,對女性有天然的追逐,也有玩弄成分,他吸取的是「江湖」的生存規則,模仿的,實質是妓院裏的嫖客。看【一代宗師】就知道,古代的妓院,其實是三教九流匯合之地,韋小寶最終,就是長成了小時候看到的那些嫖客。

但小豆子不太一樣。他潛意識裏,是把自己跟那些妓女等同化了。這裏沒什麽不敬的意思。雖然李碧華在原著裏反復強調「婊子無情,戲子無義」,但我們可以看到,同樣是「戲子」,段小樓在面對很多抉擇的時候,態度跟程蝶衣是不一樣的。

比如在對袁四爺的態度上。程蝶衣全然是恭敬的,溫順的,但段小樓就是滿不在乎的態度。袁四爺對著鏡子凝視程蝶衣的臉,說「有那麽一二刻,袁某也恍惚起來,疑是虞姬再現啦。」這時候程蝶衣的眼神,還是很有點惺惺相惜之感的。但打破這種「屬靈」境界的人是誰呢,是段小樓,他很大力地拍了拍靴子,還打斷了四爺的問話,去他身邊撈了件衣服。

這裏其實是強調了兩人的不同內容。 程蝶衣是一個女性化的依附的姿態,而段小樓,則是一個純男性化的身份 ——我覺得沒必要上升到「不畏強權」 ,這是種對權力的天然的挑釁,就像很多男孩子小時候熱衷於跟班主任對著幹。 類似這樣的場景還有,小樓結婚的時候,程蝶衣跟他說:「袁四爺今晚上請咱們過去,要栽培咱們。」

段小樓的回答是:「姓袁的他管得著姓段的嗎?」

然後一語成讖:「我是假霸王,你是真虞姬。」

這個「真虞姬」包含兩個概念, 一是人戲不分,把戲看得比天大。第二個,就是程蝶衣始終是把自己放在一個女性位置上的,他是習慣於被照顧、被重視的。他後來跟菊仙的種種不合,除了吃醋之外,也有女人是同行所帶來的天然敵意。

我習慣於把女性身上的特質拆解為兩部份,一是孩子氣,二是母性。蝶衣主要具有的,就是這份孩子氣。 他在電影裏的幾處 「叛逆「,都是帶著孩子的天真跟殘忍。

比如他為了救段小樓,去給日本人唱堂會,段得知後,啐了他一臉。程蝶衣對這個事情的解讀是什麽樣的呢?他說裏面有個叫青木的,很懂戲。由此看,程蝶衣對「家國」」民族「這一類的概念,是很薄弱的,對他來說,世道如何無所謂,最重要的幾樣東西——京戲、師哥在就好了。

再比如他因為段小樓寫給他字據,表明從此不再跟他一道唱戲,於是就絕望地在法庭上認罪,還說了句很「大逆不道」的話:「要是青木沒死,京戲就傳到日本國去了。」這傳達的其實是「藝術無國界」和「藝術高於種族」的想法,側面也反映了,這個人只精湛於藝術,在政治上一竅不通。

所以在結尾文革那一場戲裏,段小樓揭發他,是為了自保,想茍且求生,但程蝶衣揭發菊仙的「歷史」又是為何呢?他純粹就是報復,非常孩子氣的野蠻的報復(這裏的孩子氣沒有任何為他開脫的意思),屬於被背叛以後的應激性反應。在他心裏,師哥一直是庇護他的存在,那怎麽突然變成了這樣呢,他下意識地,歸過於菊仙,講道理,把一個男人的錯遷怒於另一個女人,這本身,也是非常女性化的做法。

在這段揭發裏,他說了句非常有意思話,他吼道:「我早就不是東西了,可你楚霸王也跪下來求饒了」。

這話有兩層意思。一是程蝶衣作為一個男戲子,確實遭遇過不少男性的猥褻,直接點的是大太監張某,婉轉點的是袁世卿。在這個過程中,他無法不感覺尊嚴受辱的。而從電影看,段小樓從來沒有性取向上的疑惑,沒有受到過男性的猥褻,甚至是以挑釁的姿態面對強權,所以程蝶衣對他的徹底投降感到震驚。 第二,是這句話非常有 「虞姬」心態,什麽叫「君王意氣盡,賤妾何聊生」,就是我本來也不尊貴,我的價值是因你而存在的,那你突然都跪倒了,我就不知道我還算什麽。

你看從電影的設定看,程蝶衣唱得應該比段小樓好,但始終是他求著段小樓合演。這就是虞姬呀。在霸王眼裏,虞姬和烏騅馬一樣,不過是上等玩物,有也可以,舍也無所謂,甚至你都說不清,他對虞姬的保護,是出於愛還是男性自尊作祟。但虞姬對霸王,就是非常簡單的追隨。

雖然程蝶衣死在十一年後,但其實段小樓揭發他的那一刻,他就死了。

君王意氣盡,賤妾何聊生。

京劇被拿來改成了四不像,最重要的人又親手舍棄了他,他看到的,是四面八方的神像坍塌。

你怎麽還能要求他,有血有肉地活著呢?

2.

段小樓

張豐毅的臉跟胡軍一樣,都非常討女人喜歡。

這是一張看起來就很有安全感的臉,他所飾演的段小樓,乍看,也很讓女性有托付終身的沖動。

有一點混不吝,有一點急智,也有一點氣魄。前半段的段小樓,是非常討喜的角色。

他跟程蝶衣不一樣,他沒把戲看那麽重。袁四爺首次到訪,他跟沒事人一樣,拍靴子,拿褂子,面對袁四爺提出的「楚霸王應該走七步,你為何只走了五步」這個問題,他是明面上奉承認錯,暗暗以不屑的態度抵抗的。他說:「您還能有錯嗎,您要是錯了,那我們兄弟倆這點玩意,還敢在北平戲園子裏混嗎?」

這段話仔細剖析來,可以看出他幾個性格特點。

一是早年特別硬氣,對袁四爺這類權貴人物,都隱隱的看不上,這話明面上說得客氣,其實夾槍帶棒的,誰都聽出來了,蝶衣就使勁攥他袖子,然後解圍說:「四爺,您得栽培咱們。」打個不太合適的比方,一個是班裏的小霸王,天不怕地不怕,感覺總在老師背後偷偷地「切」一聲,另一個,就是讀書好又乖巧的女同學,殷切地看著老師說,懇請您多多指正。袁四爺一眼就看出了程蝶衣對段小樓的依戀,所以他是帶著一點醋意在質問,但段小樓心底很坦然,他只是把蝶衣當兄弟,對袁四爺,也就是一種「老子有真本事,誰敢奈何得了我」的狂妄。

第二個特點,就是他真的沒那麽熱愛京戲。對他來說,戲班子就是個工作場所,唱戲就是個行當,他真正享受的,應該是成名成角,成為人中龍鳳的滋味。你看他去逛窯子,首先問的就是菊仙,為什麽呢,因為她是頭牌。他為菊仙出頭,也不是真的想娶她,就是打抱不平,又愛逞英雄氣,鬧完了以後,他就回去唱戲,也沒追問菊仙的下落。

應該說段小樓所代表的,也就是大多數男性的生長過程。參照【艋鉀】裏的台詞,「年輕的時候我也以為我是風,直到最後我遍體鱗傷,老了以後才知道,其實,我們都只是草。」

段小樓走的,也是這條路。只是電影裏把他的轉變,展現得很具體。

比如段小樓一開始,還敢嗆袁四爺,面對「楚霸王到底該走幾步」這個問題,避重就輕地扯過去,等到要四爺設法營救蝶衣的時候,他毫不猶豫地說「七步」,但這時候的小樓,血性仍在,四爺要他走走看,他就楞住了,是菊仙來救的場。但若幹年後的文革,面對曾經收養的孤兒四兒的無理要求——要他表演拍磚,他為了保命,一五一十地照做了。

再比如段小樓對「京戲」的態度,前半段,日本軍官拿他的戲服試穿,他一發怒,就把茶壺磕在了其他軍官頭上,這裏能看出來,他還是敬重藝術的。等到新中國成立後開會,討論「現代戲」的時候,他先是踟躕,然後終於說「只要是西皮二黃,它就是京戲」,這時他已經走到了堅守的蝶衣的反面。等到他一邊把戲服扔進火裏,一邊怒斥「帝王將相、才子佳人」的時候,他等於是,在否認京戲的同時,把自己的前半生也否定了。

這個轉變,程蝶衣把它歸過於菊仙,認為是女人的短淺眼光,讓師哥變成了只求茍活的亂世螻蟻。

有人把它歸過於時代,政治的力量太強大,容不下一點反對的、不和諧的聲音。所以硬生生把一個「楚霸王」,變成了猥瑣的小男人。這裏有個很有趣的細節,全片只有一處提到劉邦,就是在國民黨敗退,解放軍即將進城的時候,老那說了句「劉邦來了」。換個角度說,影片是從這裏開始,設定段小樓徹底沈淪的。

我倒不盡然認同以上兩種說法。段小樓的「英雄氣概」,與其說是性格使然,不如說,是少年血性。什麽是少年血性呢,片子裏其實探討過,成年後的段小樓和程蝶衣在拍照,被遊行學生堵住,段小樓跟老那有一段又狠又毒的對話——

「一個個都他媽忠臣良將的摸樣,那日本兵就在城外,打去呀,敢情欺負的還是中國人。」

「瞎哄唄,學生們不都沒娶過媳婦兒不是?又沒錢找姑娘。總得找個地方煞煞火。」

段小樓所批評的,恰好也是自己的命運。

他早先的那些事跡,半是正義感使然,一半,也是荷爾蒙反應。一個人對伴侶的態度,其實能夠折射出很多東西的,段小樓早年的英雄救美,未必是真的有心憐惜菊仙,更多的,是想逞一時意氣,後來師傅揍他,菊仙前來幹涉,段小樓直接就扇了她一巴掌,怎麽說來著:「老爺們的事兒,沒你說話的份」。

講到底,這不是一個尊重女性的問題,這是一個,把自個兒擱在哪的問題。

年少時那麽鐵骨錚錚,到底是因為心胸坦蕩,還是因為,你那時是角兒,是腕兒,是被捧著的那個人。

後來一步步甘願茍且,到底是女人在拖累你,是家庭在牽絆你,還是你終於意識到,你也不過是草,是可以被時代車輪輕易碾死的小兵。

勇敢是有知仍無畏。而少年心氣,大多,是來自井底觀天的自信。

沒錯,命運把他打趴下了。 但我覺得, 「趴下」 的根本原因,是段小樓從沒有什麽,真正想守護的東西。一個人,如果只追逐於權力,那麽最終也將匍匐於權力。 段小樓的「骨氣」,主要來源是男性荷爾蒙和年少成名,而這兩件,慢慢的都被剝奪了。他發現自己其實沒什麽可怕的,所以他也如願的,活得最長久。

這就是這個世界有趣的地方,你想守護的東西,是你的軟肋,也是你的脊椎。而當你沒什麽真正想保護的時候,你會特別安全,也會趴得,特別低。

3.

菊仙

如果說程蝶衣代表的是女性特質裏的孩子氣那一面的話,菊仙,就是自始至終的「母性」擔當。

她在整部片子裏,只被「解救」過一次,但這一次解救,就成了她的原罪。老鴇在她贖身時,惡狠狠說了句,「那窯姐永遠是窯姐」,這話也判定了她一生的命運。雖然菊仙當時輕飄飄地回擊說,「回見了您嘞」,就光著腳去找段小樓了,但她心裏,難道真的不存在一根刺嗎?

恐怕不見得。

菊仙為什麽會選擇段小樓,這是個有意思的問題。除了我們前面陳述的,張豐毅長了張討女人喜歡的臉,以及他恰當地表現出了英雄氣概外,我想更重要的,是他給她以「惺惺相惜」之感, 他們倆講到底,都是外強中幹的人。

菊仙的出場就很強勢,被妓院客人要求嘴對嘴灌酒喝,不從,但她的對策是什麽呢,是硬著頭皮往下跳,要不是底下有個段小樓,恐怕早就入了土。她表現得潑辣,甚至敢打客人巴掌,罵人家是「她媽丫頭養的」,可是這些都不能真實改善她的處境,她連親媽是誰,估計都不太清楚。

菊仙兩次跟段小樓剖白過心跡,一次是贖了身以後去逼婚,台詞是「菊仙命苦,你要是收留她,有人當牛做馬伺候你」,一次是,跟你討飯也不嫌棄。在這裏必須說一句,鞏俐牛逼,她大概是唯一一個,在螢幕上又美,說這種話又一點也不違和的女演員。 她身上有一種叫義氣的東西,那種義氣可能短淺,可能胸襟不開闊,但是紮紮實實的義氣,類似於 「我跟了你,從此以後,你這個人就歸我管,旁人想要動你,得先從我身上跨過去」。

愛得這麽英勇,主要還是因為沒有退路。或者說,她沒把妓院當成自己的退路。

菊仙究竟有沒有為自己的出身自卑,我以為是有的。她謹記著自己的身份。她選擇段小樓,有部份是出於「門當戶對」的心理,他是戲子,她是娼妓,誰也沒比誰高貴到哪去。但段小樓偏偏又桀驁不馴,這就給她一種很溫暖的暗示:他們倆手拉手,或許能集體跳出命運這個火坑。

菊仙是非常不貪婪的一個人,她一輩子的目標,也就是過個「安穩日子」。程蝶衣對她的排斥,還有爭風吃醋的成分,她對程蝶衣的厭惡,純粹就是想排除一個不安定因素。

她跟段小樓和程蝶衣都不一樣。小樓是有成為「人上人」的願望的,蝶衣則是戲癡,她沒有這麽高遠的目標,她就想跟心上人,生倆胖娃娃,過過小日子。她太知道自己是從怎麽樣的境地裏爬出來的,所以對現在擁有的一切,都感恩,並且忠實捍衛。

片子裏有個很好玩的設定。就是看戲。小樓跟蝶衣一起唱戲,鏡頭特寫過看台上很多人,袁四爺、日本軍官、國民黨高官,還有菊仙。你發現沒有,其他人,都是欣賞藝術的心態,都風度翩翩地鼓過掌,唯獨菊仙,她每次都很緊張,她來盯這個場子,不是來感受行雲流水的唱腔,而是以防出亂子。她真的欣賞過段小樓的表演嗎?恐怕也沒有,她覺得他玩蛐蛐也不是什麽大事,爺們嘛,誰還沒有個愛好,但他要跟程蝶衣同台,她就要從中作梗。

藝術對她來講,太高深莫測了。她所祈求的,就是好好活著。

但也就是這樣一個,實際得有點過分的菊仙,最後從火裏撿出了那把劍,交還給了程蝶衣。

她也不是沒有欣賞的天賦,從前太緊張了,像母雞護著小雞那樣,護著那個男人,沒心思再去想別的。而段小樓的一番揭發,讓她的信仰搖搖欲墜,這個人——真的值嗎?

中國有個很美的詞,叫「良人」,對菊仙來說,她像信仰一尊神像一樣,信仰了段小樓半輩子。到最後發現,他變成了一座泥菩薩,只求自己過河,不想再渡別人。

在很多中國人的眼裏,女人是沒有春秋大義可言的,她們不懂什麽主義,誰對她好,她就跟誰走。大部份時候的菊仙,也在印證這一句話,她不停地勸段小樓跟程蝶衣斷交,不斷地教他識時務,然後有天她發現,這個男人學得太好也太精了,可 其實人,是有一點憨氣的時候才可愛,就像他當年恁頭恁腦,在樓底下接住了她。

菊仙上吊了。鏡頭掃過的物品,都是她出嫁時穿的,那時候她主動掀開喜帕,奔向段小樓,覺得一切可以重新來過。

但到底沒有。

陳凱歌說電影的主題是「背叛」,我的理解,卻是幻滅。

它告訴你,但凡有所求,就會受困,受苦。人世千重苦,而你是我自找的那一重,所以更苦。

我們凡人,不敢成為程蝶衣,也不甘心折墮為段小樓。我們夾在當中。

到底是「無知無覺」,還是「睜開兩眼,看命運光臨」,要選擇哪一個,這是每個人無法躲開的的人生命題。

最後,歡迎關註個人公眾號,明愛暗戀補習社(withniyining)。謝謝。