即將於11月在阿塞拜疆召開的聯合國氣候變遷大會,代表著人類社會應對全球性挑戰最大規模的集體行動,也是對各國減排成效的集中考核。屆時,中國代表完全可以昂首挺胸地走進會場,但並沒有多少國家有這個底氣,尤其是那些在減排問題上責任最大,但現在態度消極、行動乏力的歐美國家,應該感到心中有愧。

進入新時代,中國有兩部史詩,一部是減貧,一部是減排。減貧史詩寫在中國大地上,歷史性改變成百上千萬個中國家庭的命運;減排史詩不僅寫在中國大地上,還改善著整個地球的面貌,重塑著人類社會的生活方式和生產方式。

中國天更藍、山更青、水更綠的變化,像空氣一樣「日用而不知」,但幾年下來就是滄海桑田,期間經歷了不可想象的困難和挑戰,可歌可泣的犧牲與堅持,它就是一部由中國人和全世界一起書寫的、在現實中生動發生著的偉大史詩。慣常把中國塑造成「減排大反派」的一家美西方媒體,最近居然將中國形容為「世界拯救者」,這是耐人尋味的。

「如果不算中國」

「如果中國停止拯救世界,將會發生什麽?」

9月16日,美國媒體人大衛·華萊士-威爾斯在【紐約時報】發表如上標題的評論文章,他指出,全球綠色轉型故事已經被中國徹底覆寫。

初步數據顯示,盡管全球碳排放仍在上升,中國的排放可能已經達峰——長期以來的氣候「大反派」,如今先於全球一步,扭轉了排放趨勢。

憑借數十年來太陽能、風能和電池技術成本以令人咋舌的速度下降,以及新一輪的氣候倡議和大幅增加的政策支持,各類綠色能源技術正在沿著一條驚人的指數曲線上升,每一年的進展都讓那些守舊的產業分析人士的謹慎預測淪為笑柄。

他還註意到,近年來的巨大進步,主要來自一個國家。如果把中國排除在世界之外,那斜率讓人瞠目結舌的上升曲線,就平緩了許多。

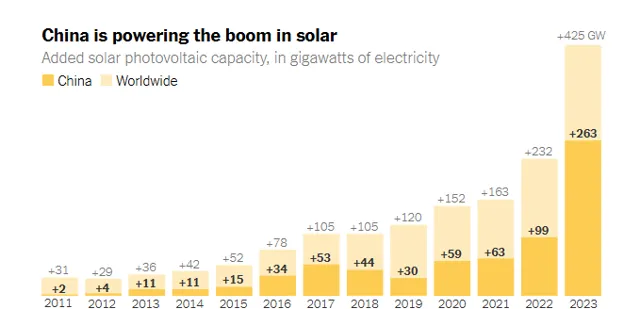

以太陽能為例,2023年,全球太陽能裝機容量是425吉瓦(GW),中國占了263吉瓦(GW),除中國之外的全世界只有162吉瓦(GW),美國只有33吉瓦(GW)。在2019年的時候,中國的裝機容量還只是全球總量的四分之一左右;去年,中國的裝機容量已經比外國總量多出62%。在這五年間,中國的新增裝機增長了八倍以上;如果不算中國,全世界增幅還不到一倍。

中國與全球光伏裝機容量

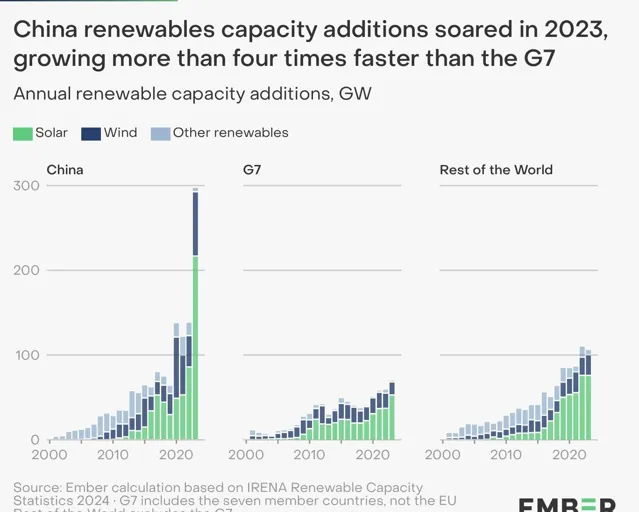

不只是太陽能,2023年中國新增風電容量74吉瓦(GW);世界其它地方總和為43吉瓦(GW),美國只有6吉瓦(GW)。今年全球建造的大型太陽能和風能發電場有近三分之二在中國,其綠色能源部署規模是世界其它地方的八倍以上。

中國、G7集團國家與世界其他國家清潔能源裝機量

電動汽車方面,2023年,中國售出電動汽車810萬輛,世界其它地方是560萬輛,其中,美國只有140萬輛。

數據驚人,攻守易勢。

20年前,中國在全球太陽能制造業中的份額不到1%,而美國是13%;到了2023年,中國在供應鏈四大環節的份額都超過80%,而美國不到1%。

哪怕五年前,還有西方的氣候外交官抱怨中國的「不合作」,過去十年中,美國及其盟友其實在處心積慮地把中國拉進一場「減碳競賽」,有人想借此在中國發展頭上套一把枷鎖。

互聯網的記憶

對中國減排輿論壓力的高峰,就是2009年底的哥本哈根大會前後。

哥本哈根大會,正式名稱是【聯合國氣候變遷框架公約】第15次締約方會議(COP15),這次會議是全球氣候變遷談判的重要裏程碑,旨在就減少全球溫室氣體排放達成一項新的全球性協定,以繼【京都議定書】第一承諾期之後的減排目標。

2009年哥本哈根大會

1997年12月透過的【京都議定書】,是上一個國際社會達成的具有法律約束力的溫室氣體減排協定,但它僅涵蓋了工業化國家,並未包括作為發展中國家的中國。同時,美國雖然簽署了【京都議定書】,但由於國內政治原因,參議院沒有批準該協定,因此美國最終沒有成為【京都議定書】的締約方。

哥本哈根大會時,美國、中國分別是全球第一、第二大碳排放國,而兩國此前都不受到剛性的碳排放約束。

全世界都盯著中美,中美,則盯著彼此。這是當時的背景。

央視主持人柴靜和丁仲禮院士的對話,以及著名的「奧巴馬之問」,都發生在這個時間點前後。

互聯網是有記憶的。

近年來,中國互聯網環境裏的有趣現象之一,就是把過去曾經引起巨大反響的內容翻出來。

經歷時間沈澱,回頭看,往往更有味道。

先說「奧巴馬之問」。

2010年4月,時任美國總統奧巴馬在接受澳洲媒體采訪時表示,「如果超過10億的中國人與美國人和澳洲人現在的生活方式相同,那麽地球將無法承受,我們所有人都將陷入非常悲慘的境地。」

2010年,奧巴馬接受澳洲媒體采訪

這段話後來在中國互聯網環境中廣受批判。

如果看奧巴馬當時較為完整的表述,還要加上下面這部份:

「他們(指中國)的立場是,讓已開發國家,讓澳洲和美國先減排,當發展中國家在生活水平方面趕上一點時,再來減排。我們想說的是,不能等,如果中國、印度、巴西這些新興國家要走我們的老路,取代我們成為最大碳排放國,那就不是一個可持續的方法。我們必須讓所有人,同時、同步行動。」

一個月前(2010年3月),柴靜女士,基本也是站在這個立場上向丁仲禮院士提問的。

丁仲禮院士在回答中指出,碳排放限制如果要被嚴格執行,碳排放權就應當被視為一種能源使用權和發展權,這甚至是一種基本人權,人與人之間應當有一個大致相等的碳排放權。

這一問一答,基本就反映了自1972年第一屆人類環境會議以來,已開發國家和發展中國家對於這個問題的沖突立場,我們稍後再做展開。

現在回頭看奧巴馬的觀點,應該說,半對半錯。

有一點是對的,如果全世界發展中國家都照搬已開發國家走過的道路,地球環境確實是無法承載的。

但是奧巴馬要求全世界,特別是發展中國家按照美國的節奏統一行動,這實在有點高估自己。

在哥本哈根氣候大會上,美國承諾到2020年將其溫室氣體排放量在2005年的基礎上減少17%。然而,美國並沒有完全兌現這一承諾。根據美國向聯合國送出的溫室氣體排放清單,2012年美國的溫室氣體排放量,比2005年水平還高出42%;2019年的排放量,也未達到預期目標。

此外,美國在杜林普政府期間結束了【巴黎協定】,並取消了多項奧巴馬時代的氣候政策。直到拜登政府上台後,美國才重返【巴黎協定】,並提出了新的減排目標。但是今年大選之後呢?恐怕誰也答不上來。

2017年,杜林普簽署行政令,取消奧巴馬時代的氣候政策

中國方面呢?實際上,經過博弈,中國在哥本哈根大會上的正式承諾並沒有像丁院士說的以「人均」作為參照,而是承諾,到2020年,將其碳強度(單位GDP的二氧化碳排放量)比2005年水平降低40%至45%。

這一目標已經在2018年,提前三年實作。

如果要談人均碳排放,中國同樣無可指摘。

中國和主要國家人均二氧化碳排放

根據不同來源的數據,中國當前的人均二氧化碳排放量在7-8噸的水平,已經接近達峰,這個數碼不但遠低於美國目前14噸左右的水平,更遠低於美國19.5噸的人均二氧化碳排放量峰值。

從歷史累積排放量看,1850年至2019年,北美和歐洲地區的累計排放量分別占全球23%和16%。目前,中國人均歷史累計二氧化碳排放仍很低,僅為美國的1/8、歐盟的1/4左右。

也正是在2010年,中國制造業增加值占世界的18.19%,達到美國的1.07倍,首次超過美國,成為全球制造業第一大國。

隨後的連續14年,中國制造業增加值持續保持首位,占全球比重逐步攀升到30%。

制造業的此消彼長隱含了另一層面的事實,今天,美國大部份碳排放來自消費領域,而中國大多來自生產領域。

根據中國科學院釋出的【消費端碳排放研究報告(2024)】,1990年至2019年間,中國消費端碳排放始終低於生產端碳排放,兩者差值由1990年的7.0億噸增加到2019年的18.0億噸。這反映了中國作為「世界工廠」,在全球供應鏈中扮演著重要的生產角色。

2021年,中國因鋼鐵原材料產品貿易為其他國家承擔的二氧化碳凈排放量達1.0億噸,因光伏產品貿易為其他國家承擔的二氧化碳凈排放量達2.5億噸。

同時,中國的出口貿易隱含碳強度在這段時間內降低了83.3%,為全球提供了更多的綠色低碳產品。

聯合國的毛主席語錄

中美兩國如今在減碳方面的表現如此不同,美國模式的「普適性」不攻自破。

事實上,在環保議題上,包括中國在內的發展中國家,與以美國為首的西方已開發國家,從一開始就是涇渭分明的兩大陣營,雙方立場之爭、路徑之爭、方法之爭從未停歇,鬥而不破。

這可以從1972年6月5日在瑞典斯德哥爾摩召開的聯合國人類環境會議(United Nations Conference on the Human Environment)說起,它既是人類第一次全球範圍內的環境保護會議,也是新中國重返聯合國後參與的首次聯合國大會,是新中國開始審視自身和全球環境問題的起點。

敏感的讀者會發現這個時間節點的微妙之處,確實,當時要讓這個會議真正有全球影響力,少了中國是不行的。

一方面,西方先發工業化帶來的代價確實沈重,當時已經到了一個臨界點。

以煤炭能源使用為代表的人類工業革命的起點在18世紀中後期,大約在1760年代末到1770年代初。到了100年後的19世紀中後期,英國的環境汙染問題實際上已經相當嚴重,在著名作家卓思·狄更斯(Charles Dickens)的【苦海孤雛】【艱難時世】【荒涼山莊】等作品中,都已有所表現。

但是社會分化、貧困、殖民、動蕩、經濟金融危機、戰爭等等其他更嚴重的問題,長期占據了更高的關註度。直到20世紀中葉,西方國家在二戰後的經濟復蘇和工業擴張導致了更嚴重的環境問題,洛杉磯的光化學煙霧事件、倫敦的煙霧事件、日本的痛痛病等「四大公害病」、【寂靜的春天】關註DDT農藥廣泛噴灑等一系列事件,引起公眾普遍關註。

另一方面,環境問題天生具有全球性,西方國家也認識到,如果不把它拿到全球框架下討論,是沒有意義的。

然而,60年代末,冷戰正酣,兩大陣營正在激烈對峙。

在這個背景下,1967年,瑞典認為自身較為邊緣的地緣位置,反而有利於牽頭尋找共識。瑞典外交官英格·索爾森(Inga Thorsson)等人建議聯合國,召開人類環境大會,一方面實作聯合國關註重點的擴大和轉移,另一方面可以透過環境這一相對科學的議題淡化一下東西方的政治對峙,使更多成員國可以參與和認同。

然而,原本在準備過程中非常積極的蘇聯,因為聯合國拒絕邀請東德參會,而發動整個華沙條約集團抵制大會。聯合國起初就是因為美蘇兩個國家達成了對於環境問題重要性的共識,才透過了召開人類環境會議的決議,這時蘇聯陣營又要抵制,很多發展中國家本來就對這個會漠不關心,眼看會議要辦成西方陣營的自嗨。

以發展中國家當時的立場來看,許多國家剛剛擺脫殖民統治,貧困、饑餓和戰爭留下的創傷都是它們亟待解決的問題。甚至以巴西為首的一批國家很反對,認為這個大會是「富人遊戲」。

在這個情況下,印度和剛剛重返聯合國的中國作為最大的發展中國家,它們的參會就非常重要。

面對這個難題,人類環境會議籌備會的秘書長、加拿大的莫裏斯·斯特朗(Maurice Strong)先生展現了高超的領導藝術和協調能力,他後來也成了中國的老朋友,晚年選擇在北京定居。

人類環境會議籌備會秘書長莫裏斯·斯特朗(Maurice Strong)

斯特朗先生當時主張,要讓發展中國家參與,就必須把環境與發展的課題搞清楚。

1971年,他提議聯合國在瑞士的富內(Founex)召開了一個學術研討會,會後形成著名的【富內報告】(Founex Report)指出,發展中國家主要的環境問題不是生活質素受到威脅,而是生活本身受到威脅。透過理解發展中國家立場的方式,撬動印度、中國等發展中大國率先參會。

另一方面,當時的中國工業雖然發展時間不算長,但也已經逐步出現環境風險。據後來成為首任環保局長的曲格平曾回憶,上世紀六七十年代,官廳水庫、白洋澱、桂林漓江都已出現嚴重汙染。在這之前,他就參加國務院的相關工作,按照周總理的要求,研究中國的環境風險。

在這樣的國際、國內綜合環境下,參加本次大會,一方面是有助於中國抓住戰略機會,迅速提升恢復在聯合國合法席位後的國際影響力,另一方面,也是中國國內自身發展形勢的需要。

在莫裏斯·斯特朗的推動下,周恩來總理也派出燃化部副部長唐克、國家計委的副主任顧明、國務院計劃起草小組成員畢季龍、曲格平,還有工業水利等部門共同組成龐大團隊。規格彰顯重視的同時,還蘊含了周總理當時的敏銳洞見:環境問題雖然危害人類健康,但不完全是單純的環境衛生問題,還是涉及到國民經濟的各個方面,是一個系統性的問題,需要統籌協調解決。

最終,共有113個國家的政府代表參加了此次會議,此外還有多個國際組織的代表作為觀察員出席,成為當時規模最大、級別最高的國際環境會議。

1972年斯德哥爾摩聯合國人類環境會議開幕式

同時可以想見的是,會議討論中的刀光劍影。

首先,當時的美國正深陷越戰泥潭,美國軍隊在越南、老撾使用化學毒劑和毒瓦斯,導致河流水源被毒化、森林和農作物被毀壞、有些生物面臨滅絕的危險,「造成了人類環境前所未有的嚴重破壞」。不但中國、巴西等發展中國家激烈聲討,甚至時任瑞典首相奧洛夫·帕爾梅(Olof Palme)也發表演講深刻譴責,導致大會期間瑞典和美國官員關系緊張。

其次,印度總理英迪拉·甘地也親內建團參會,她後來在會上發表了極具影響力的發言:【貧窮是最壞的汙染】,力主人與人之間應當享有大致相當的發展權利。

印度總理英迪拉·甘地在聯合國人類環境會議上發表演講

中國、巴西等國也共同批評一些已開發國家的侵略、掠奪政策和行為。工業革命以來,西方已開發國家走過了一條「先汙染,後治理」的道路,對全球環境產生了深刻影響。在後來1992年巴西裏約氣候大會上,這一觀點繼續發展,最終確立為「共同而有區別的責任」原則,已開發國家應當為發展中國家解決環境問題提供資金和技術上的支持。

針對會議上一些已開發國家主張「人口增長速率過快引起貧窮和環境破壞」,甚至一些悲觀的環境倫理學家開始反思「人類中心論」,懷疑和挑戰人的主體地位,中國則主張,在宣言中加入「世間一切事物中,人是第一可寶貴的」,「人類總得不斷地總結經驗,有所發現,有所發明,有所創造,有所前進。」等毛主席語錄,以此高揚人的主體地位,表達對環境保護的樂觀態度。這也得到了巴西等國的支持。後來在裏約會議、哥本哈根會議中,這些觀點繼續發展為「以人為本」的環境價值觀。

盡管有種種分歧,會議最終透過了【人類環境宣言】(Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment),這是一份具有裏程碑意義的檔,強調了人類與環境的相互依存關系,呼籲全球采取行動保護和改善環境,也成為後續一系列全球合作和博弈的濫觴。

回顧歷史,我們可以清楚地看到,面對人類工業化帶來的環境問題,從一開始,以中國為代表的發展中國家,與先發工業國家的立場就是不同的,因此,後續的觀點、方法、實踐當然都是不同的。

「從人均二氧化碳排放的角度來說,歐美主要已開發國家在上世紀80年代就碳達峰了,」丁仲禮在2021年再次接受央視采訪時,說得很通透,透過把高耗能、高汙染的產業往發展中國家轉移,他們的人均碳排放正在下降,但下降振幅不太大,由奢入儉難,這是人性的問題。

「西方的這些國家就是放空炮的,你以為他們會真減排嗎?」他說。

「如果這些國家都不做,中國還要做嗎?」主持人問。

「中國還要做!」丁仲禮的回答,很果斷。

「讓外國人來同我們接軌 」

可能限於訪談節目篇幅,丁仲禮只是極簡地提了兩個最顯著的好處,首先就是大氣汙染問題能夠極大解決,其次,是煤炭、石油都是很好的資源,燒掉是最可惜的,如果能夠盡量以可再生能源替代,這些資源還可以留給子孫後代。

在丁仲禮看來,在氣候變遷問題後來的發展中,西方已開發國家摻雜了太多政治,以至於許多事情難以落實;而中國主要不是從政治角度考慮,而是從國家大的發展方向考慮,氣候變遷,對我們來說既有挑戰,也是機會,我們更多從積極的、機會的角度來考慮問題。

實際上,關於全球變化研究追根溯源,離不開一位中國科學家的推動。或許由於發生在前流動互聯網時代,或許由於西方環保話語在輿論場過於喧囂,他的貢獻今天已較少為大眾了解。

他,就是2005年國家最高科學技術獎得主,葉篤正。

「讓外國人來同我們接軌 」,是後來葉篤正常說的一句話,和錢學森、錢偉長等在那個環境下留學美國的有誌青年一樣,自信的底氣,來自實力。

在20世紀30年代,國際氣象研究的中心從北歐轉到美國。以羅斯貝為首的一批國際知名氣象學家在芝加哥大學成立了一個研究全球大氣環流的群體,後稱芝加哥學派,代表了大氣科學的一個時代,特別是為現代氣象學和大氣動力學的發展奠定了基礎。

正在美國留學的葉篤正聽取錢偉長的建議,進入芝加哥大學氣象系讀博士學位,正式師從羅斯貝,並很快成為芝加哥學派中最年輕的成員。

1949年,葉篤正的博士畢業論文【大氣中的能量頻散】在美國【氣象雜誌】上發表,論文立即引起國際氣象學界的高度重視,被譽為動力氣象學的傑出代表作之一,至今仍被廣泛套用於氣象業務和科研工作中。

1979年,美國氣象學家朱爾·格雷戈裏·查尼(Jule Gregory Charney)領導的小組發表一份題為【二氧化碳和氣候:一個科學評估】的報告,就是後來所稱的「查尼報告」。

美國氣象學家查尼

這份報告是應美國政府的要求,為美國國家科學院準備的,並且送出給了當時的美國總統吉米·卡特,成為他後來獲得諾貝爾和平獎的重要支撐。

報告審查了當時氣候模型對大氣二氧化碳增加響應的模擬結果,預測了大氣中二氧化碳加倍將導致的全球暖化範圍,並提出了1.5-4.5℃的估計。

這份報告是科學界對氣候變遷問題進行系統研究的起點之一,對後來的全球氣候變遷研究產生了深遠的影響。它也是政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)成立的科學基礎之一。

查尼正是葉篤正留學美國時代的同學,1984年,他們的另一位同學,氣象學家馬隆,專程來北京找到葉篤正,希望就全球氣候變遷進行合作研究。

全球氣候變暖,人類活動對大氣和地球影響究竟如何?最重要的是,人類將如何適應這個變化?

葉篤正敏銳地意識到全球變化問題的重要性。他和符淙斌、陳泮勤等4人立即成立了一個研究小組,在中國開展全球變化預研究。

1984年在加拿大渥太華召開的第一次全球變化大會上,葉篤正、符淙斌應邀作了題為【全球變化—— 一個全球性的多學科科學問題】的報告,率先指出了10至100年的變化應當是全球變化研究中關註的重點,並討論了氣候變遷和全球變化之間的區別。

特別值得註意的是,葉篤正和他的同學查尼、馬隆一樣,都是氣象學出身,這兩位都是從氣候變遷的角度來看待問題,而葉篤正的研究方向是「全球變化」,把「氣候」兩個字拿掉了。

正如周恩來總理1972年的洞見環境問題的系統性,並派出跨部門團隊參會一樣,中國氣候研究也由此成為一個涉及科學、政治、經濟、外交等領域的系統工程,為中國後來參與1992年啟動的國際氣候變遷談判奠定了有利的基礎。

1992年的裏約會議上,一些西方已開發國家不僅長期不履行應對氣候變遷的義務,而且把矛頭指向發展中國家。在一次國際科學討論會上,某國的一位代表提出,二氧化碳的問題各國要同樣對待。葉篤正聽到後站起來說:「這個不公平,全球暖化不是一兩年的事情,是過去將近一百年大家排放二氧化碳的結果,也分不出來是哪個已開發國家排放得更多,我們中國沒有排放出多少,是你們已開發國家先搞成全球暖化,現在又要大家分攤責任,這個不公平。」參加會議的科學家大多表示贊同。

最終,會議透過的【聯合國氣候變遷框架公約】確立了「共同但有區別的責任」原則。

到了上世紀末,中國政府提出把「可持續發展」作為國家的基本戰略,另一方面,全球變化的研究也已經開展了十多年。

「可持續發展」側重於政策和實踐層面,而「全球變化」研究則側重於科學界的基礎研究。

如何讓研究和行動真正有機結合起來?

2000年左右,葉篤正組織了一次「香山科學會議」,邀請了近三十位水資源、水土保持方面(比如關君蔚院士、施雅風先生、王浩研究員、唐克麗研究員等)和研究海平面上升和河口動力學方面的專家(如華東師大的沈渙庭教授等)參加這次會議。

會議討論主要集中在「西北的水資源和水土保持」和「對沿海海平面上升的適應和可持續發展」兩個具體問題,討論結束後,葉篤正和呂建華發表論文【對未來全球變化影響的適應和可持續發展】,在小結是這麽說的:

(1)隨著全球變化研究的發展,適應將成為實用性強的系統性研究;

(2)必須將適應和可持續發展結合起來;

(3)可持續發展是人類社會為適應全球變化所必須采取的行動準則,即適應必須符合可持續發展原則;

(4)只有考慮了對全球變化適應的可持續發展才可能真正地持續發展下去;

(5)必須從系統的觀點考慮適應與可持續發展問題。

不久後,葉篤正、符淙斌等人發表論文【有序人類活動與生存環境】,正式將「有序人類活動」的概念介紹給大眾和西方。

在2022年出台的中國【國家適應氣候變遷戰略2035】中,我們的思路十分清晰:減緩和適應是應對氣候變遷的兩大策略,二者相輔相成,缺一不可。

減緩是指透過能源、工業等經濟系統和自然生態系較長時間的調整,減少溫室氣體排放,增加碳匯,以穩定和降低大氣溫室氣體濃度,減緩氣候變遷速率。在此過程中,已經發生的氣候風險不會消除,潛在的氣候風險仍在不斷累積,甚至在全球實作碳達峰與碳中和後一定時期內仍將持續。

適應是指透過加強自然生態系和經濟社會系統的風險辨識與管理,采取調整措施,充分利用有利因素、防範不利因素,以減輕氣候變遷產生的不利影響和潛在風險。氣候變遷影響和風險具有顯著的區域性,切實有效的適應行動能夠降低國家和地區面臨的氣候變遷不利影響和風險,對於保障經濟社會發展和生態環境安全更加具有現實迫切性。

隨著研究的深入和實踐經驗的增加,普通人可能不太會註意到的一個變化是,在中國的主流政策和話語體系中,「防止氣候變遷」的概念已經較少出現,我們更多講的是「應對」和「適應」。

「防止氣候變遷」這是全球氣候行動的長期目標,【巴黎協定】是這一話語的典型代表,旨在透過減少溫室氣體排放來限制全球氣溫上升,以避免氣候變遷的最壞影響。

鑒於氣候變遷的影響已經顯現,即使我們成功減緩了氣候變遷的速度,一些氣候變遷的影響已經不可逆轉,越來越多地區和國家正在采取適應措施來應對海平面上升、極端天氣事件等影響。

大象無形,在輿論潛移默化的影響下,在國家能源、環保、經濟政策整體性的牽引中,「有序人類活動」的思想已經融入我們每個中國人的生活,像水和空氣一樣「日用而不知」。

在全人類應對氣候變遷的事業中,正如文章開頭大衛·華萊士-威爾斯列舉的那些事實所顯現的,中國正在成為實踐的領導者。

透過我們的光伏板、透過我們的新能源車、透過我們更高碳強度的GDP增長對全球經濟的拉動,透過「世界工廠」本身生產越來越多的綠色產品,外國人,已經同我們接軌,分不開了。

「每個人身在其中的史詩」

黃土高原,是中國四大高原之一,擁有地球上分布最集中、面積最大的黃土區,這片土地不僅見證了人類文明的曙光,還是一個巨大的地質文獻庫,蘊藏著地球環境變化的多種歷史資訊。

丁仲禮曾經歷時20多年,帶領團隊踏遍黃土高原,進行大量野外工作,最終成功建立了中國黃土高原260萬年以來的整合氣候記錄曲線,被寫入國際地質學權威文獻國際地質年表,進一步提升了中國黃土研究的國際影響力。

丁仲禮院士在安塞水土保持綜合試驗站聽取黃土高原水土保持情況

正是基於紮實的研究和對自然的了解,丁仲禮在多個場合表示過,應當對地球的氣候變遷辯證看待。

全球氣候變遷可以分為三個時間尺度,即地質構造尺度(10萬年至億年)、地球軌域尺度(10萬年至萬年)和短時間尺度(萬年)。在地質構造尺度上,由於巖石圈變動,自650萬年前的新生代以來,全球溫度降低了10℃以上,海面下降了約70米。

從260萬年開始,隨著北極冰蓋的形成,地球在萬年尺度上,進入冰期和間冰期有規律波動。冰期與間冰期溫度可以相差6℃至8℃。

從距今1.1萬年開始,地球進入間冰期。地球溫度變化呈現兩個特點:一是趨勢性,即從1萬年到8000年前是增溫時段;從4000年前開始,溫度逐漸變冷,出現小冰期;小冰期在距今100年前結束,地球開始變暖。二是波動性,即存在千年尺度、百年尺度和十年時間尺度上小於1℃的溫度波動。

我們常提到的氣候變遷,主要是指距今100年間的全球溫度升高。可能是小冰期結束疊加人類對環境影響力增加的結果。

生產力的發展,一方面使人類勞動生產率提高,另一方面使人類活動的計劃性或全球一致性提高。前者使得人類活動對自然環境變化的影響能力提高,後者使得人類活動的作用可相互疊加,綜合二者,人類活動對環境變化的影響力急劇提高。

現在地球溫度增加到底到了什麽程度?800年來最暖。

地球已經走過46億年的歲月,生命是在大約6億年前出現的,隨後,生物經歷了多次大大小小的滅絕事件,最大的滅絕事件有5次,幾乎都伴隨有劇烈的全球性環境變化。

正如丁仲禮所說,氣候的變化是絕對的,不變是相對的,地球好好的。

能否適應環境的變化,這是生命自己的渡劫。

這將取決於人類社會的執行效率能否全面提升,人類對地球未來環境變化的適應能力能否全面加強。

這就是我們這個時代,我們這個百年未有之大變局,我們每個人都身在其中的,一部史詩。