文 | 追問nextquestion

近年來,得益於方法學的重大進步和從分子到整個大腦多層次的數碼數據整合及建模,腦科學研究無疑已邁入一個新時代。在這一背景下,神經科學與技術、計算的交叉領域已取得重要進展。新興的大腦科學整合了高質素的研究、多層次數據的整合、跨學科的大規模合作文化,同時促進了科研成果的套用轉化。就如歐洲的「人腦計劃」(Human Brain Project, HBP)所提倡的那樣,采取系統化的方法對於應對未來十年內的醫學與技術挑戰至關重要。

本文旨在為未來十年的數碼大腦研究發展一套新概念,並與廣泛的研究社區展開討論,尋找共識點,以此確立科學的共同目標。同時,提供一個科學框架,支持當前及未來的EBRAINS研究基礎設施發展(EBRAINS是HBP工作產生的研究基礎設施)。此外,本文還旨在向利益相關者、資助組織和研究機構傳達未來數碼大腦研究的資訊,吸引他們的參與;探討綜合性大腦模型在人工智能,包括機器學習和深度學習方面的變革潛力;並概述一個包含反思、對話及社會參與的協作研究方法,以應對倫理與社會的機會與挑戰,作為未來神經科學研究的一部份。(本文為文章上篇)

關鍵詞: 人類大腦,數碼研究工具,研究路線圖,大腦模型,數據共享,研究平台

▷ Amunts, Katrin, et al. "The coming decade of digital brain research: A vision for neuroscience at the interp of technology and computing." Imaging Neuroscience 2 (2024): 1-35.

引言在過去幾十年裏,我們對人腦的理解已取得顯著進展。面對大腦復雜性的挑戰,研究者已經從單一分子和基因的層面,到突觸、細胞和局部神經回路,乃至於作為一個整體器官的大腦的各個層面,探索其多種功能和功能障礙。

今天,神經系統疾病已成為繼心臟病之後的第二大死亡原因,造成約2.76億傷殘調整生命年(Disability-Adjusted Life-Years, 是指從發病到死亡所損失的全部健康壽命年)(Feigin et al., 2019)。 [1] 2010年,歐洲的大腦疾病總成本高達 7980億歐元 (Olesen et al., 2012)。為了應對這一挑戰並開發更有效的因果治療方法,我們需要深入理解大腦的工作原理。我們不可避免地會面臨器官的復雜性和其龐大的規模,同時也存在合法的倫理和方法論限制,這些限制不允許我們直接從人體材料中獲取所有必要的數據集。這為實證和數碼研究帶來了挑戰。解決這些挑戰需要洞察大腦的基礎結構、器官中的生理現象,以及對神經機制的理論理解。結合結構性和功能性磁共振成像(fMRI)、腦磁圖(MEG)或腦電圖(EEG)等多種方法,科學家們已成功辨識與感覺、運動控制和執行功能相關的生物標誌。然而, 要從細胞機制到系統層面的效應建立聯系,我們需要多尺度神經科學的支持。 還有研究指出,我們還需要理解大腦各區域之間是如何進行「語意」交流的 (Douglas & Martin, 2007) 。例如,Buzsáki (2019) 認為,全域和局部的振蕩構成了大腦內部通訊的「語法」。

針對多種腦疾病, 遺傳機制 的明確已對診斷和治療起到了直接的重要作用。此外,幾種訊號傳導途徑的分子和細胞機制也已被解碼。盡管如此,我們仍需加深對大腦組織、大腦結構與功能、動力學和行為之間關系的理解,特別是其在學習和睡眠期間的重組,以及認知基礎的條件。模擬以及人工智能(AI)解析意識結構的潛力已成為神經科學討論的一部份 (見 Dehaene et al., 2017; Graziano, 2019)。具備模擬意識能力的機器的出現,可能意味著「意識的困難問題」可以透過模擬「意識的容易問題」來解決 (Chalmers, 1995)。

大腦的多尺度架構 不僅賦予了它適應能力和計算能力,也促成了不同大腦區域間明顯的個體差異。這些差異的程度取決於不同大腦區域和其他因素 (Croxson et al., 2018; Zilles & Amunts, 2013)。理解這些變異將有助於改進診斷和個人化治療,同時促進對認知功能機制的闡釋。從基礎科學的角度看,這是理解前進演化和不同認知特征的必要條件 (Thiebaut de Schotten & Forkel, 2022)。

神經成像技術、微電子技術和光學方法的創新進展 ,極大地推動了我們對大腦功能的了解。這些技術提供了更高的空間和時間分辨率,並能持續觀測更長時間,從而產生了大量的數據。目前已經有成千上萬的參與者參與其中,他們提供了大量數據集,盡管這些數據集的分辨率較低。這些數據幫助我們辨識了決定大腦健康與衰老的多種因素,例如生活方式、環境因素、基因構成及這些因素之間的相互作用。這種實證研究產生了大量高度結構化的數據以及後設資料,也加劇了對日益增長的對數據集的需求。

那麽, 根據目前的數據, 哪些問題已經可以得到解答,哪些地方還需要做更多工作呢? 2002年諾貝爾獎得主悉尼·布倫納 (Sydney Brenner) 在其獲獎演講「大自然給科學的禮物」(Brenner,2003)中提到:「我們正在數據的海洋中掙紮,渴望獲得知識。生物科學的爆炸性增長得益於我們積累描述性事實的前所未有的能力…… 我們需要將數據轉化為知識,並需要一個框架來實作這一轉換。 」盡管現有大量數據,但各實驗室的研究目標和方法差異巨大,數據往往無法直接比較。此外,嚴格的質素控制和來源追蹤的多維數據,包括具有高空間和時間分辨率的功能成像數據及組學數據等,還相對稀少。

這些數據往往來自多個不同的實驗室。顯然,要定義和實作宏偉的科學目標,需要不同領域的神經科學實驗室之間,以及擁有互補技術專長的實驗室之間的緊密合作。例如,需要影像分析、神經解剖學、數據分析、計算、生理學、生物醫學、建模、理論和計算的專家共同協作。研究大腦和大腦疾病時,一些神經倫理問題和社會需求與價值的考量也非常重要,這促使神經科學家與人文科學研究者之間的互動更加緊密。總的來說,這些發展促進了跨學科合作,需要適當組織和重視。

這種橫跨不同大腦研究領域的緊密合作是HBP等大型國際專案的顯著特點。 [2] HBP從2013年啟動至2023年結束,是歐洲未來與新興技術領域的旗艦專案之一。HBP專案的啟動目標是深入理解大腦,這一目標與當時計算和數碼技術的顯著進步相符(Amunts et al., 2016, 2019; Markram et al., 2011)。HBP是全球首批大規模大腦研究專案之一,在將數碼大腦研究轉變為一個更方便協作、可復制、以及倫理和社會責任為導向的學科方面發揮了開創性作用(Amunts et al.,2022)。 HBP已經建立了科學工作流的基礎,使得多尺度、多物種的實驗數據與理論及數據驅動模型之間能進行FAIR (可尋找的、可存取的、可互操作的、可重用的;Wilkinson et al.,2016) 比較 (Eriksson et al.,2016)。研究成果已經帶來了關於學習機制(Bellec et al., 2020; Cramer et al., 2020; Deperrois et al., 2022; Göltz et al., 2021; Jordanet al.,2021;Masoli et al.,2021;Stöckl et al.,2021)、視覺-運動控制 (Abadía et al., 2021; Pearson et al., 2021)、視覺(Chen et al., 2020; Svanera et al., 2021; van Vugt et al., 2018)、意識(Demertzi et al.,2019;Lee et al.,2022)、睡眠(Capone et al.,2019;Le Van Quyen et al.,2016;Rosanova et al.,2018)、空間導航(Bicanski & Burgess,2018;Northoff et al.,2020;Stoianov et al.,2018;van Beest et al.,2018;et al.,2021)、預測編碼和感知(Oude Lohuis et al.,2022),以及語言(Dehaene et al., 2015)等方面的新見解,同時也推動了新理論概念和分析方法的發展。Neuron雜誌 [3] 在2015年的特刊中,特別討論了認知架構,旨在匯聚關鍵研究以理解和模擬人類大腦功能,許多特色論文都是在HBP專案啟動階段的合作成果(Dehaene et al., 2015)。神經科學社區現在已經能夠利用最新的計算、模擬和人工智能技術的最新發展。專案中建立的實驗數據、計算模型和工具、儀器以及如神經形態系統這樣的專用硬件,旨在顯著加速大腦醫學和研究的發展,並為半導體行業提供低能耗解決方案(「大數據需要硬件革命」,2018)。該聯盟已經開發出EBRAINS這一協作研究平台,目標是透過數碼工具和計算技術將大腦研究推向新的高度,進一步發展醫學和神經啟發型技術的套用。EBRAINS已成為歐洲研究基礎設施戰略論壇(ESFRI)路線圖的一部份,ESFRI的目標是支持歐洲研究基礎設施政策的連貫和戰略導向的方法,並促進多邊倡議,以更好地使用和發展研究基礎設施,這不僅涵蓋歐洲,還擴充套件到跨大陸層面。 EBRAINS正在被開發成為一個由科學家為科學家服務的可持續研究基礎設施。

為應對倫理與社會問題,HBP在EBRAINS的治理和研究層面融入了負責任研究與創新(RRI)的原則和實踐。其目標是預測、反思,並在網絡層面采取行動,以應對當前及未來的神經倫理、哲學、社會和法律挑戰,並主動解決有關EBRAINS研究及其成果的關註、濫用和商業化的雙重用途研究問題(Stahl et al., 2021)。

展望未來十年,我們基於已取得的成就,確定了對大腦知識的缺口,並制定了未來的研究目標。我們相信,實作這些目標的努力將從數碼大腦研究的進展以及技術與計算交叉領域的最新發展中受益。數碼大腦研究利用數據科學、人工智能、計算、建模和模擬、圖譜等領域的優勢,推動大腦研究進展,並將其轉化套用於醫學和技術。這些目標也將從神經科學與神經倫理的整合以及涉及需求、可接受性和期望性的倫理與社會問題的多學科合作中獲益。

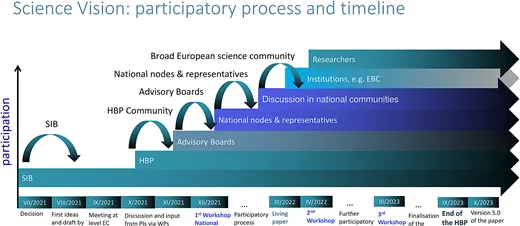

本手稿透過一個參與性過程發展而來(附錄1)。這項工作由HBP發起,邀請整個研究社區透過送出評論共同塑造願景。這個過程持續超過兩年,使得原始檔經歷了實質性的變更,研究概念得到更廣泛的代表,有時還伴隨著爭議性的討論,特別是關於建模和模擬的角色。作者們就共同目標和實作這些目標的步驟達成了共識。雖然我們並不認為存在一種「萬能」的方法來處理這些問題,但我們確信,圍繞數碼大腦研究主題的討論將推動更廣泛的神經科學領域的進展(見附錄2)。

附錄1 白皮書:參與流程和時間表

附錄2 支持聲明

Rafael Yuste: 「作為在美國工作的歐洲人,我強烈支持這一倡議,它有助於將歐洲神經科學推向領導地位,並幫助歐洲國家利用共同努力實作相同目標的好處。」

Linda Richards:「總體而言,這份手稿呈現了推動該領域前進的新方法,非常令人興奮。」

Alexandra A. de Sousa:「作為歐洲腦前進演化研究網絡的創始人,我強烈支持這一倡議,特別是它提到了比較和前進演化神經科學的重要性。」

蒲慕明:「理解人腦的結構和功能,並開發有效的診斷和幹預腦疾病的方法,是所有社會的長期目標。這些任務龐大,需要全球合作,以促進快速進展並共享知識與技術。中國腦科學專案現已由中國政府全額資助,為未來十年提供保障。許多中國科學家與歐美科學家有密切聯系,他們希望建立國際合作專案,並設立有效的協作機制。」

George Paxinos:「觀察到在多層次腦圖譜的開發中取得的進展,實在令人興奮。近年來出現的高級數碼工具為研究不同物種的大腦結構提供了全新的可能性。」

神經科學:現狀為了理解我們的缺失部份並激勵我們的數碼大腦研究方法,回顧現代神經科學的起點至關重要。這一學科的發展經歷了多個關鍵階段。

現代神經科學起源於19世紀的最後二十年,大腦的認識發生了根本性變革:從被視為結構單一的整體,轉變為一個由眾多神經元組成的復雜網絡(DeFelipe, 2009; Mazzarello, 2010; Shepherd, 2015)。20 世紀初關於大腦分區的新概念,即大腦中負責特定功能的區域,催生了微觀結構的大腦圖譜的誕生(例如,Brodmann, 1909; Vogt & Vogt, 1919)。系統的神經病理學研究加深了我們對健康和疾病狀態下大腦的理解。1930 年代全腦電圖為 1950 年代細胞內電生理記錄以及對神經元和突觸生理學的基本了解鋪平了道路。1930 年代化學神經傳遞的發現及1950 年代藥理學的革命對神經學和精神病學產生了重大影響(Carlsson et al., 1957; Dale et al., 1936; Vogt, 1954),同時也加深了我們對於大腦如何作為一個分布式計算網絡靈活適應變化世界的基本理解(Dayan, 2012)。

1950年代引入的Hodgkin-Huxley模型用數學術語描述了動作電位的機制(Hodgkin & Huxley, 1952)。到了1960年代和1970年代,關於感覺(主要是視覺)和運動系統的生理學及解剖學研究,為我們更新對大腦的認識提供了寶貴見解。盡管我們現在認識到這種理解還過於簡單(Shepherd, 2009)。1980年代我們對神經元膜生物物理學和受體及離子通道的功能有了深刻的理解(Sakmann & Neher, 1984),而1990年代全腦成像技術的興起開啟了一個快速進展期,深化了我們對大腦結構、它與基因和環境的關系以及個體差異的理解。新興技術,包括分子生物學、遺傳學、藥理學、心理物理學、神經成像和計算神經科學,結合電子和計算技術,逐步豐富了大腦研究(Finger, 1994)。

21 世紀初,新工具的開發,如光遺傳學,首次允許透過啟用或抑制特定的神經元類別,來研究它們的功能(Deubner et al., 2019; Emiliani et al., 2022; Häusser, 2021; Südhof, 2017)。新型高分辨率成像技術,如在動物實驗中使用的雙光子鈣成像,極大提高了我們對細胞和亞細胞生理的理解(Toi et al., 2022; Yang & Yuste, 2017)。與此同時,寬視野鈣成像作為系統神經科學中的一種強大工具出現,允許同時記錄多個大腦區域,具有足夠的時空分辨率來解析行為相關資訊(Cardin et al., 2020; Ren & Komiyama, 2021b)。最近,單細胞轉錄組學的發展,結合電生理表征和形態重建,為研究人員提供了關於哺乳動物大腦中神經元類別的堅實知識基礎(Chartrand et al., 2023; Fuzik et al., 2016; Gouwens et al., 2020; Lee et al., 2023)。

有人提出,刺激的全域特性可以透過神經元同步來編碼的假設(Brama et al., 2015),例如「同步繫結」理論曾認為,當編碼這些特征的神經元在毫秒內同時放電時,諸如視覺物件的顏色和運動之類的特征就會被整合為連貫的感知(Gray et al., 1989)。然而,後來的研究表明,並不存在同步繫結(Lamme & Spekreijse, 1998; Roelfsema et al., 2004; Thiele & Stoner, 2003),而是物件的特征透過基於物件的註意力,在神經元層面上提高了放電率,從而整合成一個連貫的整體(Poort et al., 2012; Roelfsema et al., 1998)。未來幾年內,我們可能將獲得用於研究特定任務的動物大腦回路的毫秒級表征工具,這些工具將套用於海馬-皮層網絡(Klausberger & Somogyi, 2008; Lisman et al., 2017)、運動皮層(Li et al., 2015)、桶狀皮層(Staiger & Petersen, 2021)、基底-皮層網絡(Gombkoto et al., 2021)和一些組織性行為的下丘腦網絡(Karigo et al., 2021)。

同時, 我們對特定大腦功能的理論和概念理解也變得更為豐富和復雜。現在可以在多個尺度上研究解剖與功能之間的聯系 (Zaborszky, 2021)。微觀尺度的形態學特征包括髓鞘、細胞、受體構造、細胞密度、突觸、單個神經元的尖峰模式、軸突和樹突的分枝模式、棘密度和基因表現,而生理特征涵蓋從離子通道生物物理到突觸電位或神經元尖峰模式的廣泛範圍。研究表明,特定區域的突觸組織、受體構造和分枝模式揭示了驚人的連線復雜性,雖然這些特征如何導致皮層內部和皮層之間以及區域內的處理差異仍然是一個未解之謎(Amunts et al., 2020; Haueis, 2021; Palomero-Gallagher & Zilles, 2019; Rockland, 2022)。

在宏觀層面,研究者利用MRI技術探索大腦中各個皮質區域之間的相互聯系,如視覺系統的層級處理和基本連線模式(Felleman & Van Essen, 1991)。在此尺度,大腦血氧水平依賴性(BOLD)訊號展現出慢速、低頻的自發波動和系統性模式,這些透過靜息態功能連線被捕捉到(Raichle et al., 2001)。但是,BOLD成像與電生理模式之間的精確關系尚未明確。研究假設架構類別是層級處理的決定因素 (Barbas, 2015; Bastos et al., 2015; Mejias et al., 2016; Vezoli et al., 2021)。跨模態區域之間的連線使得這些區域能夠整合不同單模態感覺的表征,歸入到執行分類和規則決策的腦區(Mesulam, 1998; Pandya et al., 2015)。在連線區域之間以及區域內部,神經元的復雜性方面已取得一定的研究進展。

具體來說,許多人類研究中使用的功能成像BOLD訊號與局部能量消耗密切相關 (Viswanathan & Freeman, 2007),這可能反映了對映到跨層神經元和皮質層的樹突活動和中間神經元活動。這些局部的微電路和樹突活動對比較內部模型與自上而下的預期和自下而上的資訊流的認知功能至關重要。這些局部計算對意識處理的細胞機制可能起到關鍵作用 (Aru et al., 2020),並可能在其他測量神經輸出的電記錄技術中被遺漏。理解特定層級計算將是一項重要的計算突破,結合對局部微電路活動和樹突活動敏感的記錄技術 (Larkum et al., 2018) 與相應的皮層計算理論模型 (Haider et al., 2021; Sacramento et al., 2018) 可實作此目標。

所謂的中觀尺度是在微電路層面上定義的,研究者依此描述大腦的不同細胞類別及其連線性和湧現的動力學。然而,具體的單元仍然存在爭議。盡管在1970年代,多種尺寸的皮層柱(如微柱、超柱等)被視為功能模組 (Jones, 1983; Mountcastle, 1997; Rockland, 2010; Szentágothai, 1978),但持續的討論提出了基本電路類別的組合,包括前饋興奮性、迴圈反饋興奮性、前饋抑制性、迴圈反饋抑制性和抑制-抑制性電路 (Nadasdy et al., 2006)。這些電路是透過前進演化壓力塑造的。因此,理解不斷前進演化和成熟的皮層電路邏輯,以便辨識跨物種的特定電路,這將揭示解剖特征在多大程度上具有相似或不同的功能。

理解中觀尺度電路對於正確連線微觀和宏觀尺度的大腦組織描述至關重要,這有助於從微觀特征正確推斷宏觀行為 (Haueis, 2021)。廣域熒光成像可以橋接微觀和宏觀空間尺度之間的神經活動,幫助我們理解局部電路是如何與更大的神經網絡相互作用的 (Cardin et al., 2020; Ren & Komiyama, 2021a)。透過結合不同記錄方式,我們能夠突破單一技術的局限性(Allegra Mascaro et al., 2015),例如,最近的研究結合廣域鈣成像與其他成像技術,如雙光子鈣成像和 fMRI (Barson et al., 2020; Lake et al., 2020)。現在我們能夠在同一人腦切片中對分子定義的細胞類別及其細胞結構進行成像,從而詳細刻畫中觀尺度的結構復雜性及其在跨尺度連線中的作用(Axer & Amunts, 2022; Kooijmans et al., 2020)。這種方法將更好地理解不同細胞類別在局部及全球層面上的連線方式。

最近, 研究重點逐漸轉向神經群體的幾何形態和動力學 (Ebitz & Hayden, 2021; Saxena & Cunningham, 2019)。推動這一研究方向的是這樣一個假設:(最有意義的)神經活動發生在捕捉神經變異性的顯著部份的低維狀態空間或流形中,這些狀態空間或流形可以透過在高維神經記錄上使用降維技術來辨識。研究這些低維狀態空間的幾何形態和動力學,提出了關於大腦如何控制運動 (Churchland et al., 2012) 以及如何支持感知和認知任務的新的機制假設 (Chung & Abbott, 2021)。

為了連線不同的尺度並理解從一個尺度到另一個尺度的過渡規則,需要詳細的模型來連線這些空間和時間尺度。此外,還需建立建立生物物理模型來描述生理過程如何被測量器材捕捉的。例如,此類模型可以透過結合使用侵入性電生理學與高分辨率層流功能磁共振成像,探測大腦皮層深處神經元群體的多單元活動和局部場電位Havlicek et al., 2015) :這包括描述興奮性和抑制性神經元亞群的層特異性分布的微電路模型,然後為 fMRI 訊號模型提供輸入,並生成包含神經血管耦合、血液動力學響應和 BOLD 訊號物理模型的 fMRI 訊號生成模型。

隨著心理現象計算概念化的興起和人工神經網絡的成功,人們對大腦組織復雜性的認識不斷加深。Marr (1982) 指出,除了神經實作層面之外,還有兩個組織層面:演算法層面和計算層面。進入21世紀,隨著計算能力的增強,計算神經科學的需求也日益增長,它已成為實驗和臨床研究中不可或缺的一部份。 現在,我們不僅可以模擬具體的神經過程,還能構建更宏觀、更整合的模型。 這些模型將不可避免地揭示大腦的認知架構,並促進更通用人工智能的發展。

大腦理論將計算模型融入概念框架中,並根據資訊理論框架 (自由能原理,Friston et al., 2006; Parr et al., 2022) 或動力系統理論 (流形上的結構流,Jirsa & Sheheitli, 2022) 提出它們的功能原則。 除了模擬生物資訊處理外,計算方法還能高效分析大型復雜數據集,透過人工神經網絡、理論建模和模擬等手段,將大腦的結構與功能聯系起來。在細胞-分子級別和/或系統模型中的模擬有助於測試特定假設或預測大腦結構、動力學甚至行為的特性,同時也能整合各種技術獲取的不同研究結果。將所有實驗發現(包括模型、文本、影像和其他數據)整合到一個統一的知識框架中仍然是必要的。這反過來這對於將神經科學的發現轉化為數碼醫學、提出新的治療策略以及發展神經啟發技術至關重要,後者利用了對感知、可塑性、學習和記憶的不斷增長的見解。

目前最先進的技術被用於研究整個時空譜的過程,通常是針對特定種、屬、科、目、綱或門而客製的。在系統發育樹的不同分支(例如無脊椎動物)上開發的方法僅緩慢地適應其他層級的使用,例如在嚙齒類動物和靈長類動物中的套用。近期,研究人員為果蠅建立了一個包含所有細胞和細胞類別的詳盡圖譜 (Li et al., 2020),並研究了導致宏觀功能變化的電路遺傳規範 (Handler et al., 2019)。這些資訊對理解宏觀層面狀態轉換與個體在連線強度上的差異之間的關系可能至關重要(Taylor et al., 2022)。透過統計整合系統發育知識,將這些知識從模型動物轉譯至人類,研究人員可以無創地在人腦中橫跨尺度構建聯系 (Felsenstein, 1985; 早期提到了這種方法的必要性)。

其他無脊椎動物研究的成功例子包括了一系列精巧的可逆擾動工具,這些工具用於解析微觀和宏觀電路功能,如光遺傳學、化學遺傳學和路徑選擇性擾動。這些工具最初在藻類中開發,並在無脊椎動物中得到了進一步的完善。隨後,這些工具極大地革新了嚙齒類動物的研究領域(Kim et al., 2017),但直到近期才開始套用於靈長類動物的研究(Gerits et al., 2012;Han et al., 2009;Klink et al., 2021)。比如,研究人員選擇使用斑馬魚來理解那些在哺乳動物中難以測試的遺傳或發育機制(Rastegar & Strähle, 2016)。靶向擾動也可以透過 CRISPR/Cas9 引入到誘導多能幹細胞模型的神經元或腦類器官中。

目前, 在比較兩種或更多代表性物種的特征時,神經科學會參考系統發育(前進演化歷史)。 透過在兩個遠緣相關的物種中辨識前進演化上的趨同特征,可以用來三角測量相關特征之間的關聯證據(例如,某一腦結構及其相關的行為功能)。辨識在近緣物種之間差異明顯的前進演化發散特征,有助於確定物種特異性特化的起源(例如,人類而非其他靈長類動物所獨有的腦部特征)。在過去幾十年中,為多種物種編制的基因組序列為系統發育資訊的爆炸式增長提供了基礎,隨之誕生了用於跨物種比較特征的全新統計工具集,稱為系統發育比較方法。

系統發育比較方法伴隨數碼數據集的可用性及比較神經影像學的發展而興起(Friedrich et al., 2021)。這些方法將為計算分析不斷增長的比較神經科學數據提供新機會。它們可以進行同源性推斷的統計測試;可以模擬一個特征在前進演化中的保守程度;並允許在更廣泛的分類群中定量檢驗特征的趨同。隨著更多復雜的大腦數據以數碼形式變得可用,並涵蓋更多物種,我們將有可能對大腦結構、神經回路和細胞生物學的前進演化進行建模,同時整合基因組、表觀遺傳和轉錄組機制。

例如,研究人員已在125種哺乳動物中研究了結構性大腦連線組與系統發育距離的比較(Faskowitz et al., 2022)。此外,透過古代 DNA 研究的新發現正逐漸顯現,這些研究已被用來將人類特有的基因表現特征與神經解剖學關聯起來,特別是研究尼安德特人對人類 DNA 的貢獻(Gunz et al., 2019)。一些當前與人類神經精神疾病相關聯的等位基因可能曾與這些適應相關,這些適應是智人——及我們最近與之混居的群體——適應世界各地環境變化時形成的(Benton et al., 2021)。隨著關於神經解剖、基因組、生理和行為的數據及比較化石記錄的持續積累,新的研究機會將持續出現。比較數據和前進演化模型可以被用來透過「逆向工程」方法開發人類及其他物種的思維,記錄它們自然歷史中的變化(Sendhoff et al.,2009)。

除此之外,神經科學家還研究各種模型物種的系統層面,以掌握大腦結構和功能的具體原理,這不僅限於傳統的靈長類和嚙齒類模型。雖然小鼠模型在理解人類疾病的神經生物學中發揮了重要作用,但對於許多人類疾病來說,它們並不理想(Brenowitz & Zakon, 2015)。例如,小鼠常被用來研究衰老,但它們缺少許多與人類衰老和相關疾病相似的生物特征。某些模型生物的衰老過程則與人類相似,尤其是貓和狗,它們展現了許多與人類衰老相似的特征,並且隨著年齡增長表現出大腦萎縮和認知衰退(Gunn-Moore et al., 2007;Landsberg et al., 2012;Youssef et al., 2016)。一些貓和狗大腦中的神經病理學與人類阿爾茨海默病中觀察到的相似(Head et al., 2000, 2005)。擴充套件使用各種模型系統來研究人類健康和疾病,有助於我們應對人類醫學中的復雜問題。

鳥類模型,盡管其大腦結構與哺乳動物大不相同,已成為研究復雜認知基礎的熱門選擇。這包括記憶空間路線或數百個食物藏匿點、解決問題、社會利他主義、心理理論和多工處理等功能(Balakhonov & Rose, 2017;Emery, 2006;Güntürkün & Bugnyar, 2016)。鳥類具有卓越的認知能力,夜鶯更擁有一個與人類語言系統相似的歌唱系統。這意味著鳥類是目前唯一一個用於研究大腦中語音資訊開發和處理的動物模型,極大地推動了比較神經解剖學和腦皮層演化的研究(Brainard & Doupe, 2002;Brenowitz et al., 1997;Jarvis, 2004, 2019;Nottebohm, 2005)。

此外,經過超過 3.65 億年的獨立前進演化,鳥類演化出了與哺乳動物不同的腦皮層結構,但在相關大腦區域展示出相似的環通度、神經化學特征、神經元數量以及與認知功能相關的細胞的基因表現譜(Colquitt et al., 2021;Herold et al., 2011, 2014;Kverková et al., 2022;Shanahan et al., 2013;Ströckens et al., 2022)。這些比較研究為理解大腦結構和功能之間的基本聯系提供了深刻的洞見,並可能辨識出鳥類和哺乳動物大腦中高級認知不可或缺的共同神經機制(Stacho et al., 2020)。大規模的比較研究是理解認知的關鍵,並為解讀正常和病理人類大腦功能的神經機制提供了獨特的工具。

至於人類/靈長類動物是否前進演化出獨特的結構特性,這仍是一個懸而未決的問題。例如,錐體細胞、中間神經元和膠質細胞的數量和復雜性,以及特定的大腦網絡特性,可能在人類和非人類哺乳動物之間存在差異(Benavides-Piccione et al., 2020;Berg et al., 2021;Fang et al., 2022)。這些研究僅涵蓋了少數哺乳動物種類,目前還無法預見這些差異是否會在增加更多物種和參數的考慮下持續存在。此外,盡管之前認為新小腦的擴充套件是人類獨有的(Balsters et al., 2010,但現在看來它很可能在所有靈長類動物中以可預測的方式發生(Magielse et al., 2023)。目前已開發出的方法讓我們能夠以接近使用動物模型的詳細程度來檢查人類大腦的組織和功能(Eyal et al., 2018;Montero-Crespo et al., 2020)。

雖然這篇概覽遠非全面,但它揭示了幾個重要的點:(1)神經科學的進步不僅源於概念上的提升,也與新方法和技術的出現緊密相關;(2)新技術不僅加深了我們對大腦的理解,同時也為我們開啟了復雜性的新層次,引發了新的問題;(3)不斷增加的跨領域、跨尺度、跨物種和跨模型的知識整合與協作需求正在日益增長。

工具多種新工具正在深刻推動我們對大腦結構和功能的理解;同時,研究人員還擁有新的能力和強大的算力來分析數據和模擬大腦功能。這些工具來自全球不同的平台和聯盟。

本文將重點介紹 EBRAINS,這是一個專為神經科學研究設計的分布式數碼研究基礎設施。EBRAINS [4 為使用者提供了一個統一、數碼化、開放、可互操作的平台,透過這個平台,可以存取以前散布在各個實驗室的數據、工具、方法和理論。它是在 HBP 專案下開發的,並且遵循 FAIR 數據原則(Wilkinson et al., 2016)。

EBRAINS 提供了一系列服務,包括共享神經科學數據和模型、人類的多級大腦圖譜、嚙齒動物及非人類靈長類動物的大腦圖譜、模擬研究、腦啟發技術、醫學數據分析以及專門的協作工具。此外,它還整合了創新的神經形態計算,並支持在虛擬機器器人中進行實驗。由歐洲頂尖的高效能計算中心的專家協調的 Fenix [5] 基礎設施,極大地促進了對高計算和儲存需求的研究。透過 Fenix,神經科學家還可以與其他研究領域的社區合作,共同開發新的軟件和解決方案,以應對數據和計算密集型研究的挑戰。這一合作非常重要,因為它使得不同領域的社區在面對類似問題(例如,大數據集的視覺化、數據的快速互動式存取)時能夠實作資源的更有效利用。

EBRAINS研究基礎設施吸引了廣泛且多樣化的使用者群體,從經驗豐富的套用/服務開發者到資深神經科學家、年輕研究人員及學生均有涉及。利益相關者和使用者之間的協作工作和共同創造將成為 EBRAINS 社區的重要組成部份,並指導其發展。該平台特別註重工具的易用性,並巧妙地平衡了界面的復雜性和使用者需求。這樣的設計便於合作工作,透過結合不同工具構建計算工作流,解決各種問題(例如 Eriksson et al., 2022; Fothergill et al., 2019; Wagner et al., 2022)。在這一點上,EBRAINS 正在改變科學家們研究大腦的方式,無論是在大規模的神經科學研究還是個體專案中都是如此。

計算工作流的特點應包括易於存取、可共享性、自動化、可復現性、互操作性、可移植性和開放性。在此基礎上,特別重要的是采用知識圖譜。 [6] 知識圖譜這一工具包含了多模態資訊的表示,以及EBRAINS工作流的以下「獨立性」特點:工具和服務獨立於使用它們的工作流。這些工具和服務的輸入被參數化,以便它們可以根據在不同工作流程中(重新)使用它們的其他工具和服務產生不同的輸出。

工作流獨立於執行它們的底層基礎設施:公共工作流語言(CWL)[7]被用來以一種通用和標準的方式描述工作流,確保在具有不同要求、依賴和配置的基礎設施中可以透明地執行。

工作流獨立於底層的工作流管理系統。有幾種系統與CWL相容,可以執行工作流步驟,監控執行過程,處理故障,自動獲取日誌和輸出以及執行其他相關操作。

對大腦功能及其失調的深入理解現在不僅成為可能,而且迫在眉睫。神經系統疾病和精神病對患者、護理者、家屬以及整個社會都構成了重大負擔。推動這些領域的進展,也受到了探索自我本質、意識和認知等哲學問題的驅動。要更好地理解大腦健康的基礎及生死邊界,必須匯集不同的視角。同時,倫理、哲學、法律與監管、文化及政治的挑戰密切相關,需要同時被解決。

大腦醫學的進步與基礎研究的突破密不可分,然而許多基本問題仍待解決。 譬如,記憶的形成、意識知覺的基礎、突觸訊息傳遞的電學與分子生化機制的相互作用、神經膠質細胞在訊息傳遞和代謝中的角色、不同大腦狀態在突觸結構終身重組中的作用、動力學與認知模型之間的關系、細胞集合是如何產生具體的認知功能等,這些都是需進一步闡明的重要方面。此外,大腦結構的特定動力學變化,如細胞結構、髓鞘、化學構造和區域間環通度,尚未被充分理解,但這些因素最終影響著不同大腦區域之間興奮性與抑制性細胞活動的比例,,從而在不同區域之間形成動態平衡(Barbero-Castillo et al., 2021; Deco et al., 2018; Demirtaş et al., 2019; Jancke et al., 2022; Kringelbach et al., 2020)。

目前對支持認知功能(如記憶或決策)的機制的了解,受到現有技術的規模和精度的限制——微觀尺度的同步記錄僅限於少數大腦區域,而全腦成像則缺乏必要的空間和/或時間分辨率。 計算模型可以幫助填補這一空白,但目前也處於瓶頸期 :幾乎所有的認知功能機制模型都專註於微觀尺度(Amit & Brunel, 1997; Mante et al., 2013; Wang, 2002),而全腦模型主要用於模擬大規模的神經動力學(Breakspear, 2017; Deco et al., 2011)。為了彌合這一領域的分歧,必須開發新的模型方法,這些方法可能包括在大規模大腦模型中引入簡化的認知功能(Mejías & Wang, 2022),擴充套件諸如迴圈神經網絡這類認知模型至多區域框架(Yang & Molano-Mazón, 2021),或提高現有認知多區域模型的生物合理性(Dora et al., 2021)。

由於臨床需求而驅動的與大腦的互動需求(包括讀取和刺激/操控),已開辟了如評估意識障礙(如無反應覺醒症候群、釘選症候群等)、腦機介面、認知增強、感官恢復和感官擴充套件技術等新興且不斷擴充套件的領域,這些技術的相關性已遠超醫療領域,影響到社會大眾。同時,也需要能夠進行高時間和空間分辨率的大腦記錄和活動控制,且這些技術應盡可能具備非侵入性。這些技術進展需要神經科學與微電子、納米電子學、光學、光控藥物、納米機器人、新材料(例如石墨烯)等領域的跨學科合作。預計不久將在安全性、化石相容性、大腦反應性變化(如膠質增生、細胞死亡)、訊噪比、侵入性問題(如手術、感染)以及大腦功能的閉環控制等方面取得進展,這些進展將帶來法律和倫理方面的影響。

盡管這些領域的進展令人印象深刻,但要全面理解基本過程,需要將每個系統(如視覺、感覺運動)與大腦的其他部份、身體和環境進行整合。此外,還需將分子、亞細胞、細胞和系統層面整合,實作包含所有這些復雜關系的突現內容的「多尺度」理解。僅考慮系統的一部份無法充分理解這些層面。每個層面的功能失常可能引發各種神經和精神疾病。為了全面理解這一過程,我們需要了解所有單個步驟,這在今天的很多情況下是困難或不可能的。因此, 必須在適當的抽象級別上處理各個步驟,發展相關理論,並透過多層次的結構和功能圖譜存取不同大腦組織層面的數據。

最新的自下而上的計算模型可以整合如特定離子通道、突觸受體和神經調節劑等微觀特征,並評估它們在細胞亞群體水平上的影響。最近,這種方法甚至擴充套件到全腦層面,透過研究麻醉劑的分子靶點,如異丙酚,及其在大規模活動水平上的作用。例如,改變K+電導(Dalla Porta 等,2023 年)或抑制性(GABA-A)突觸受體的動力學,可以誘導大腦活動轉變為同步慢波,達到類似於麻醉劑的效果。[11]這是計算模型可以發揮作用的領域之一。

為了全面理解行為和認知是如何透過皮層計算產生的,需要結合自下而上和自上而下的方法。典型的例子是腹側視覺流。盡管用於物體辨識的深度神經網絡受到視覺系統架構的啟發,這些網絡同樣也最佳化了視覺系統本身的功能模型。實際上,深層網絡中模型神經元的統計內容與大腦中記錄的真實神經元非常相似(Yamins & DiCarlo, 2016;Zhuang et al.,2021)。 用更精細的自下而上模型再現這種自上而下模型的功能仍是一大挑戰。

實驗測量與模型預測之間的相互作用非常強大,它們已經在理解網絡級現象(如振蕩、波動(Breakspear, 2017; Marder et al., 2022; Tort-Colet et al., 2021))方面取得了顯著進展。將這種方法擴充套件到整個大腦層面更具挑戰性,因為其涉及的復雜性較高,而且現有的非侵入性人類成像和記錄技術的時空分辨率仍不足。將這些模型與成像技術結合,需要深入了解各種訊號的生物物理特性。當使用計算模型來定量預測認知功能和衰老時,這一點尤為重要(Charvet, 2021; Charvet et al., 2022; Heckner et al., 2023; Jonsson et al., 2019),比如,基於患者和健康受試者的成像數據,並在計算模型與臨床數據之間建立精確的反饋迴圈,這最終應有助於更好地理解神經疾病。

網絡和其他模型還用於研究生理機制在病理條件下如何發生變異,例如,蛋白質水平的微觀變化可能導致異常的行為或臨床癥狀(Mäki-Marttunen et al., 2019)。其中最為人所熟知的是癲癇病例,已經確定了幾個導致異常高興奮性的微觀靶標。另一個例子是一個包括神經遞質受體數據的多因素因果模型,該模型能預測阿爾茨海默病癥狀的臨床嚴重程度的變化振幅,從而進一步支持個人化大腦模型的價值,以及將多模態數據融入模型的重要性(Khan et al., 2022)。與此相比,許多其他病理狀態如精神分裂癥的組織病理學和大腦訊號還不甚明了,計算模型在辨識機制及預測可能具有資訊量的宏觀和/或行為特征方面可能起到關鍵作用。為了解答這些和其他研究問題,必須應對許多技術、方法和計算上的挑戰(見Box1)。

Box 1:技術、方法和計算挑戰

大腦研究在大腦介面、分析、機制理解、數據解釋及大腦處理建模方面,面臨巨大的技術和計算挑戰。以下是一些例子:

(1)數據的復雜性(包括多級大腦組織、層級結構、並列資訊處理、冗余、電化學處理等)。其中一個關鍵問題是不同尺度間的關系,這關系到找到最適合闡明這些關系的粒度(及相應的數據)。在物理學中有一個「重整化」的概念,即在不同尺度間保持定律的一致性(例如稀疏耦合、層級動力學、計算原理等)。此外,必須在所有相關尺度上進行測量,以獲得如何從低階狀態合成高級狀態的資訊,並應對神經退化問題,即不同系統設定可能支持相同或相似功能的傾向。

(2)不同硬件、軟件和分析方法帶來的數據格式和數據模型的多樣性。不同研究者和實驗室提供的數據常常存在差異,這給數據整合和互操作性帶來了障礙。促進標準和協調程式的采用,包括采用標準化大腦圖譜進行空間參照,是極為重要的。這些措施對於促進數據的重用及其在不同情境下的組合和套用起到了關鍵作用。

(3)來自人類受試者的大腦數據可以進行去標識處理,但可能無法完全匿名化(即無法追溯到個體)。因此,有必要提供安全的數據儲存服務,這些服務需要提供受控或限制的存取許可權,以便於數據的再利用。在這些受保護的儲存系統中,數據的發現性涉及到公開共享匿名後設資料,這是目前 EBRAINS 正在采用的做法。

(4)很多行為和某些機制是人類特有的,但大量數據不可直接獲取且仍然未知(例如,無法在活人的大腦中測量到細胞層面的化學反應動力學)。研究動物大腦的比較方法以及模擬和建模是解決這一問題的策略。

(5)跨個體的變異性和多樣性。將來自不同人群的資訊整合到個人化醫學的圖譜、數據庫和研究中是必要的。

(6)鑒於大腦的空間和時間活動具有多尺度性質,數據集的特定空間和時間分辨率極為關鍵。從微觀和納米尺度到中觀和宏觀尺度的尺度整合是一大挑戰,捕捉大腦動力學同樣充滿挑戰。這需要根據發現的拓撲特征,在一個共同的框架中表示不同的尺度,即在多級和多尺度的圖譜和模型中加入時間維度。

(7)「子系統」的大尺寸問題(如神經遞質受體這類大分子含有許多原子,具有復雜的動力學結構,大型網絡,整個大腦的視角與特定興趣區域相比,大型人群等)。

(8)系統在病理狀態下的反應模式、動力學、可塑性和行為表現出廣泛的多樣性。

(9)系統性質的變化,表現為不同空間尺度的可塑性(從樹突棘到大型網絡;尖峰適應、長期增強、長期抑制等過程)或病變後的神經退化。

(10)預測和分析的準確性和可靠性,尤其是在將其套用於大腦醫學方面,對於個別受試者而言至關重要。

(11)缺乏一個全面的大腦理論,或選擇幾種相互競爭的理論。

(12)缺乏將廣泛的大腦樣本透過現代實驗方法(包括歐洲和世界各地已有 100 多年歷史的實驗方法)進行整合和記錄的能力,更好地利用歷史大腦樣本和數據顯得尤為重要。這些樣本數量可能達到數十萬甚至數百萬,大多數還未進行數碼化或透過網絡工具提供。其中一些包括稀有物種或在無法再現的條件下獲得的大腦(例如,未治療的腦病患者)。讓這些資料在全球範圍內數碼化,供研究人員使用,將極大地促進前進演化、比較以及臨床研究;然而,這一目標涉及到數據交換、儲存和安全方面的重大挑戰。目前已經開始嘗試將屍檢大腦解剖與數碼框架中的體內成像結合,例如https://bradipho.eu/。

倫理和社會問題作為 負責任數碼大腦研究的動力數碼大腦研究應由科學好奇心和推動社會利益的願望所驅動;同時,它應反映社會的優先關切 ,這包括更深入地理解大腦功能、開發更優秀的診斷工具,以及治療大腦疾病的更有效方法。本節中,我們將簡要提出如何確保社會關切得到妥善處理並體現在研究及其成果中,並探討如何確保研究和創新過程的負責任執行。未來的研究專案必須融入前瞻性實踐、神經倫理反思、多方利益相關者及公民的參與,並持續遵守現行的法律、規章和良好研究慣例。這包括仔細考慮數據生成和研究管理中性別與多樣性的作用,關註可能的雙用途研究或誤用神經科學發現的風險,以及對研究的倫理可持續性、人權影響及其長遠的社會政治影響進行深思。

數碼大腦研究需要考慮的其他社會法律問題還包括數據保護問題、歐洲委員會的通用數據保護條例(GDPR)下的數據管理、社會期待、接受度以及數碼大腦模型的可持續性問題,還有先進人工智能、腦啟發型計算和神經機器人研究可能帶來的問題等。例如, 神經科學與技術的融合很可能引領AI的新方向。在數碼大腦研究中,應重視不僅僅是數據的大量積累,更要確保數據的多樣性代表性 ,包括性別、年齡和種族等因素。這種包容性擴充套件到所有參與者,包括研究人員、實踐者和利益相關者。透過倡導多樣性,該領域能夠有效地解決AI中的偏見問題,並主動應對創新方法、技術和套用帶來的新問題。

負責任的研究與創新(RRI)框架提出了一種多學科策略,用於解決未來數碼大腦研究願景所伴隨的倫理、哲學、社會和監管挑戰。此外,RRI激發的研究和實踐有助於建設一個積極主動辨識現存和新興社會及倫理挑戰的負責任數碼大腦研究未來。

數碼大腦模型是未來大腦研究的核心概念和模式。它們提出了一些重要的哲學問題(例如,腦機介面存取其他大腦的許可權應該有什麽限制?)(Evers & Sigman, 2013) 和倫理社會問題(例如,這項技術是否有潛在的套用問題?誰負責潛在套用的分析和決策?我們希望如何在社會中利用這些模型?)(Evers & Salles, 2021)。 清晰的概念定義是就數碼大腦研究引發的倫理問題進行知情討論的前提。 透過 RRI 框架審視這些問題,包括對涉及概念的意義和適當性進行反思,以及神經科學研究不同學科之間的交流和對話,包括哲學家、倫理學家、社會科學家與政策制定者、利益組織和公眾等社會利益相關者的互動(Box 2)。

Box 2:倫理問題

數碼大腦研究所引發的倫理問題需被認識到,特別是與數碼孿生技術相關的問題。

(1)私密。數碼孿生系統會持續地用現實世界的數據進行更新。當成像、遺傳及臨床數據結合使用時,這些數據往往容易被辨識。即便是數量龐大的「孤立」資訊源也可能被辨識,特別是在涉及罕見病例時。隨著大數據時代的來臨,有效的去辨識化變得越來越困難(Choudhury et al.,2014)。在同意過程中,告知個體關於私密的考慮極為重要,他們需要明白隨時間推移,辨識風險可能會增加(White et al.,2022)。作為一個社區,我們需要與政府機構合作,未來制定相關政策。

(2)「讀心術」。數碼大腦研究往往涉及情感、感知、記憶及心理狀態等領域,這些領域通常被視為內心生活的神聖部份,因此對私密的擔憂更為嚴重。已有研究表明,透過大腦成像及其他生理測量,可以在人群中預測行為(Bell et al.,2019;Talozzi et al.,2023)。數碼大腦模型的潛力更大,不僅可以對特定的大腦狀態進行分類,還能提出增強這些狀態的方法(Ligthart et al.,2021)。

(3)惡意行為。數碼大腦研究的「雙重用途」性質逐漸被人們認識到,它可能帶來的危害與益處同樣重大。

未完待續……